河南话:对撞与融合

标签: 文化遗产

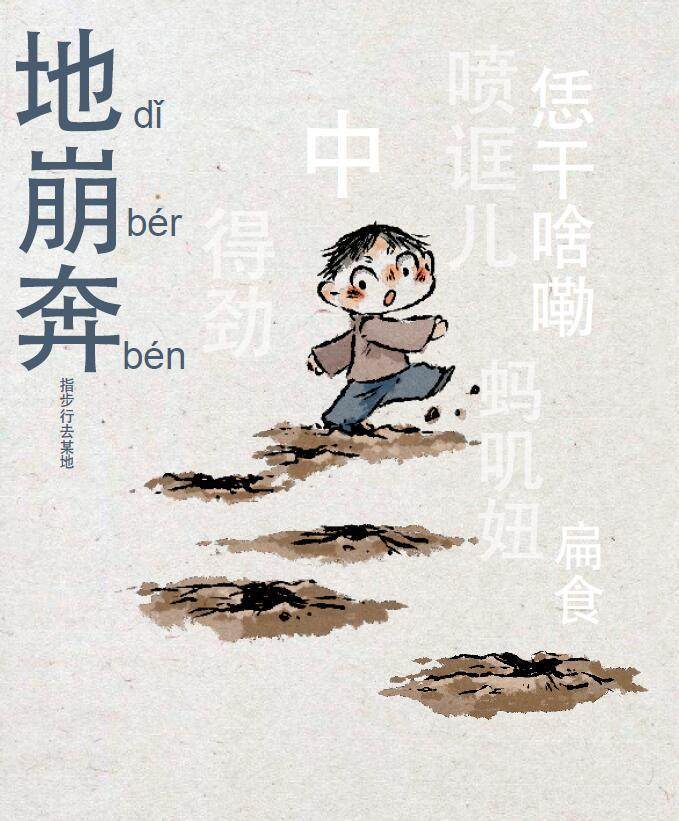

地处中原的河南,最具代表性的方言用词就是一个“中”字,表达对人或事的同意、认可、或赞美,用此一字足矣。在河南话里,“我”是“俺”,“你”是“恁”,聊天是“喷诓儿”,“扁食”是饺子,“蚂叽妞”既不是蚂蚁,也不是妞,而是盛夏绿荫里聒噪的知了。在这些外人听得懂或听不懂的方言里,藏着一个中原大省的历史和乡情。

绘画/靴下猫腰子

汉成帝永始四年(公元前13年)的一天,40岁的蜀郡成都人扬雄第一次走入京师长安。这位新任给事黄门郎,很快就奉命“得观书于石室”(皇家藏书之处),收集和考证全国方言。在给好友刘歆的信中,他解释了自己的新使命:“令人君坐帏幕之中,知绝遐异俗之语。”所谓“绝遐异俗之语”,就是除长安、洛阳等汉王朝核心区域的“通语”(类似今天的普通话)之外的各地方言。但事实上,从扬雄事后撰成的《方言》一书的内容来看,包括中原官话在内的“通语”也在其列。

民国学者林语堂根据扬雄《方言》一书的记载,将秦汉时代的方言概括为14个分区,其中,大体上归属今河南境内的有“梁及西楚(江汉)系”、“赵魏自河以北系”、“宋卫及魏之一部系”、“郑韩周系”4个分区。作为今日河南核心区域的中原古语,“郑韩周系”方言对后世河南话影响最大。“周”是指东周时期的洛阳及其周围地区,“韩”与“郑”则因在战国时代同名诸侯国的相互更替,而在地域上有所重合。学者雷虹霁极言这一方言分区的重要性。她认为,“郑韩周系”不但与西部的秦方言以及关东中部的各种方言有着比较频繁的接触与交流,而且还与关东诸地方言构成了因果与黏连。在对外交往中,呈现出较之周边方言更强大的外向扩张能力。应该说,正是这种强大的政治张力,使“郑韩周系”构成了后世河南话的基础与起点。在秦汉以后的两千多年历史上,中原方言得到了更为宽广的区域的尊奉,也借助政治中心区域的优势,和筚路蓝缕的移民,一次次地与其他地方的方言相互洗刷。

江南人以模仿洛阳口音为雅

有很多史料可以证明,在秦始皇强力推进“书同文”之前,河南地区与其他方言区是不能通话的。《左传·襄公十四年》记载了当时的情形:姜戎族的首领驹支曾经对人说道:“我诸戎饮食衣服不与华同,挚币不同,言语不达。”据学者周振鹤考证,所谓“诸戎”,大约就在与今日河南相邻乃至更远的山陕甘地区。至于分别位处山东半岛和南方地区的“莱夷”和“南蛮”,则被中原地区视为“齐东野人”和“伯劳鸟”,说他们的话要么“非君子之言”,要么如鸟鸣不知所云。这种态度,半是“中央”对“边缘”的鄙夷,半是王权代言者对于“诸侯力政,不统于王”的焦虑。

但是,中原独大的格局,很快就被改变了——汉末离乱,三国纷争,伴随着战马嘶鸣、驼铃声碎、冠盖摇曳和流民的呼号,中原方言逐渐步入了一个接纳和融合西北方言、同时为南方方言洗牌的历史过程。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。