梅:落梅而知时已晚

标签: 文化符号

摽梅实好 过之晚矣

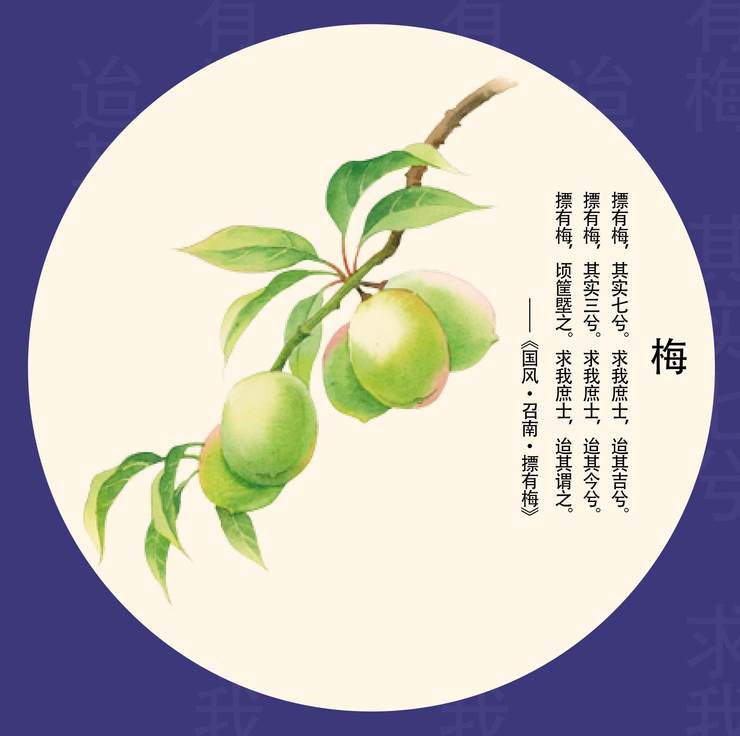

先秦时期,每逢仲春之月,召南地区的媒官便会安排未婚的大龄男女青年,举行类似三月三的相亲集会。此时梅子黄熟,即将落果。一位待嫁女子见此情景,灵机一动。她摘下梅子,在相亲会上唱出了这首流传千年的示爱诗歌:“摽有梅,其实七兮。求我庶士,迨其吉兮。摽有梅,其实三兮。求我庶士,迨其今兮。摽有梅,顷筐塈之。求我庶士,迨其谓之。”

当我们读完《诗经·国风》这首《摽有梅》,诗中女子的形象仿佛清晰可见。她明媚的脸庞,一如顷筐中鲜嫩的梅子,她挎着顷筐急切地穿过田野,是渴望能在集会上遇到心仪的男子,那满怀期待的内心犹如小鹿乱撞。她之所以如此情急意迫,是因为当时礼制规定,适龄而未嫁的男女青年将受到律法的处罚。她焦虑于青春流逝,又苦于嫁娶无期。看到梅子黄熟,便借着梅子兴比,通过诗歌委婉地示爱。

“摽”有掷、抛之意,梅与“媒”音同。面对眼前的男子们,大胆率真的她终于将梅子一个个地抛出。她多么希望有人能够领会自己的心意,主动将梅子接住,前来与她搭讪。“其实七兮”、“其实三兮”,古人以七到十表示多,三以下表示少。诗中的“七”和“三”并非是实数。终于“顷筐塈之”,最后的梅子也抛掉了

然而事与愿违,抛出去的梅子从七成到了三成,再到寥寥无几。女子的歌声,也逐渐急切:“追求我的小伙子呀,莫辜负这良辰美景”,“我心仪的男子呀,到如今切莫再等待”,“喜欢我的小伙子呀,快快开口别再迟疑”。从最初的从容到焦急,又从焦急到慌乱。她的倾诉一句胜过一句,叠唱一重急过一重,生怕自己婚嫁无望。清代学者陈奂则对此阐释道:“梅由盛而衰,犹男女之年齿也。”抛出的梅子的渐少,暗示了青春即将流逝。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。