古代翻译官:这个差事不简单

标签: 历史拾遗

1896年6月,英格兰人傅兰雅坐上了从上海开赴美国的轮船。这位被授予清廷三品顶戴的译员,在经过了近30年的译书生涯后,准备利用这难得的假期,去美国休养一下。但当他抵达美国后,随即被加州大学聘为东方语言文学教授。原定5个月的假期,也变成了他永久离开中国的契机。

傅兰雅自1868年进入江南制造局翻译馆后,共翻译、合译各类科学书籍近130种,几乎与这一久负盛名的翻译馆译书总数相当。30多年的翻译事业,让他早已将中国当作了第二故乡。他期望清廷“多兴西法”“自强自富”的心愿,也由此画上了休止符。他的离开,既是个人生活一个阶段的结束,也标志着一个试图通过翻译重生的时代,走向落幕。

而这,对于中国源远流长的翻译历史来说,只是一个片断。在此之前,“翻译”这个职业,已经走过了几千年的时光。

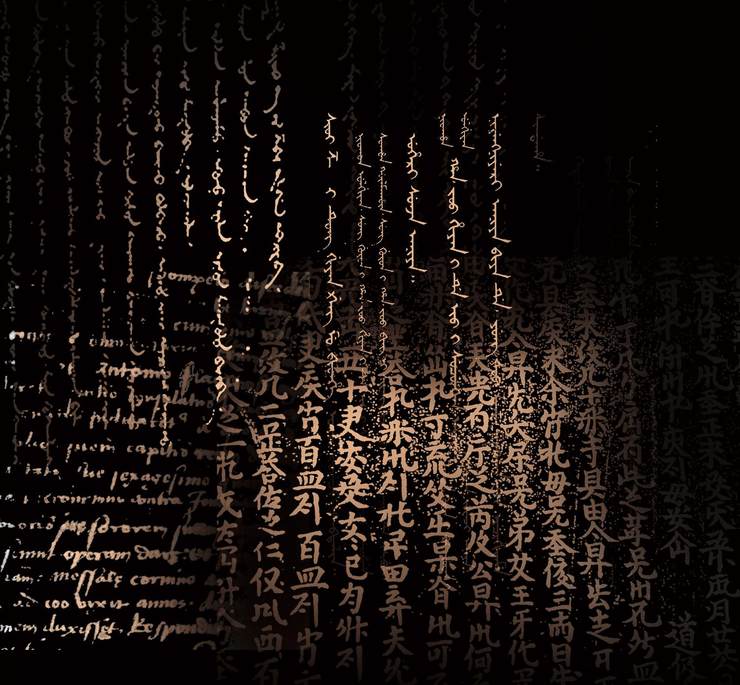

中国古代的翻译官既包括口译也包括笔译,他们有的精通周边少数民族文字,有的知晓远邦语言。不同民族和国家之间传达消息、宣扬文化,都需要翻译作为媒介。图中既有古老神秘的契丹文字,又有渐渐远离人们视线的满文,还有现在仍在使用的蒙古语。这些语言文字,都是不同时代翻译官们在工作中需要熟练掌握的。

三象重译,思慕中国

翻开《周礼·秋官》,可以读到关于“象胥”的记载。这个现代人颇为陌生的名词,可以说是中国古代关于翻译官最早的记载。周王朝四周,有“蛮、夷、闽、貉、戎、狄”六族,而“象胥”则是周天子接待各方使者的官员。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。