马背上的饮食

标签: 古代生活

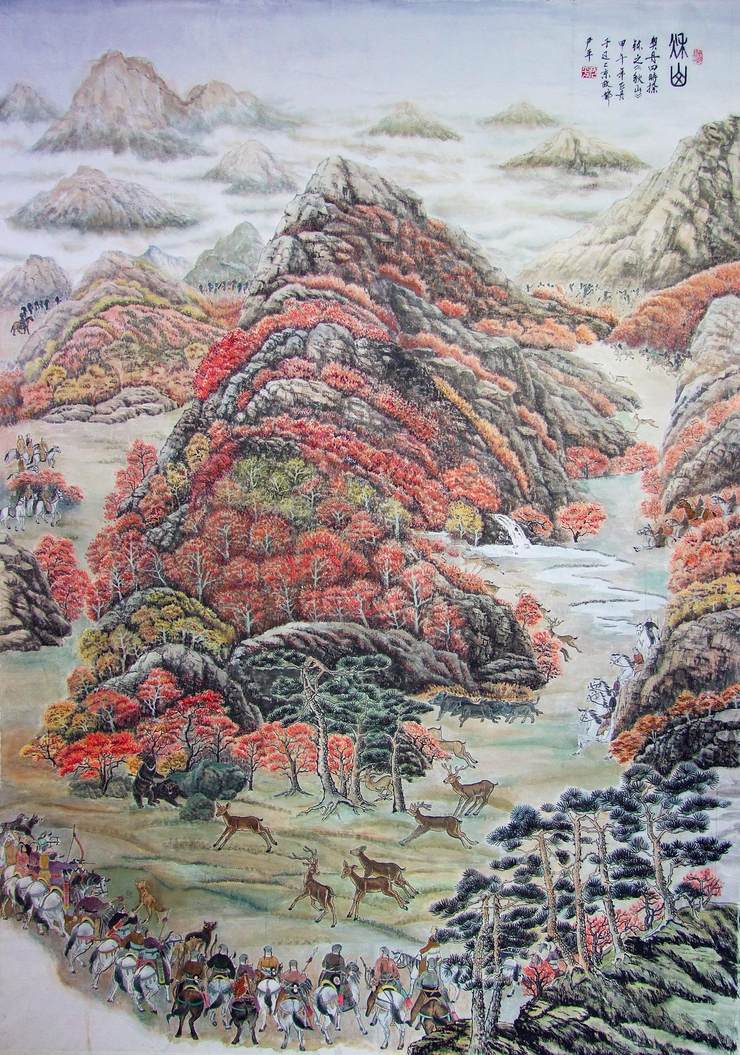

公元十世纪至十三世纪,中国北方的契丹、女真相继兴起,建立了幅员辽阔的辽、金王朝。北方的游牧渔猎民族,作为主体民族开始登上华夏的历史舞台。骤然崛起的游牧渔猎部族开始南下的征服,马鸣嘶嘶,蹄声阵阵。终于在北方站稳脚跟,和两宋对峙。游牧渔猎民族能够崛起,饮食,是幕后的功臣。

渔猎的风采

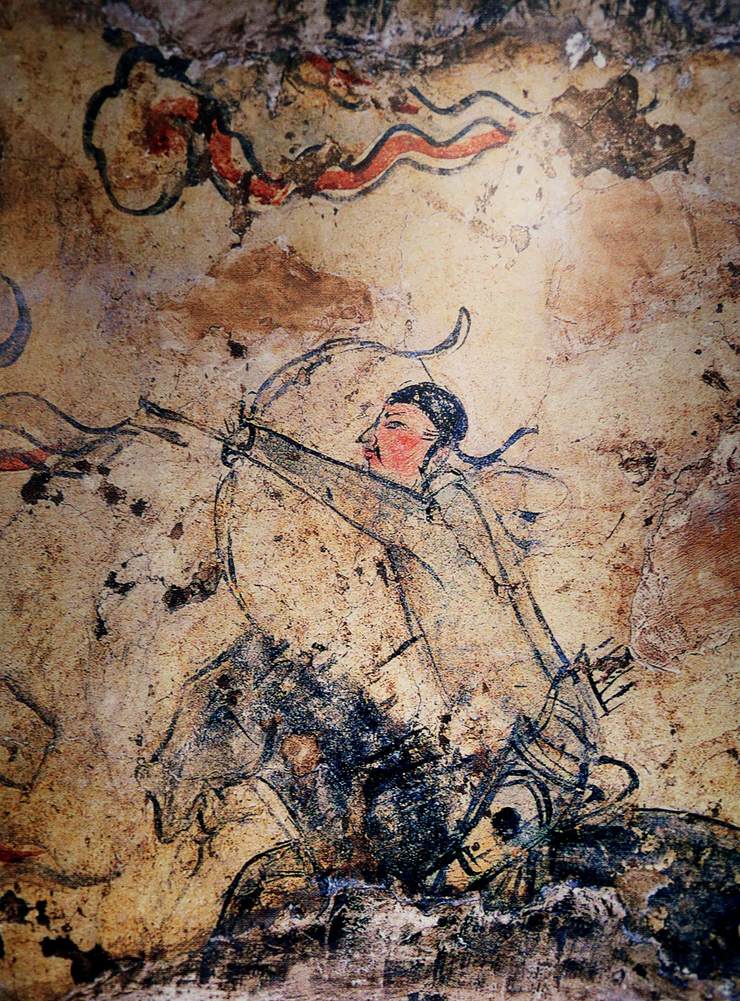

东北的春天犹是天寒地冻,河水冰封。正月,辽主带领部下来到达鲁河(即今洮儿河)河畔。先在冰上搭设起了帐幕,然后令人在河上下十里的地方,用毛网将鱼截住,令其不得逃逸,且从旁驱赶,使鱼集中在帐幕处。冰帐内则预先开启四个冰窍,叫做冰眼,中间的透水,其余三个环绕在周围,只是削薄而不透水。久闭于水中的鱼,为了透气,就会集中在透水的冰眼处。人们从其余三个冰眼里观察鱼的动向,待鱼将至,便掷出绳钩,将鱼钩住。此时,却并不急于把鱼拉出来,而是放松绳子令鱼挣扎跑动,等到鱼疲倦了,才将绳子拖出,自然毫不费力。

这个情景,记载在宋人程大昌着《演繁露》所引的《燕北杂录》中,展现了契丹人独特的钩鱼技巧。渔猎是游牧民族的根本,即便是建立了辽朝后,契丹皇帝仍不离渔猎,四季各有行在之地,名曰“捺钵”。捺钵,契丹语里是行帐的意思。在今天吉林省西北部的乾安县,就发现有春捺钵遗址。春天,辽主于正月上旬起牙帐,赴往春捺钵。先是凿冰钩鱼,等到冰河消融,“纵鹰鹘,捕鹅雁,晨出暮归,从事弋猎”。野禽是契丹人最喜欢的肉食之一,应历十五年(965年)春,辽穆宗于春捺钵打猎,亲自捕获到了野鸭,十分高兴,当即宣布废除了对鹰坊——专门负责皇帝狩猎的机构——人员的“刺面、腰斩”等酷刑,群臣为之无不欢喜。因为捕获到野鸭子,就废除酷刑,这样的“任性”透着一种对狩猎的崇尚。

无论是捕鱼,还是捕鹅,抓获的第一头都是最为重要的,而“头鱼宴”或者“头鹅宴”,便是规格很高的隆重盛典。重熙二十三年(1054年),宋三司使王拱辰出使辽国,辽兴宗敬重王拱辰的状元身份,特地在混同江边(即松花江)设头鱼宴。欢饮至夜,以致归国后王拱辰因行为不检遭到御史的弹劾。四月春日已尽,辽主便移向夏捺钵,然后是秋捺钵和冬捺钵,地点虽然有异,狩猎却是不变的主题。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。