微历史 物道:火折子

文章出自:中华遗产 2017年第02期

标签: 古代生活

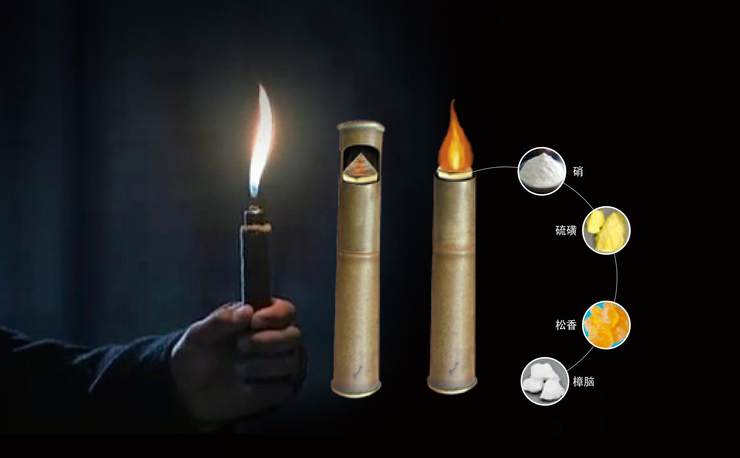

古装剧里常常出现这样的场景:在黑灯瞎火的环境里,有人打开一个约三寸长的小竹筒呼呼一吹,小竹筒上便冒出了火焰。这种神奇的取火工具就是火折子。

火折子的原理很简单,小竹筒里藏着一个点燃的纸卷,盖上盖子以后,由于缺氧,便陷入了微弱的半燃烧状态,就像灰烬里的余火,可以保存一段较长的时间。想用时,打开盖子向它吹气,纸卷得到了足够的氧气就能复燃。

火折子的制作方法可繁可简,“高配”的火折子,是将土纸反复用白芨水浸泡、晒干,再加入硝、硫磺、松香、樟脑末等易燃配方,可燃性大大增加。

不装进小竹筒的纸卷,也可以单独使用,这也就是旧时所谓的煤头纸,比火折子简陋得多。吹煤头纸是一件技术活,吹气必须短促、有力,吹轻了起不了火,吹重了容易把微弱的火星吹灭。丰子恺曾把吹煤头纸与嗑瓜子、拿筷子并列为中国的三项“国技”,而能将此技运用得“巧极神通”的,首推“几位一天到晚捧水烟筒的老先生和老太太”。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。