摩羯纹:鱼龙幻化说摩羯

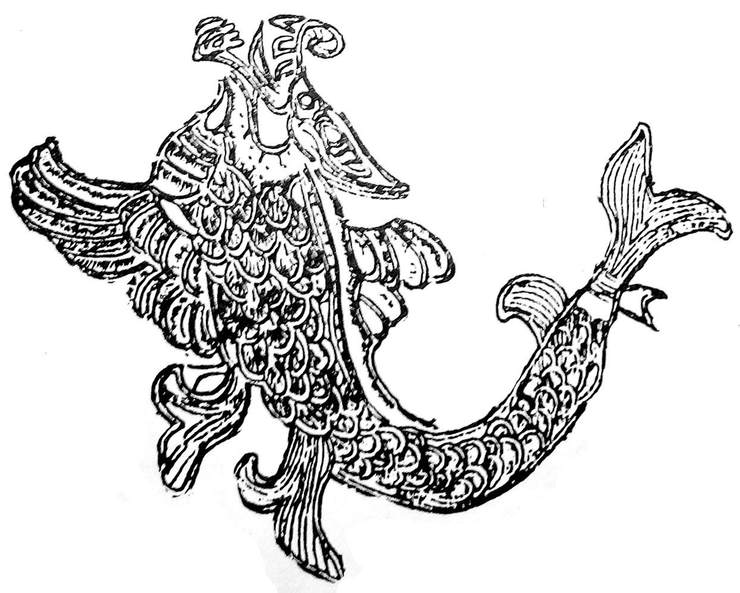

唐宋时期,南北中国社会中普遍流行着一种有着龙首鱼身的纹样,这就是从印度传来的摩羯纹。摩羯是佛经故事里长鼻大口的巨鱼,进入中国后和“鱼化龙”传说相结合,成为一种颇具异域风情的纹样。

大鱼从西来

唐宋时期,流行着一种龙首、利齿、双翼、鲤鱼身形象的龙鱼合体纹饰图案,这便是摩羯纹。摩羯纹里的摩羯,也被写作“摩竭”或者“磨蝎”,又称摩伽罗,是梵语Makara的音译。文博专家杨伯达先生曾经写过一篇《摩羯、摩竭辨》,考证唐宋辽金器物上龙首鱼身的纹样造型,系出自于印度神话和佛经故事,应为“摩竭鱼”,而非代指公羊的“羯”字。不过,摩羯纹的说法也算约定俗成,在这里还是继续以“摩羯”来称呼这条来自印度的大鱼吧。

摩羯纹是在南北朝时期随佛教东传进入中国的。在古印度的神话传说中,摩羯身形巨大,常以兽首(鳄鱼、大象)、长鼻、大口、利齿、鱼身鱼尾的形象出现,被认为是河水之精、生命之本。《洛阳伽蓝记》记载,辛头大河(印度河)西岸有一座塔,塔身石头上是鱼鳞纹样。原来,这里便是佛经中的摩羯国。如来为了救护摩羯国中深受疮病之苦的百姓,跃入水中,化身为大鱼。摩羯国人吃了如来幻化的鱼肉,如服灵丹妙药,病体痊愈。于是摩羯鱼便成了如来的象征,佛教的圣物,受到众多信徒的顶礼膜拜。

从南北朝起至隋唐时期,伴随着佛教的传播,西来的摩羯形象经历了一个中国化的过程。流行于印度和中亚地区的摩羯鱼本无翅膀,唐初的摩羯纹样尚且维持了这一特征。然而,在摩羯纹流传的过程中,人们渐渐为其增加了中国龙的形象特征。比如《洛神赋图》中出现的摩羯形象,卷曲上扬的长鼻子还带有印度色彩,而中晚唐之后,带角龙首、鼓目圆睁、大嘴利齿、双翼鲤鱼身的摩羯形象,已经揉合了中华鱼龙幻化的文化基因,发展为集鱼龙变化及佛教摩羯信仰于一体的复合形象。

鲤鱼跃龙门

说起摩羯形象的中国化,不得不从鱼龙变化谈起。鱼、龙两种形象均在传统中华信仰中占有一席之地。鱼多子,且“鱼”“余”同音,于是成为后世人们追求美好生活的象征;而龙则是传说中上天入地、呼风唤雨,无所不能的神兽,是中华民族经久不衰的永恒信仰。鱼和龙均为水生,“天河地川相连”,鱼、龙都拥有行云降雨的功能。既然如此,鱼龙之间相互幻化,也就不足为奇了。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。