瓦当纹:七雄各领风骚

图为出土于齐国临淄城的一枚几何乳丁纹半瓦当,底部的半圈凸弦纹,将半圆形分为内外两区。外区饰以折线乳丁纹,内区多饰以“S”形纹饰。据悉,乳丁纹在河北中山国十分流行,齐国的此种瓦当或受到中山国瓦当的影响。

古陶文明博物馆深藏在北京南城的一条胡同里。不起眼的门面,却有独到的展品。沿墙一排橱窗,呈列琳琅满目的瓦当,每一枚,都有一个故事。比如这一枚,上面雕镂了一棵枝繁叶茂的大树。树下,两只羊昂首踏蹄,仿佛正在咩叫。这枚瓦当,出土于今山东省临淄市东郊的农田。如今,绿油油的麦地间矗立着几座巍峨的土台。它们由黄土夯筑,长满了苍松,格外醒目。两千多年前,这里是战国时最繁华的都市——齐国都城临淄的所在。喧闹和繁华沉入泥土,曾经巍峨壮丽的亭台楼阁也荡然无存。只有装饰在宫殿椽头上精巧的瓦当,在土崩瓦解时,陨落尘土,深埋地下。多年后,这些出土的瓦当,展示着古人们的所想所思,所喜所爱。

茅茨怎敌瓦屋

战国末期的韩非子,写过一篇名为《五蠹》的文章,批判“泥古不化”的思想。提到尧帝时的社会状况,韩非子说:“尧之王天下也,茅茨不翦,采椽不斫”,尧做五帝时,他住的房子十分简陋。茅草盖的屋顶不加修剪,栎木椽子不加砍削。

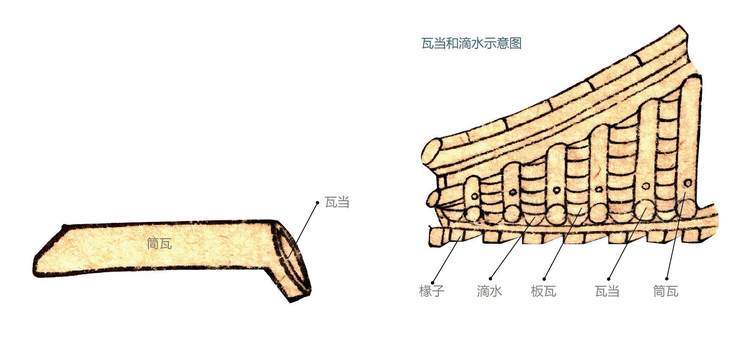

据《中国古代建筑史话》记述,那时,不论是半穴居、干栏屋或者黄帝发明的合宫,屋顶都是用茅草混合着树叶、草茎土和黏土制成的。茅草等建筑材料获取方便,花费不多,却在刮风下雨时,不能完全有效地阻隔侵袭。况且,茅草树叶不利于室内通风,让屋内的空气质量变得很差。但直到商朝,“茅茨覆顶”的情况依然没有改观。《考工记》论述,商代宫殿的屋顶端,依然以土质和茅草为主。这样的窘迫,在继之而起的周代,发生了巨大改善。因为周时,发明了瓦。

战国瓦当艺术的蓬勃,是那时风行建筑高大台榭的成果。图为电影《战国》的剧照。远景突出地面的建筑,就是一座气势恢宏的台榭。台不惜其高,纹不惜其精,是那时的风潮。

陕西岐山下的平原,是“周原”之所在。这里土壤肥沃,物产丰富。周人定居后,以此为基地,发展成足以与殷商抗衡的势力。《诗·大雅·绵》描写,周人迁到周原后,大兴土木、建设城邑、兴修宗庙。1979年,考古学家在周原上,发掘了三座大型陶窑作坊,出土许多陶瓦和陶器。旋即,他们就找到了陶瓦的用处。在岐山县凤雏村一座二进四合院建筑中,屋内堆积物内,发现了少量的瓦片。据推测,这些瓦片是来覆盖屋脊的。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。