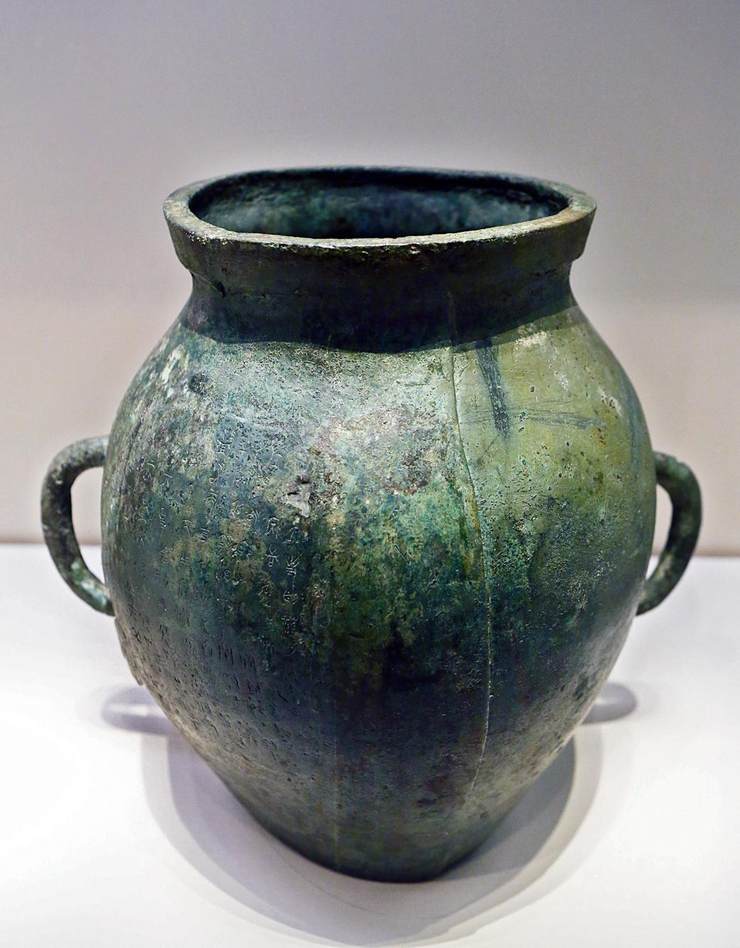

子禾子青铜釜

田氏代齐的“功臣”

标签: 文化符号

度量衡是用来征收赋税、平准物价的工具。春秋战国时,各诸侯国所用量器的大小和单位多有不同,即使是本国内,也会随着政治形势和经济发展等因素而发生变化,甚至成为国家政权变更的见证者。在中国国家博物馆的展柜里,就有这样一件身世复杂的小量器——齐国的“子禾子青铜釜”。

我们首先来认识一下这件文物。青铜釜出土于山东省胶县灵山卫,通高大约38.5厘米,实测容积20460毫升。整体造型朴实简单,腹部有铭文九行,可惜因年代久远,锈蚀严重,能辨清的大约有九十个字,大意是告诫官员要使用标准的量器,不得徇私舞弊,如有违反者,会根据情节轻重施以相应的惩罚。这件文物证明,在战国初年,齐国已经具备了严格的量制管理制度。

周代以前,人们没有计量工具,只好用身体当“量具”。《小雅广量》记载:“掬四谓之豆。”两只手合起来盛东西即为“掬”,显而易见,手的大小会严重影响计量的公平性。随着时代的发展,古人开始学会利用统一的器皿来测定计算容积,“量”就出现了。春秋战国时,商业繁荣,赋税制逐渐健全,诸侯国纷纷建立自己的度量衡制度,作为本国的公量,一些实力强大的士大夫甚至还建立了家量。

这件青铜釜上有“子禾子”三字铭文。子禾子正是《史记》“田氏代齐”事件的主角田和。田氏家族原本姓陈,子禾子釜是田和未被立为诸侯时所做,年代当在公元前404~前385年之间,与上海博物馆收藏的“左关”青铜鉌、“陈纯”青铜釜共称“陈氏三量”。这三件计量工具是齐国中央政权在左关安陵地区征收税赋的专用标准量器范具。当田和的曾祖父田常担任齐国国相时,为了壮大田氏一族的势力,田常开始在量器上做文章。齐国的旧量有豆、区、釜三种,四升为豆,四豆为区,四区为釜。田氏将家量改为五进制,即五升为豆,五豆为区,五区为釜,十釜为钟,并用大于公量的田氏家量出贷粮食,用公量收。就这样,田氏在齐国广得民心,齐国百姓“爱之如父母,归之如流水”。田氏几代在齐国苦心经营,终于在公元前379年齐国君主齐康公死后取而代之。公元前386年,田和被周安王立为齐侯。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。