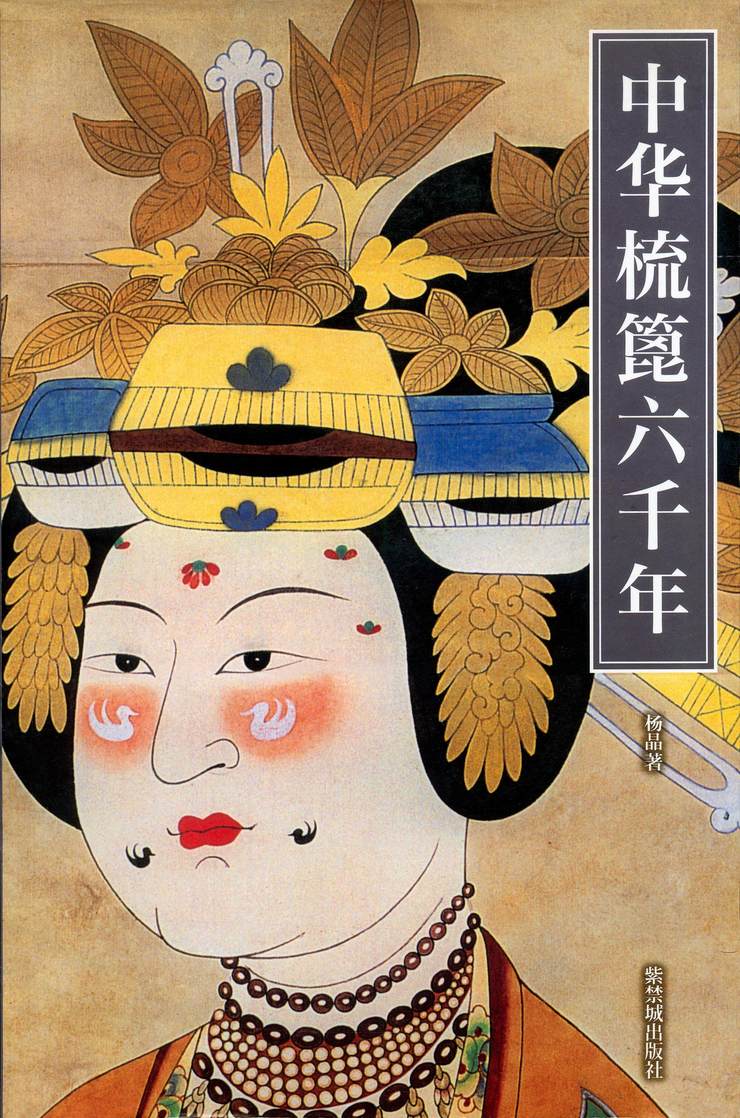

梳篦传奇:云鬓轻梳带笑看

宋代陶谷的《清异录》中,有一位洛阳少年崔瑜卿,豪掷二十万钱为名妓玉润子打造绿象牙五色梳。象牙梳本就名贵,又经繁复工艺染色雕镂,自然身价不凡,但当时的二十万钱已足以买一幢房屋,也不知耗资如此之巨的一套梳子,该是怎样的巧夺天工。无独有偶,美国小说《麦琪的礼物》中,丈夫卖掉了祖传金表,倾尽所有,也只为买一套玳瑁镶珠宝的梳子,以搭配妻子的一头秀发,不料妻子又剪了头发去换一条白金表链,心酸的错过,却自有一番令人动容的甜蜜。

现如今,西南地区的苗族、佤族和壮族依然以梳子作为定情信物。佤族甚至有种独特的恋爱习俗,名为“串姑娘”。三五个小伙子一起去姑娘家对歌,每每以花鸟风月比喻情爱,在歌唱中相互试探。若是姑娘在其中选定了合意的对象,就会拿着板凳和梳子为他们逐个梳头。梳到意中人时,姑娘会刻意拖长时间,手下动作也变得柔和多情,以表心之所属。若是郎有情,妹有意,便可定下恋爱关系——好像梳子天生有什么无以名之的魔力,恰足以传递恋人之间那种曲折含蓄的深情。

结发为夫妻,恩爱两不疑

仔细想来,梳篦的温柔,其实全由那一头青丝赋予。古人认为“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”,而剔去毛发的“髡刑”所致的羞辱,甚至胜于“笞刑”带来的皮肉之苦,可见头发的意义实在重大,以至于梳头绾发的仪式,也因之庄严了起来。

《礼记·内则》中云:“十有五年而笄,二十而嫁。”东汉郑玄注曰:“谓应年许嫁者。女子许嫁,笄而字之,其未许嫁,二十则笄。”也就是说,古时十五至二十岁的女子,会在许嫁之时盘发插簪,行加笄之礼,与男子成年的冠礼相对。但若是女子到二十岁仍未受聘,亦可行笄礼,并不一定与婚嫁相联系。只不过到了后世,冠笄之礼废弛,原先的笄礼便演化为出阁之前绾髻梳妆的仪式,是为“上头”。在上头仪式中,家人往往会请来“好命婆”,一边为新娘梳理头发,一边吟唱着美好祝愿的歌谣:“一梳梳到底,二梳白发齐眉,三梳子孙满堂。”少女待嫁的纷乱心绪,也就被这温柔的旋律渐次抚平。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。