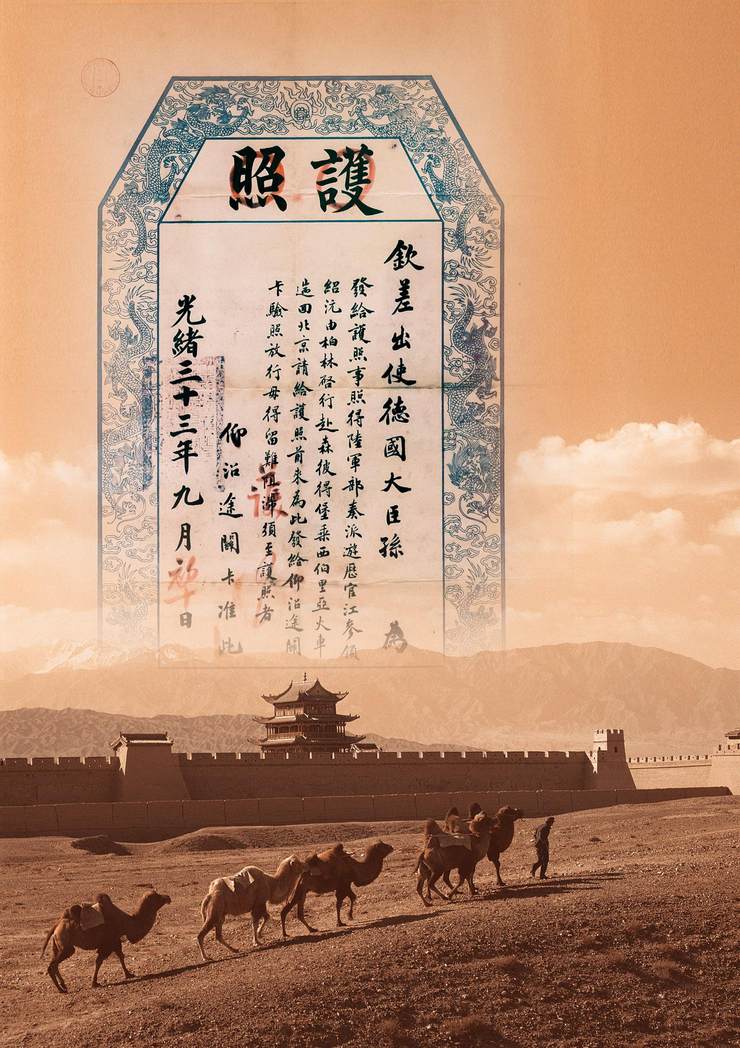

帝国的通行证

在大漠和雪山之间,一只驼队正在穿过嘉峪关。嘉峪关是中国西部重要的关卡,向来戒备森严。过关需要通行证,左上图为清末的“游历通商护照”。只不过清末的“护照”,只可谓成为洋人的护身符,已保护不了帝国的安全了。供图/FOTOE

汉文帝前元十四年(前166年),长期对匈奴和亲的汉朝政府遇到了严峻的考验。匈奴再一次发动攻势,长城沿线的云中、代郡相继沦陷。

此前,云中太守魏尚与匈奴作战,虚报了六个首级,刚刚被皇帝革职查办。战功卓着的守边大将刚被革职,边境就面临强大威胁。这让皇帝乱了方寸。关键时刻,皇帝身边的郎署长冯唐向皇帝进谏,说魏尚是冤屈的。文帝一听,就派冯唐持“节”进入云中郡,将魏尚从狱中放出,重新启用,官复原职。冯唐凭借着手中的“节”,畅行无阻,将皇帝的命令传达到了云中边塞。魏尚官复原职,重整军备,匈奴人敛迹北返。

冯唐能成功地完成使命,与他手中所持的“节”关系十分密切。“节”是古代中国早期臣下受君主的委托或特殊的任命,居关守职的一种象征和凭证。“节”也越来越成为一种过关跨境的“通行证”。这种通行证后来突破了“节”这种单一形式,逐渐发展成中国独特的“通行证”系统。

自有国家起,中国就制定了严密的关禁和通行证发放审核制度。图为出土于安徽寿县的“鄂君启”青铜节,铭文上规定了鄂君启商队车、船数量,行商路线、货物种类及课税免税情况。

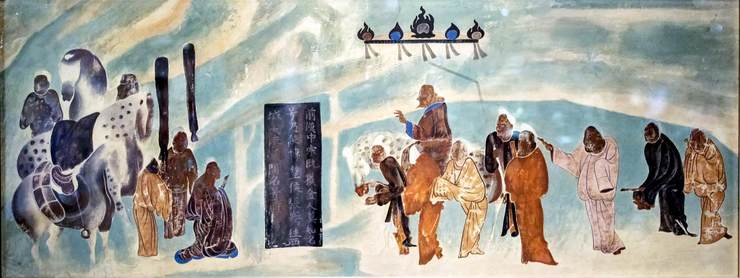

图为敦煌“张骞通西域壁画”。张骞作为汉朝使者凿空西域,出使外邦,手持的汉节,既是身份的证明,更是国家的象征。

“节”:秦汉使者远行的特别符号

“节”在先秦时代往往与“符”并用。西周时期,周天子封邦建国,大量分封诸侯。诸侯在守卫疆土的同时,还要定期去朝觐周天子。诸侯朝觐周天子,就需要携带“节”和“符”这类信物作为凭证。春秋时,礼崩乐坏,周天子对诸侯国失去了控制,各个国家之间的往来也日益频繁。诸侯国之间的阴阳谋略,外交纵横,都有大量的使臣需要派遣。为了确定使臣的身份,表达君主的权威,“节”不再是诸侯国君享有的特权,使臣们也会领到“节”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。