网罟:十面埋伏只为渔

天罗地网

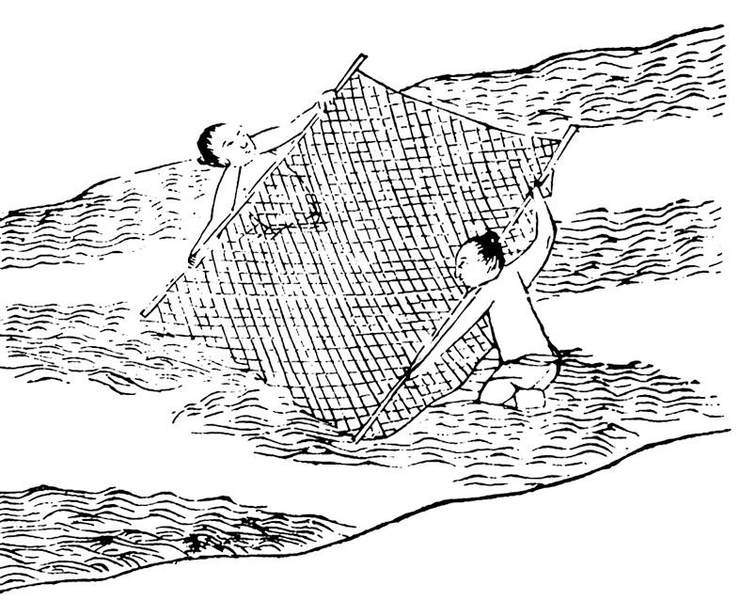

古代网罟种类繁多,极尽机巧,这些来自民间智慧的发明,颇能引人注目。图为《绰网图》,是一种带有桁杆的小型网具,需要二人合力使用,该图见于明万历三十年(1602年)刊本《三才图会》。

古代网罟种类繁多,极尽机巧,这些来自民间智慧的发明,颇能引人注目。图为《绰网图》,是一种带有桁杆的小型网具,需要二人合力使用,该图见于明万历三十年(1602年)刊本《三才图会》。

摄于昆明安宁,傍晚的湖泊里布下的网叫“蟹簖”,下有拦蟹的篱笆,上有用灯光引蟹的集蟹篓,可谓天罗地网(供图/QUANJING)。

我的家乡山东半岛,有着绵延曲折的海岸,渔村遍布,渔村边常可以见到一种网。一头大一头小,呈锥形,用两根角柱钉进泥里,张开的样子像袖子一样,叫做袖网。袖长不足一米,袖口有宽有窄,整只网子,只有撑起袖子的网圈顶端浮出水面。

见壶知网

仰韶文化遗址出土的船形网纹陶壶,壶外侧以赭黑彩绘的渔网纹,至今清晰可辨。此网斜织的纹路,纲目不论纵横皆不足十个,应是在实际的渔网之上所做的抽象简化,它和甲骨文的“网”字一起,留下了渔网的早期形象。

仰韶文化遗址出土的船形网纹陶壶,壶外侧以赭黑彩绘的渔网纹,至今清晰可辨。此网斜织的纹路,纲目不论纵横皆不足十个,应是在实际的渔网之上所做的抽象简化,它和甲骨文的“网”字一起,留下了渔网的早期形象。

别小看这小小的袖网,即使是海潮鼓荡,也不能撼动角柱,无数的网扣化解了海潮的冲力,有时渔民还会组起四五层的连环袖网,鱼游进网口,就是走进了有去无回的迷宫。就像山民为野兽留下的陷阱一样。

深湖浅海,大网小网,捕鱼的人大多离不开一张网,这不出奇,奇的是水不同,鱼不同,网便不同。一张网,展示了数千年的渔人渔事。

画上古渔具

在这幅元人所绘的《霜浦归渔图》中,两位渔夫负荷渔具,边走边谈笑,描绘了捕鱼归来的场景。值得注意的是,渔夫肩上扛着的三角形渔具,是用竹篾编制成的,民间谓之“撮网”,既结实又轻便,用于溪水及河流中,捕捉小鱼虾或田螺,可见当时渔网的材料,已不限于麻线。

在这幅元人所绘的《霜浦归渔图》中,两位渔夫负荷渔具,边走边谈笑,描绘了捕鱼归来的场景。值得注意的是,渔夫肩上扛着的三角形渔具,是用竹篾编制成的,民间谓之“撮网”,既结实又轻便,用于溪水及河流中,捕捉小鱼虾或田螺,可见当时渔网的材料,已不限于麻线。

制网,伏羲的光荣

希腊神话中有位海神叫波塞冬,他由海豚和金枪鱼相伴,手中握着三叉戟,这是他的标志。对于这位海王来讲,三叉戟并非只是武器。如今欧洲渔民仍在广泛使用的渔具——鱼叉,别名即为“海神三叉戟”。无论是希腊人还是罗马人,都认为鱼叉是渔业的象征,并非渔网,渔网捕鱼法与其他渔法相比只占次要地位。这在中国,是不可思议的。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。