扇子 : 凉友招清风

标签: 古代生活

这是一件清宫旧藏团扇,时代大概在雍正至嘉庆年间,现由故宫博物院收藏。宫廷用器不会简单停留在实用的层面,即便是一把消暑延凉的扇子,也务求至善至美,最大程度上彰显主人的尊贵身份和审美意趣。譬如图中这把扇子,扇面以极细的象牙丝编织,镶嵌染色的牙雕图案,搭配画珐琅工艺装饰的扇柄,可谓极尽奢华。

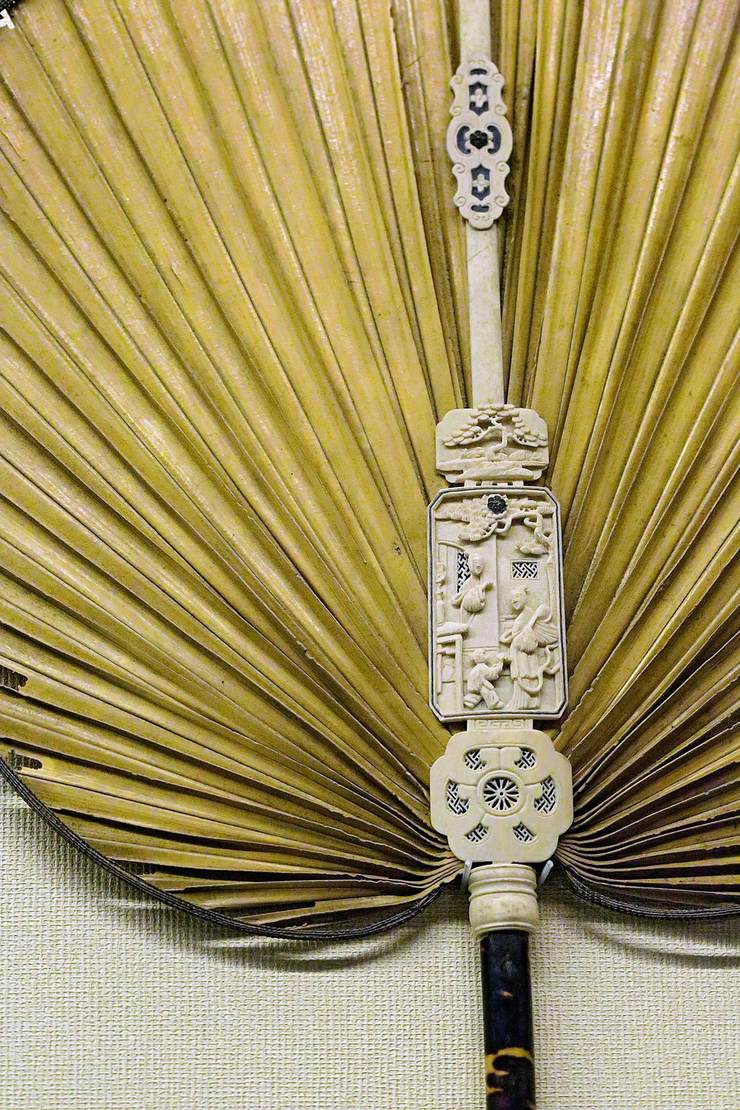

芭蕉叶叶片宽大,能生风取凉,但质地过于柔软,不适合做扇子。小说里常常写到的芭蕉扇,其实是蒲葵扇。蒲葵生长在南方,嫩叶可制扇,老叶制蓑衣,叶裂片的肋脉,据说还可以做成牙签,可谓全身都是宝。用它制成的扇子份量轻,风量大,老百姓在夏天常用来搧风消暑、驱蚊避蝇,是一种造价低廉的实用具。不过,纵使廉价如蒲葵扇,一旦进了宫,匠人们也有办法让它脱胎换骨。图中这把蒲葵扇,以玳瑁扇柄和牙雕扇柱为装饰,在极简与极奢之间,形成了鲜明的对比。

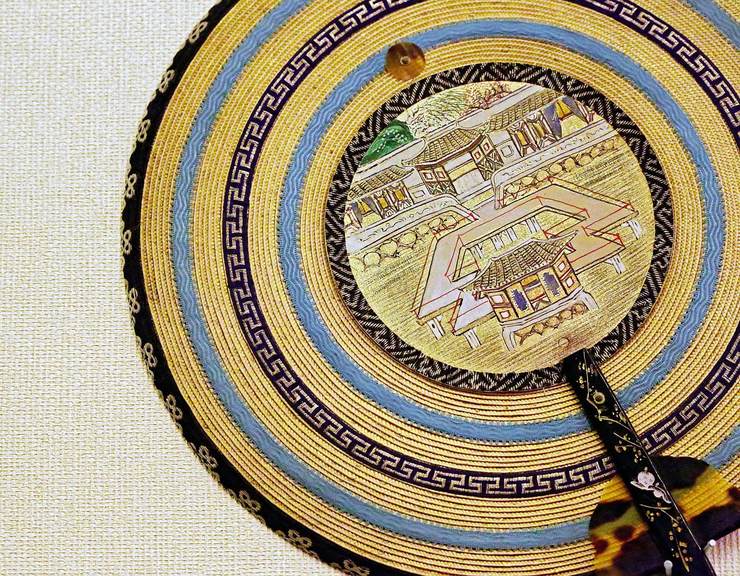

以柔韧的草本植物为原料,加工制作草编器物的历史,在我国可以追溯到七千年前的河姆渡时代。草编工艺简单,可就地取材,成品轻便而不易折断,在民间拥有相当广泛的受众群体。图中这件清宫旧藏的团扇,在草编的基础上,加入了镶布、嵌心、嵌螺钿等工艺,典雅又不失质朴之趣,别具一格。

炎炎夏日,何以消暑?《春秋繁露》说,当“以扇逐暑”。此书乃汉朝人辑录大儒董仲舒的遗作而成,如此看来,扇子在中国的历史起码已有两千多年。而在另一部专门解释古代各类名物的书籍《古今注》里,作者西晋人崔豹,则在“舆服”一篇,不经意地记下了可能是中国最早的一把扇子的由来:“五明扇,舜所作也。既受尧禅,广开视听,求贤人以自辅,故作五明扇焉。”想不到吧,最早的扇子居然不是用来搧风的。

相传舜帝有“四明”——四只眼,接受尧的禅让后,特制“五明扇”,好显示自己有广纳贤能的气魄,如同再得“一明”。扇为何与广开视听相连?我们看看东汉许慎《说文》的解释:“扇,扉也,门两旁如羽翼也。”“扇”字本义为“门扇”,像鸟的翅膀可以开合。想来这五明扇大抵状如门扉,由他人手持,意喻广开求贤之门。这种功能的扇子,发展到商周,有了专门的名称——“翣(shà)”或“箑(shà)”,用羽毛或植物的茎叶做成,是一种仪仗用具。

大约也是在先秦,扇子的功能出现分化。演变的过程悄无声息,我们无从得知,究竟是谁第一个脑洞大开,在那个扇子还在被帝王拿去装饰棺椁或昭示权威的时代,忽然想到将它握在手里,左右摇摆,生风取凉。到了汉朝,扇子“凉友”的功能就更加明确了。扇子搧风,可加快空气流动,加速皮肤表面汗液蒸发,从而带走热量。这个原理当时人大概是不明白的,不过这并不妨碍他们享受伴随摇扇而来的徐徐凉意。为此,班固还特意做《竹扇赋》,夸扇子“度量异好有圆方,来风避暑致清凉”。扇子终于成为中国人逐暑散热的必备之物。以至不知从何时起,坊间开始流行一首关于它的歌谣:“小扇有风,拿在手中。有人来借,等到秋冬。”您瞧,暑热难耐的盛夏,扇子真是须臾不可离了。

来风堪避暑

在过去,如何使用扇子是一门学问。有句老话总结得颇为精妙:“文胸武肚轿裤裆,瞎目媒肩奶肚旁,道领青袖役半扇,书臀农背秃光郎。”什么意思呢?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。