德国莫尔布龙修道院:幽闭苦修的精神乐土

摆脱世俗的缠累,到僻静之地静默、祈祷、阅读、垦荒,天主教隐修会西妥会推行的这种苦修制度,决定了其修道院的选址必然远离喧嚣的城市。德国的莫尔布龙修道院,是阿尔卑斯山以北保存最完好的中世纪西妥会修道院,它所处的位置,是德国西南部巴登-符腾堡州丛林密布的萨尔察赫山谷。那里水源充沛、气候温和。12世纪中期,几个西妥会修道士来到此地,希望能找到建造修道院的最佳地点。据说选址的过程颇有戏剧性:他们把钱袋放在一头骡子的背上,骡子吃了一鞭,毫无目的地往前走,最后在一眼山泉旁停了下来,修士们认为这是神的旨意,于是就在那里建起了教堂,开始了离群索居的隐修生活。

在人迹罕至的丛林中维持苦修,生活必需品势必要自给自足。从修渠灌溉,到畜牧饲养,以修道院为中心,一个小型的生产基地逐渐发展起来,渔业、农业、畜牧业、农副产品加工一应俱全。当产品越来越丰富时,盗贼的光顾几乎是不可避免的。于是,1360年,修道院外围又建起了一道850米长的防护围墙。

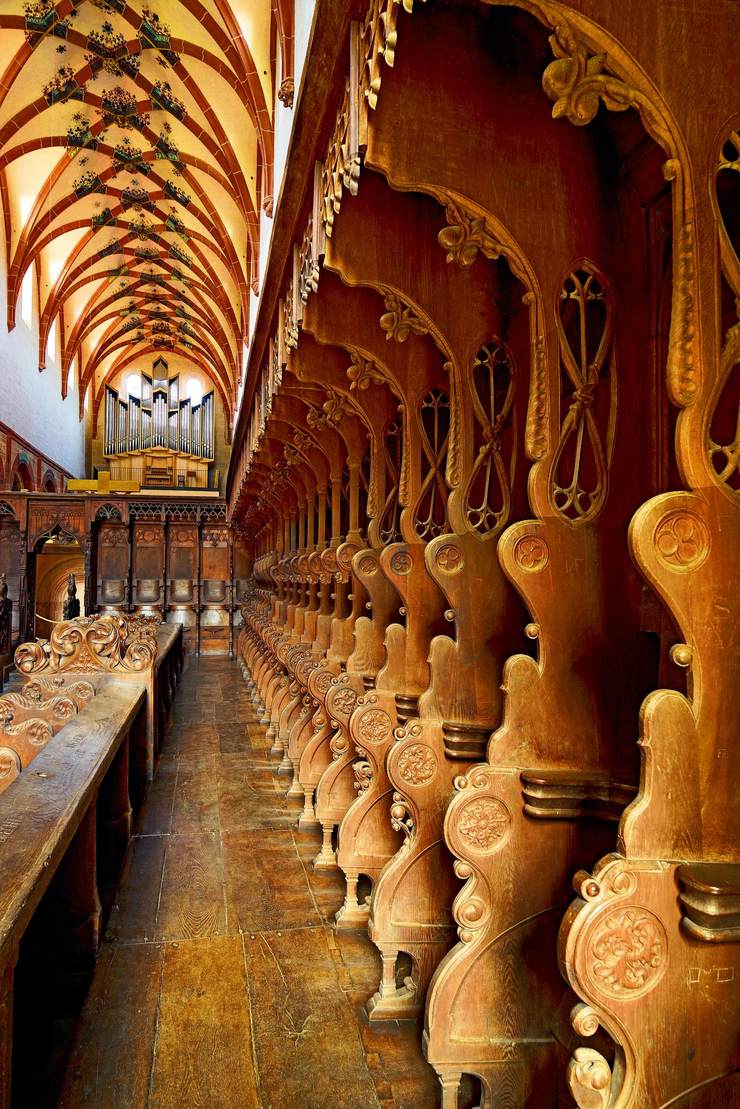

目前我们看到的莫尔布龙修道院,是一座融合了罗马式和哥特式风格的建筑,它的修建过程前后持续了数百年:教堂的门廊、诵经室、晨祷室、餐厅等建于12世纪后期至13世纪中期,修士会大厅则建于13世纪末至14世纪中叶。1504年后,增建面包房、厨房、铁器作坊、酒窑和葡萄榨汁场等设施。到了1588年,时任修道院院长的路德维希·冯·符腾堡公爵又把一处建筑改为马厩。

在十六世纪的宗教改革运动中,莫尔布龙修道院成立了新教神学院。历届学生中不乏声名显赫者,比如天文学家开普勒、哲学家荷尔德林和诺贝尔文学奖得主黑塞。不过,西妥会主张生活严肃,平时禁止交谈,神学院的生活似乎也延续了这种清苦压抑的气氛,并非任何人都乐在其中。据说黑塞在那里患上了抑郁症,甚至企图自杀,半年后就逃跑了。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。