酸酸甜甜嚼槟榔

标签: 文化符号

绍圣四年(1097年),62岁的苏轼来到漫长贬斥生涯的最后一站——海南儋州。宋时的海南岛,尚属蛮荒之地。对于士大夫来说,贬谪海南,是仅次于死刑的最严酷的刑罚。苏轼到了儋州,政敌并未放过他。起初他住在官舍里,颇受太守张中的优待。见他太舒服了,政敌又将他赶出了官舍。失了住处的苏轼只好筹钱盖房子。他的新居有陋屋三间,房后是一片槟榔林。乐观的东坡居士为新居起名曰“槟榔庵”,不惟如此,东坡居士还很喜欢嚼食槟榔,并留下了“两颊红潮增妩媚,谁知侬是醉槟榔”的佳句。其实,槟榔这种南国珍奇,与中国人结缘的时间,还要更早。

从南国异物到吴人风俗

元鼎五年(前112年),解决了匈奴心腹大患的汉武帝,发动了攻灭南越国之战。汉军兵分五路,势如破竹,直入番禺(广州市)。南越授首,四海一统,南国的珍奇植物,也移植到了长安的皇家苑囿。据古代地理书籍《三辅黄图》记载,“所得奇草异木,菖蒲百本,山姜十本,甘蔗十二本……龙眼、荔枝、槟榔、橄榄、千岁子、甘桔皆百余本”,移植到了夏阳(今陕西韩城市)的扶荔宫。汉武帝一心期盼南国的珍奇能开花结果,但事与愿违。《三辅黄图》说,交趾郡移植来的一百株荔枝,不服水土,全都死了。汉武帝不死心,又移植了几批,终于有一株荔枝树顽强地活了下来,只是不结果实。皇帝宝贝得不得了,哪知这株荔枝最后还是枯死。龙颜大怒的皇帝将其归咎于属下官员看护不周,几十位官员因此被砍了头。《三辅黄图》没有提到移植来的槟榔树的下落,想来与荔枝树差不多。

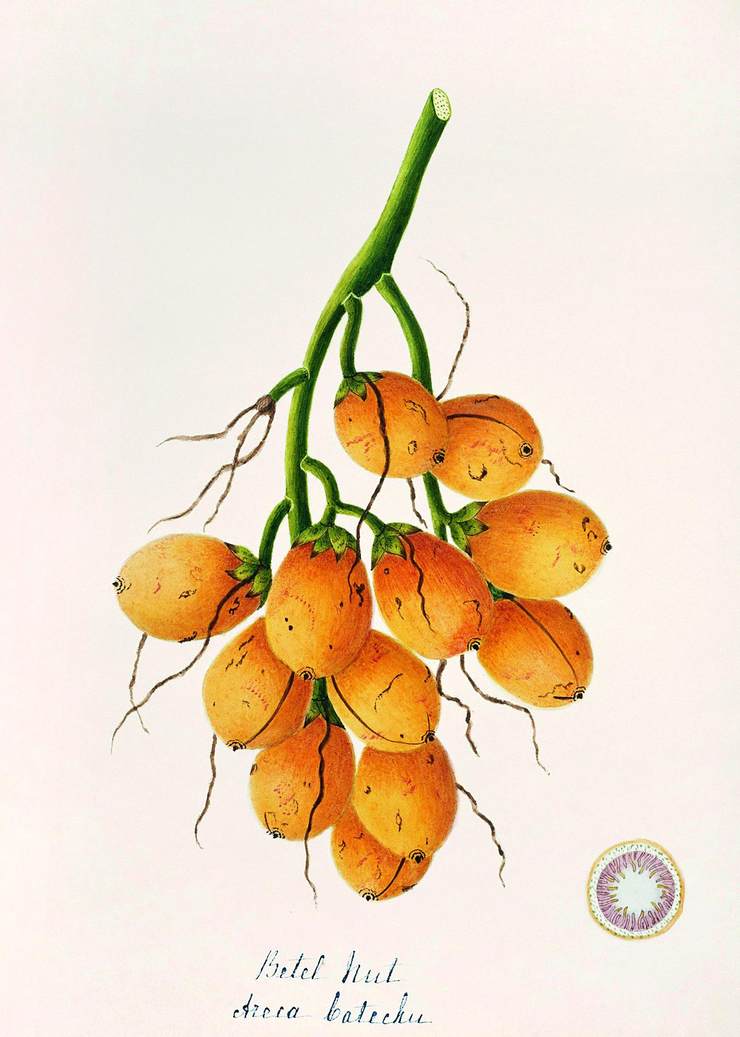

在汉代人的心目中,槟榔、龙眼、荔枝等南国珍奇,都是存在于帝国边缘的“珍奇异物”。司马相如《上林赋》中铺陈的“留落胥邪,仁频并闾”,指称了四种南国草木。“仁频”,即是槟榔;“并闾”,便是橄榄;而“留落胥邪”,是“石榴椰子”。除了在皇家苑囿和文学作品中,普通人对槟榔是只闻其名,无缘见其实。就连“仁频”名字,也充满了异域色彩。《汉魏六朝岭南植物志录辑释》考证,“仁频”是爪哇语Jambi的对音,是来自不同语言的音译词。槟榔这种岭南“异物”,西汉人谈不上了解,更别说食用了。

直到东汉年间,槟榔经过岭南本地人的介绍与传播,才为中原人士所熟悉。汉章帝建初二年(77年),朝廷举办“贤良对策”,选拔了一批议郎充实庙堂。其中有一位叫杨孚的,来自南海郡番禺县。史载,杨孚直言敢谏,屡屡向皇帝进言。而让杨孚青史留名的,是他写出了南海郡人第一部学术着作:《南裔异物志》。在这部地区性物产专着中,杨孚首次描绘了槟榔的外形和食用方法、药效,让槟榔从想象中的“异物”怯魅成了一株树木。杨孚说,槟榔“若笋竹生竿,种之精硬,引茎直上,不生枝叶,其状若柱……”,而且槟榔树的头部会崩裂出如麦穗一样的花朵,结出的果实就像桃子李子一般大。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。