法国·加来海峡的大区采矿盆地旧工业时代的见证

标签: 遗产风景

这是个低矮的建筑群,中间高高耸立着工厂烟囱的轮廓;一些积满污垢的窗户中透出依稀的亮光,外面的木架子上挂着五六盏昏暗的吊灯,架子的木头被烟熏得黑黑的,隐隐约约可以看出是栈桥的一排巨大的支架;从这个淹没在黑夜和烟雾中的奇景怪影中,只传来一种声音,那是不知什么地方有一根排气管正在长时间地呼呼排气……”

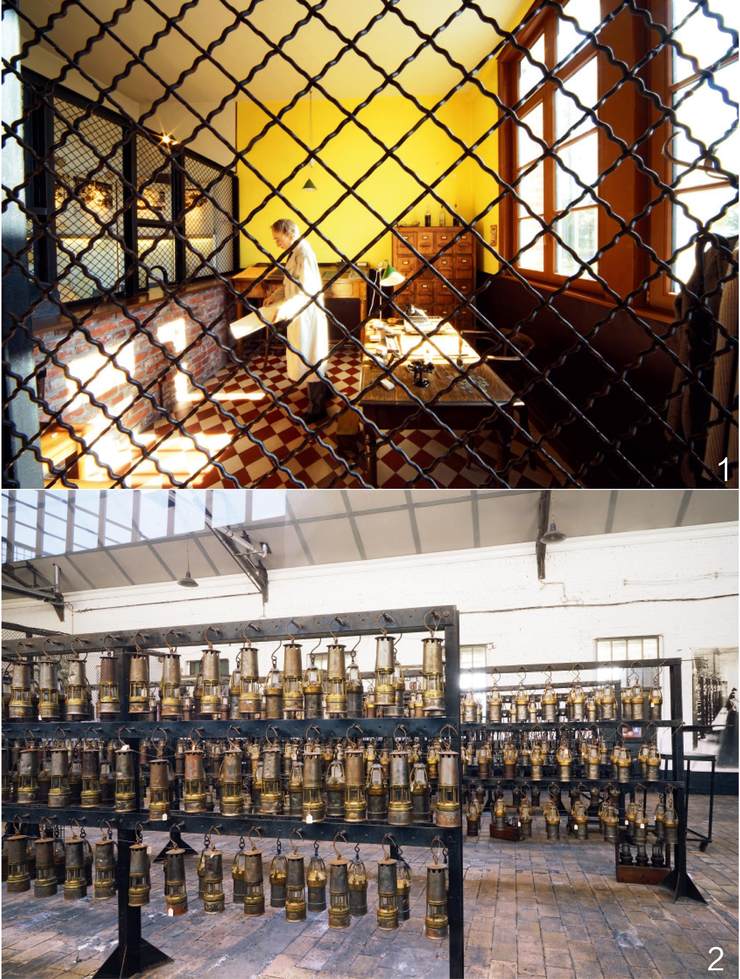

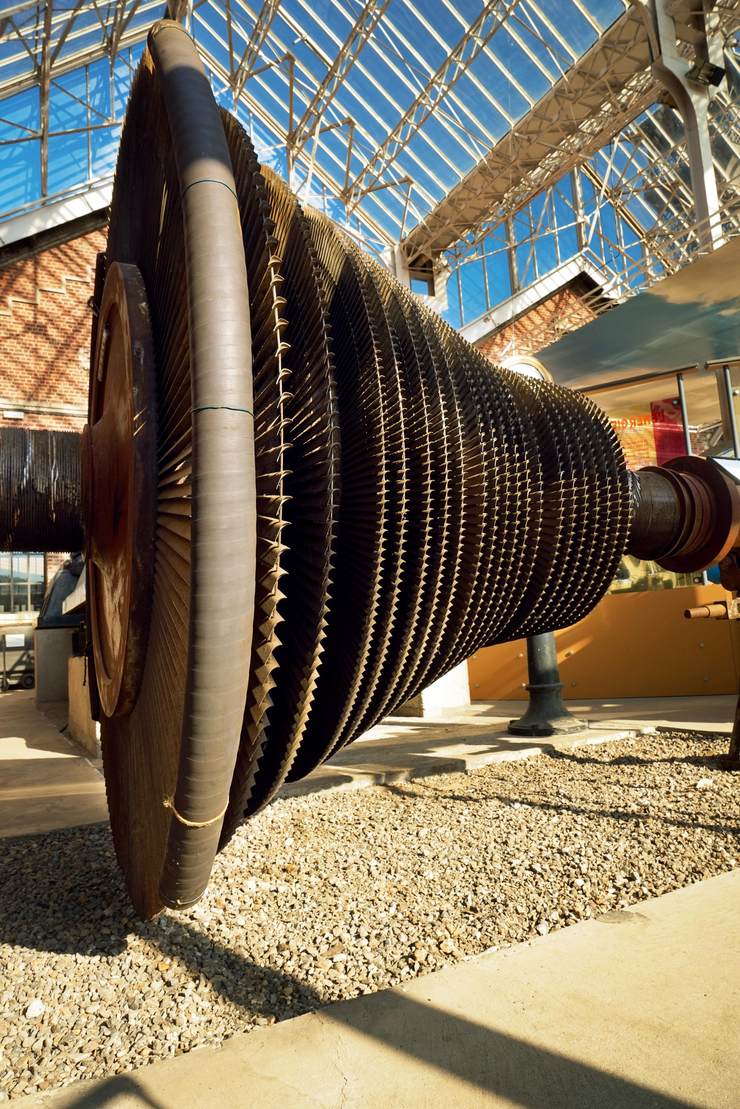

这段描写出自法国作家左拉的现实主义小说《萌芽》。18世纪20年代,欧洲工业革命尚未开始,地下矿产并不丰富的法国,竟在与比利时交界的北部地区,发现了东西走向储量丰沛的浅层煤矿,原本荒无人烟的北部加莱海峡大区,在随后的300年间,成了推动法国经济社会发展的能源枢纽。左拉笔下那片冒着黑烟的矿井,就是19世纪法国北部最常见的景观。二战结束后,法国煤炭工业更是在战后大规模重建工作的刺激下,进入了发展的黄金时代。北部加莱海峡大区的采煤工人,曾一度多达22万。时至今日,在超过12万公顷的土地上,仍保留着120个矿村,51个矿渣堆,一些矿渣堆的高度达到140米,覆盖面积90公顷。

步入20世纪60年代,新能源的兴起,快速瓦解了北部加莱海峡大区煤炭采掘业的“霸主”地位。1968年,法国政府颁布法令,要求这个地区关闭矿井。在经历了将近30年的产业转型后,1990年12月21日,北部加莱海峡大区关停了最后一处煤矿。2004年4月23日,法国境内所有矿井被全部关闭,新能源最终彻底取代了煤炭。

可以说,18世纪到20世纪的这300年,是煤矿开采业在塑造着北部加莱海峡大区的肌理。地上地下的一切景观,都或多或少的被打上了黑色能源的烙印。当地煤炭产业终结后,政府曾试图通过炸平矿井、矿渣堆的方式,彻底抹去旧工业时代的黑色印迹,幸而这种粗暴的干预手段被及时叫停,并被一种“尊重和保护历史记忆”的全新价值观取而代之。那些与自然融为一体的矿渣堆和下沉湖,那些破败不堪的矿工住地和久已废弃的老矿场,在新政策的庇护下,或被保留,或被改造,或被作为文化场地,拥有了新的价值。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。