匡庐之巅的政治流云

中国四大避暑地庐山篇

标签: 古迹探秘

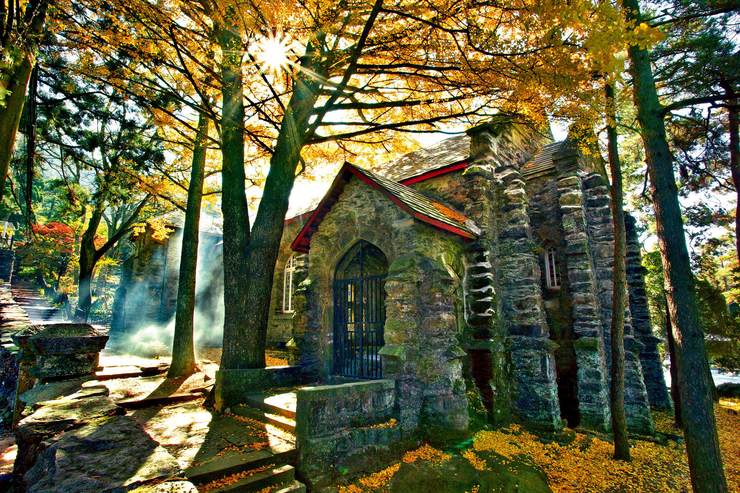

在牯岭中三路283号的地方,矗立着一座看似用乱石堆砌的建筑,它就是庐山现存唯一的带有哥特风韵的基督教美国教堂。但它又摒弃了哥特建筑的繁缛琐碎,而充分注入了庐山的自然环境对建筑的敏感。这里走出过一位名叫赛珍珠的美国女作家,1938年,她因书写中国而获诺贝尔文学奖。

牯岭的异乡人

光绪十二年(1886年)的夏天,长江中下游晴热少雨,疫病流行。英国传教士李德立,难挡烈日下的酷暑,从汉口来到庐山避暑。这里有美以美会、圣公会、九江税务司、俄国人等外国团体在山麓修建的五幢别墅。李德立到后发现,他所属的美以美会的度假别墅已经人满为患。

小住数日之后,李德立喜欢上了这片山林葱郁、流水潺潺之地。他萌生了在这里为自己修筑避暑屋的念头,便向教会别墅附近狮子庵的僧人提出了购置土地的愿望。讨价还价之间,双方因价格分歧太大,李德立激怒了僧人,被打出庵门。他只好重新寻找目标,随后看上了俄国传教士的避暑别墅所在地、庐山北麓、龙门山南的九峰寺。他在这里看起来是成功了,因为九峰寺僧人同意卖给他一块地皮。可是,正当他兴致勃勃地去办理税契时,官府人员发现这个叫李德立的竟然是一个外国人,便断然拒绝了他的要求,并且把卖地的僧人抓了起来。这桩土地交易也就中途流产,并陷入官司之中。

1895年的时候,东谷北段尚为一片荒凉之地。自李德立租借牯岭成功之后,经过科学规划和20多年种草植树、辟地造屋,到1920年时,一个溪谷纵横、屋宇遍布的度假避暑地已成规模。1920年,李德立登上东谷对面一座山峰,为自己的成果摄下一张全景照。选自《历史性的庐山》。

实际上那个年代,根据第二次鸦片战争后中法签订的《北京条约》,只有外国宗教团体可以在中国内地的通商口岸置产,民间不准涉外卖地卖产。虽然九江是通商口岸,但庐山距九江12公里,不在此范围,所以无论外国宗教团体还是个人,在庐山购地建屋,都是缺乏法律和条约依据的。吴宗慈的《庐山志》中,就记录了多起土地纠纷的故事,其中有说庐山北部的马尾水一带,某洋人通过寺庙僧人购得土地,结果僧人被举报入狱,最后死在狱中的事情。可见清政府对盗卖土地是严加管制的。

不过,这两次购地受阻,并未打消李德立在庐山购买土地的念想。光绪二十年(1894年)夏,在湖北籍传教士戴鹄臣的陪同下,李德立登上庐山牯牛岭一带考察。他发现这里山顶有谷,地势平缓,水源充足,四周有较硬的岩层作为屏障,而山谷中的岩石比较疏松,不会过于潮湿,附近分布的砂岩也是建造房屋的好材料,这乃是一个理想的建屋避暑之地!

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。