她缘何走向战场

标签: 读史笔记

在为这期特别策划搜集资料,寻找灵感的过程中,我读到了张西老师对抗战老兵刘奇的采访,被刘奇与她的抗战故事所震撼,所感动。因为与这期专题主题略有差异,刘奇的故事被我们舍弃了,但我还是想说一说刘奇的故事。

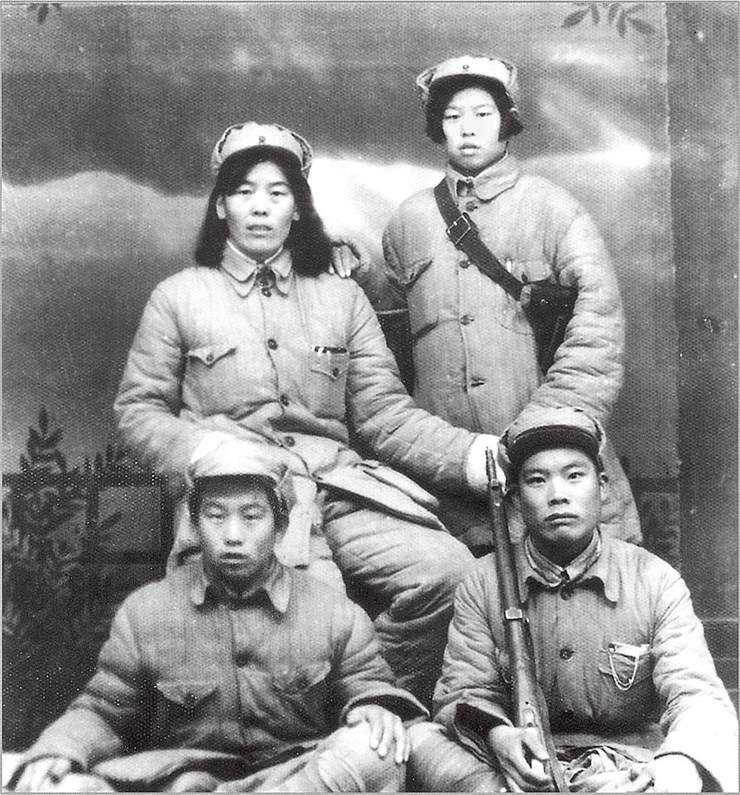

这是在1947年鲁西南的曹县,刘奇(左上)与战友于戎马倥偬之际的留影。1938年春刘奇离家参军打鬼子,可惜在兵荒马乱之际无暇拍照。这张照片上的刘奇,依然很年轻,但她已是参军十年的老兵,早就百战征尘。普通人的抗战故事最动人,他们的血肉筑成了新的长城。

供图/张灏

供图/张灏

刘奇家住在山东临沂县青驼区吉拉子村,她的爷爷曾在清朝为官,家境殷实。即便日本人打来了,她也可以像传统社会的女子那样,嫁人,生子,慢慢变老。

但是她16岁那年,在父母枕边留下告别信,拿起钢枪,走向战场。自主作出这重大决定,因为她的“非典型”,因为她开明的父亲,还因为八路军带来的“观念革命”——1938年夏,山东纵队一部进驻吉拉子村,一位叫朱玉相的旅长住在家里,向她宣讲革命道理。

从采访稿中,我发现一个细节:七·七事变爆发时,刘奇正在读初一。试想一下,在七八成人还都是文盲的民国,一个农村女孩子,正在读初中。这是多么少见且了不起的事!知识就是力量。启发大众的觉悟,唤醒蕴藏在人民中的伟力,首先需要群众有获取外界信息的能力。刘奇能离家参军,为抗日救国奋斗,她“非典型”的读书经历起了很大作用。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。