忠义救国军的“往事”

标签: 秘档

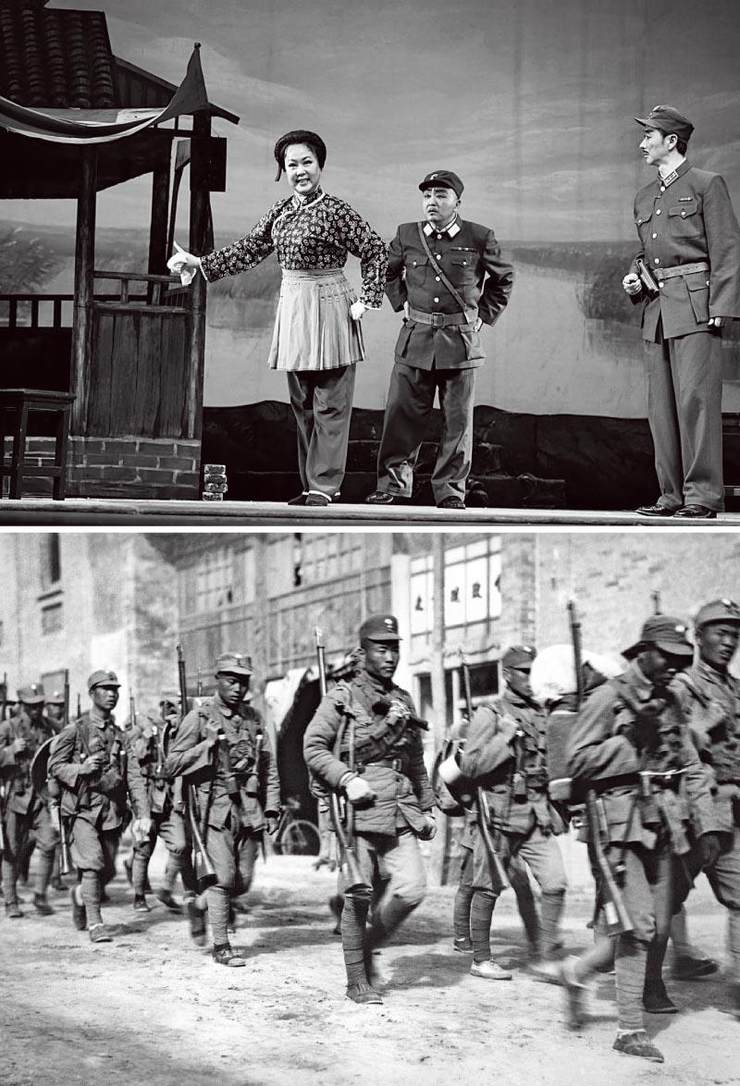

很多人知道忠义救国军,是通过一部叫《沙家浜》的京剧。

《沙家浜》是文革八大样板戏之一,它的前身是沪剧《芦荡火种》,由上海市沪剧团在1958年根据一部纪实小说改编而成。1963年,北京京剧团对《芦荡火种》进行二次改编,最后由毛泽东亲自定名为《沙家浜》。京剧《沙家浜》讲述的是抗战时期,中共地下党员阿庆嫂为掩护新四军伤员,与忠义救国军某部司令胡传魁和参谋长刁德一周旋的故事。

该故事的真实背景是,1939年5月,新四军“江抗”某部奉命奔袭常熟日伪据点,进军途中遭到忠义救国军第五支队的突然袭击,新四军为了避免事态扩大,适当还击后主动退出战斗。事情并没有就此结束,9月,“江抗”回师锡澄地区,再次遭遇忠义救国军第五支队与第十支队一部的进攻。为了消灭新四军所属的这支队伍,忠义救国军总指挥部立即调兵增援,副总指挥杨蔚亲自率领第一支队、第二支队赶来参加围堵。最终,为了顾全大局,陈毅命令“江抗”单方面停火,并且与忠义救国军和国民党第三战区谈判后撤事宜。随后双方达成妥协,新四军撤退时在阳澄湖地区留下了36位伤员养伤。这些伤员在滞留期间,经常遇到日伪扫荡和忠义救国军部队的袭扰,在地方党组织和当地群众的帮助下才最后归队。

《沙家浜》中呈现的忠义救国军形象,由于当时政治的需要而被刻板化,几乎是以反面形象出现。近年来,伴随着肯定国民党抗日贡献的学术潮流,忠义救国军在抗战中的贡献得到了大陆很多学者的肯定。2011年,台湾地区根据最新公布的戴笠档案编写了《戴笠先生与抗战史料汇编:忠义救国军》,这份资料对于深入研究忠义救国军的历史有着重要价值。

图片编辑 / 朱浩

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。