他们从哪里来?

文章出自:中华遗产 2015年第03期

古代人群的迁移,历来是考古学研究中的热点和难点问题。用锶(Sr)同位素分析的技术来研究这个问题,由欧美学者Ericson在1985年首先提出,随后在世界各地的古人类迁移研究中都取得了有价值的研究成果。这一技术在中国考古界的应用只是近些年的事。

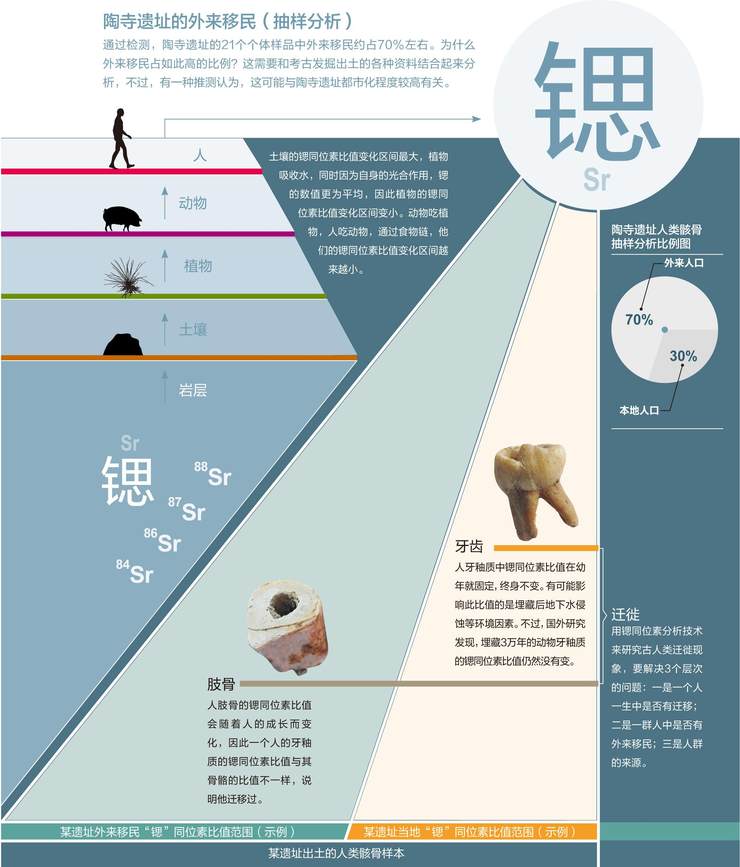

简单地说,这一技术就是通过对从遗址中出土的人类牙釉质的锶同位素比值进行测定,与遗址当地锶同位素比值范围进行比较,推断出出生于本地的人和外来移民,从而进一步探讨该遗址人类迁移现象。

锶为什么能起到这样的作用呢?原来,锶有4种天然同位素(88Sr,87Sr,86Sr和84Sr),不同地区的岩石具有不同的87Sr/86Sr比值,当岩石风化形成土壤后,锶通过食物链就会进入并保存到动物和人的牙釉质和骨骼中,由于87Sr和86Sr的分馏非常小,可以忽略不计,它们之间的比值基本保持不变。因此,生活在不同地区的人们,其体内的锶同位素比值也是不同的。“国际上通行用当地出土的动物比如猪牙釉质样品来确定当地的锶同位素比值范围。因为猪牙釉质的锶同位素比值偏差小,更能反映这一地区的特征,所以我们测定时一般采用古遗址中出土的猪的牙或骨来做样本。”中国社会科学院考古研究所考古科技实验研究中心研究员赵春燕介绍说。

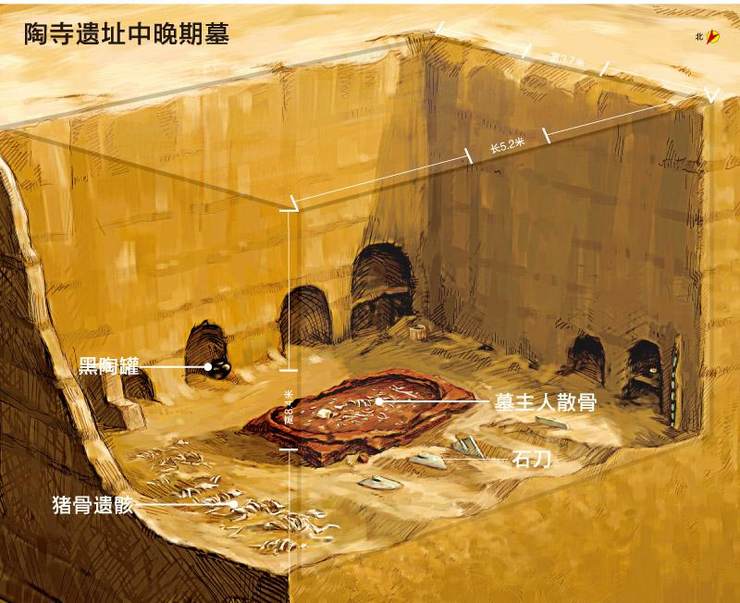

赵春燕迄今已经做了13个古遗址出土的人类牙釉质锶同位素比值测定。她说这一技术可以解决3个层次的问题:一是一个人一生中是否有过迁移;二是一群人中是否有外来移民;三是人群的来源。譬如她从距今约四千余年的山西陶寺遗址中晚期的墓葬和灰坑中,提取了21个个体的样品进行检测,其中外来移民约占总数的70%左右。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。