美丽的罂粟花

1931年9月18日,日军大肆进攻东北,当东北人悲怆地唱着《松花江上》流亡内地的时候,日军却在大肆宣扬“大东亚圣战”。随军的记者、作家、画家写作、创作了很多美化侵略战争的作品。

日本国内更是开动宣传机器,控制舆论。9·18事件发生后,日本报界发生整体“转向”,从自视为社会公器的清高境界,逐渐陷落于权力的囹圄,为日本军国主义的侵略行径呐喊辩护,成为军国主义推行战争的宣传工具。作为整体的报界,战时宣传具有共同特征:军事性、煽动性、欺骗性和法西斯性。

为强化社会资源对战争的服务功能,日本政府建立“总力战体制”,将包括报纸在内的传播媒介纳入其中。与此同时,日本报界确立新的报道体制,该体制是日本国家战时体制的重要组成部分,具有强烈的军事色彩。报界向战地派出大量记者,甚至又网罗了一些在社会上较有影响的文学家派往中国战场,掀起了侵华战争期间所谓的“战争文学热”。据统计,到1940年3月,活跃在中国战场的从军记者达到2284名。另外还有一些画家和艺术家。

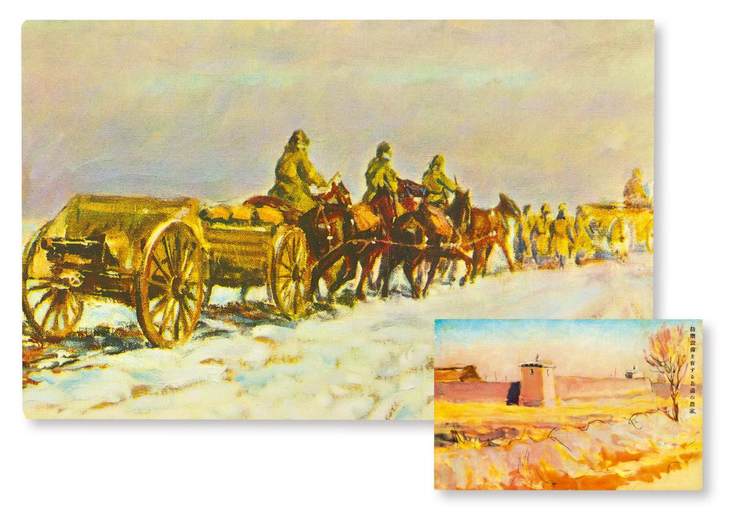

这两张日军明信片,就是日本随军画家绘制的,绘画内容有松花江风景和部队行军等。画作被制版印刷后,在军中发行旨在让日军官兵向家人宣传日军战绩、美化侵略、炫耀武力、歌功颂德等内容。然而,粉饰的背后却隐藏着一个个惨烈和罪恶的事实,犹如美丽有毒的罂粟花。不过,笔者在阅读日本近现代诗歌时也发现,当时也有日本诗人写下了一些“反战诗歌”,尽管他们是少数,尽管他们的作品只能存在于“地下”,但他们却在非常时期保留了日本民族残存的良知。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。