衡阳保卫战

失败的光荣?

标签: 历史拾遗

1944年8月8日,对中国人来说是一个沉重的日子。这一天,遭受日军密集兵力围攻的抗战要津——衡阳终因城破而投降。此前,衡阳守军在与敌人实力悬殊的情况下坚守孤城48天,其精神极大地鼓舞了国人的斗志。在弹尽粮绝的情况下不得已而投降,使这件事情显得分外悲壮和悲怆。对此,国内主流舆论给予了很大的理解。《大公报》甚至连续发表社论,赞扬衡阳保卫战守军的英勇精神。蒋介石发表了近千字通电,命令全国军队于8月20日上午6时各在驻地为衡阳殉国守军默哀3分钟。

抗战胜利后,国民政府把衡阳定为“抗战纪念城”,并建塔纪念。1947年8月10日,衡阳抗战纪念城在岳屏山顶举行了命名奠基典礼时,蒋介石颁训词:“我第十军残余部队,喋血苦守此兀然孤城者,历时48日之久,此为全世界稀有之奇绩,而我中华固有道德之表现与发扬,亦以此为最显着。”

那么,衡阳保卫战到底是一场什么样的战役,以至于能彪炳世界战争史册?

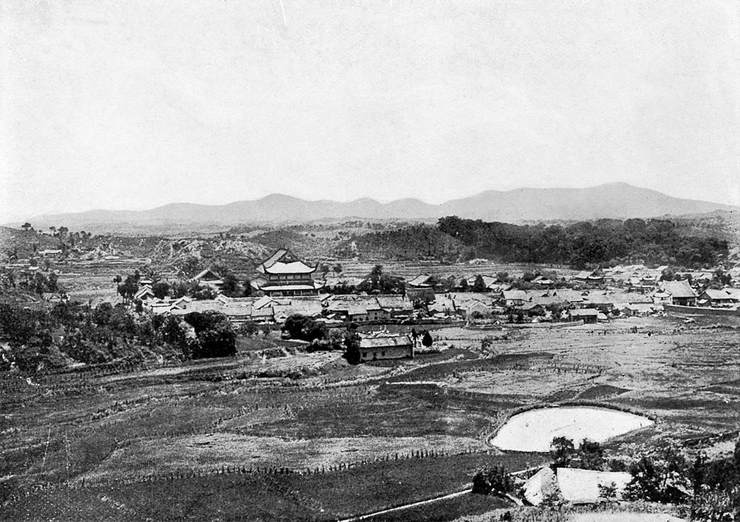

供图/文化传播

战前风云

1944年,第二次世界大战局势已经开始发生逆转。同盟国军队在各个反法西斯战场连续发动反攻,美军在太平洋战场上屡战屡胜,严重威胁了日军海上补给线。此时,日军除在中国战场占据一定的优势外,其他各战区都开始节节败退。日军大本营意识到,从日本本土到东南亚的海上交通线可能很快会被盟军切断,因此,从马来西亚经中国到釜山的大陆交通线将成为日军在东亚大陆作战的最后生命线。而在这条生命线上,中国的河南、湖南、江西和广西等地还处在中国军队的控制之下。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

hflsw135