他们追随着山川

三个爱山之人,对山川又各怀不一样的情感。差异来自哪里?只因为,他们采撷了不同的中国传统山水观。

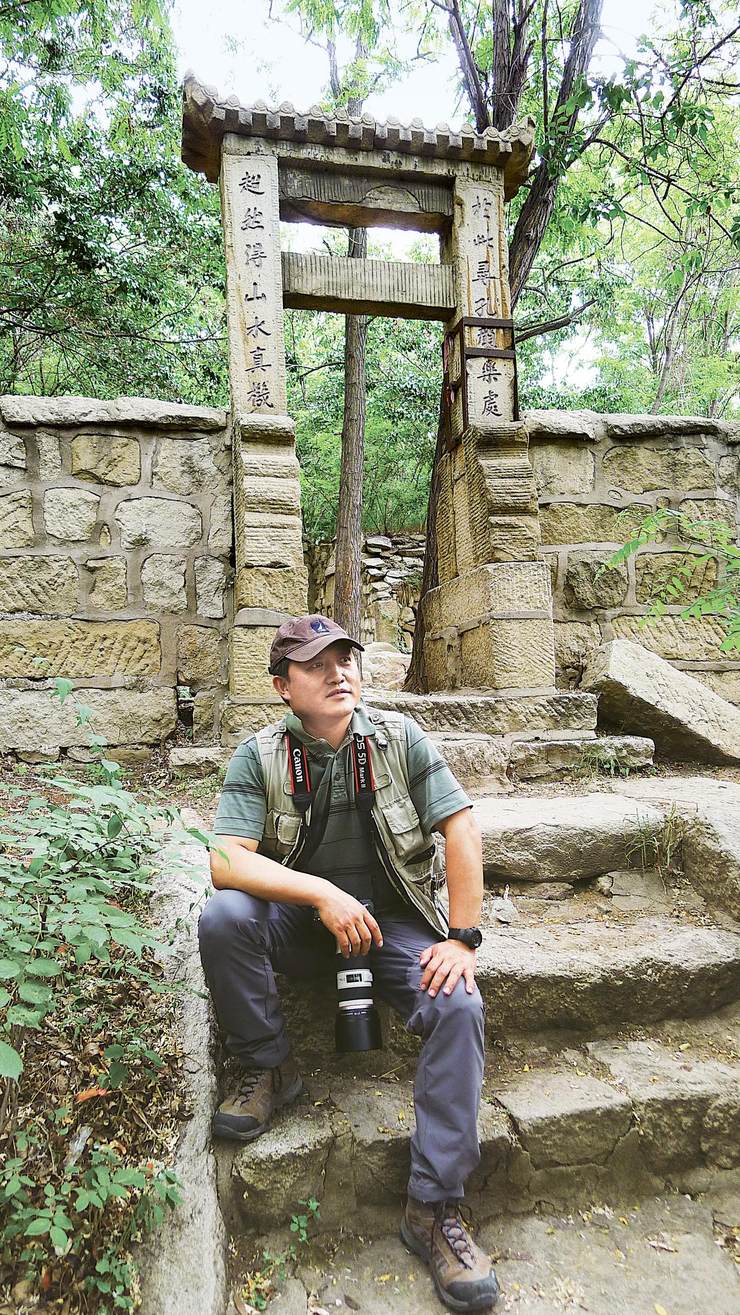

礼山 “仁者乐山,智者乐水”——刘凡

5年,6千里路,58座山,刘凡始终在山里——走遍山西的名山大川,然后完成了一部以山为主角的着作《三晋山》,并将他所衷爱的三晋文化编织其间,他的行游,给人的印象更像一场对山的朝圣。

为什么要将山作为独一无二的主角?刘凡说灵感来自一本叫《苏州水》的电视片脚本,感到这就是他一直苦苦揣摩的自然与人的关系——“仁者乐山,智者乐水”,从而有了为山西的山立传的想法。

仁者像大山般坚守不动,智者像水般灵活变通。这种对山水的看法,来自儒家的创始人孔子。先秦时代,“君子”具有理想的人格,孔子希望君子在对自然山川的观审中,同时实现道德修养的认同,“山川比德说”由此诞生。这也可以说是最早的观山之道。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。