渭河

中国西北早期文明的抚育者

标签: 文化遗产

渭河是黄河的最大支流,全长787公里,起自甘肃省渭源县的鸟鼠山,一路东下,途经甘肃天水、陕西宝鸡、咸阳、西安、渭南等地,在晋豫陕三省交界处的风陵渡注入黄河。

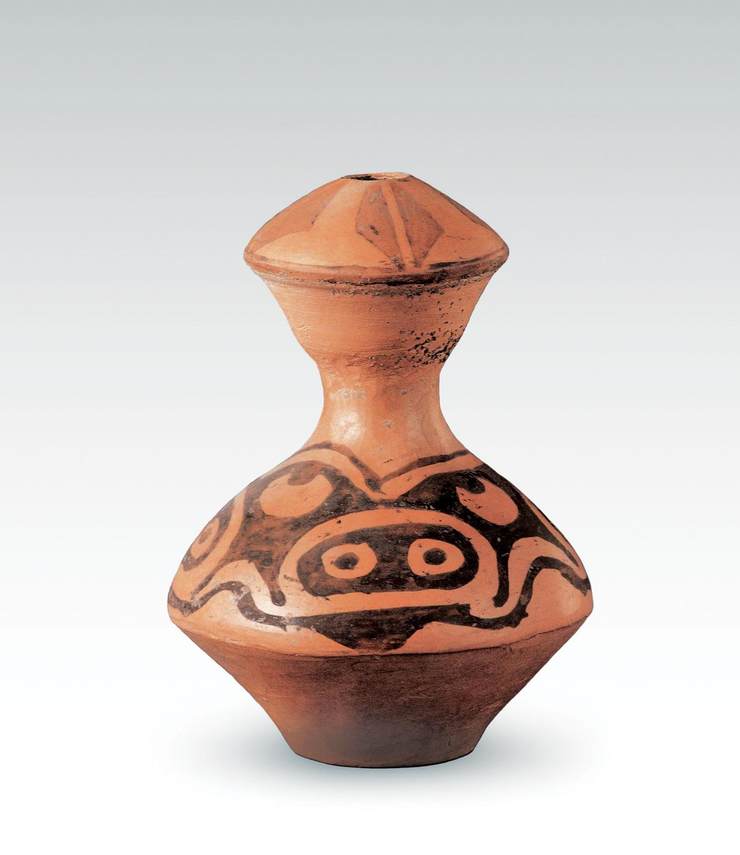

从旧石器到新石器时代,渭河哺育过蓝田人、半坡人和大地湾人……自西周以降,这片水域又充当了文明抚育者的角色。三千多年前,当周族领袖古公亶父率领众人把岐山之下草棘密布的周原改造成文明中心的时候,河流渐渐难以承担它供人饮用、灌溉田地的职能。于是从中古时代起,人们开始用改造自然的方法反哺渭河。修建灌溉渠、漕运粮木、跨区域调水,向消瘦的渭河注入新的血液。靠着国家统治者的注血,渭河流域不仅重新保持了活力,还取得了更加重要的地位。

西周文王、武王当政之时,分别在渭河畔营建都城丰京、镐京,渭河流域自此成为国家、家族、宗教的纪念碑林立之地。都城、林苑、陵寝、寺塔鳞次栉比。镐京硕大的建筑构件、魁梧的秦俑还有巍峨的汉唐陵墓,从尺度到形体都有巨人式的风格。最辉煌时莫过于隋唐,长安几乎是东方世界的中心,各个国家、各个宗教,都在这座大城留下过印记。

宋代以后,长安在战乱和干旱中渐渐衰落,渭河流域最终失去了文化中心的地位。今天说到关中,人们想到更多的是它的地域特色文化,而非它天下之中的意义。但在另一种层面上,渭河恰似中国的尼罗河,自它发展而出的文明,在这片土地最辉煌的时代,向外散播种子:佛教中净土、唯识与天台等宗派,都来自长安城与终南山之间的祖庭。中国最早的农事诗“豳风”,连同关中平原上的后稷神话一起,成为农耕民族的文化符号。在北京,先农坛有诵豳堂,颐和园西堤有豳风桥,农事试验所有豳风堂。来自渭河的古代歌声,至今仍在我们身旁回荡。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。