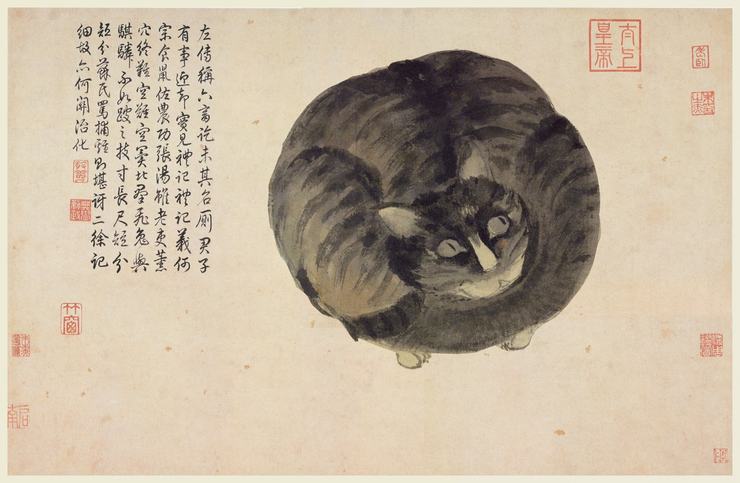

人与猫,一场精彩的驯化

猫不在六畜之列,亦置身于十二地支之外,然而猫在中国古人的生活中占据着重要的地位,从田舍中的信赖到书房里的暧昧,从祭坛上的尊崇到传说中的忌惮,数千年的相处积累下人对猫丰富的想象和复杂的情感,使猫的驯养有了精彩的历史内涵。

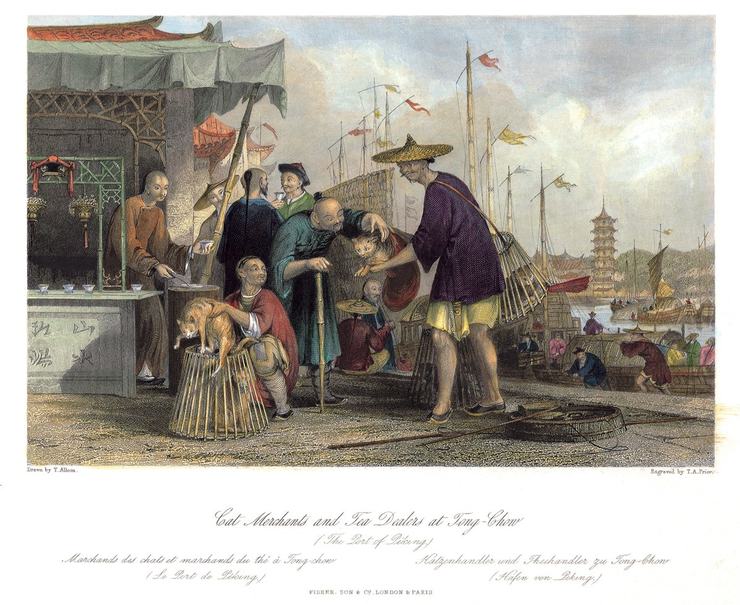

田舍里的信赖

《诗经·大雅·韩奕》有这么一句诗:“有熊有(pí),有猫有虎”。将猫与熊、虎等野外掠食者归为一类,让人有点吃惊。今天的猫,尽是温驯小巧、柔媚可人的家宠,即便是野猫,也够不上与熊虎同伍。当然,什么也经不起时间的淬炼——在《诗经》时代,猫确实有一副凶悍的猛兽形象。这个惊人的转变,要从猫的祖先狸与人类的“反鼠协约”说起。

由东汉经学家许慎编着的《说文解字》,是中国的第一部文字工具书,也可以说是最早的一部汉字字典。根据这部书中的相关记载,猫是从狸进化而来的。所谓的狸,据《全唐文》记载,乃是苍莽之野中的一种野兽,非常凶猛,它的爪子锋利,以捕猎动物为食,尤其善于抓老鼠。简单说来,狸大致就是大野猫之类的动物。由于猫和狸的这种渊源,在很长的一段时间里,中国文人在写书的时候,“猫”和“狸”两个字常常通用。

让猫与人结缘的媒介是老鼠。老鼠生活在食物链的下层,偷生于各类掠食者的爪牙之下,掘地三尺,蜗居在没有阳光的地洞里,地位比植物高不了多少。然而,当老鼠遇上了人类,遇到了房屋和粮仓之后,境遇就有了改变——在这里,生存变成了生活,没有了掠食者的爪牙,粮仓和垃圾堆里有源源不竭的优质食物,无生计之虞的老鼠们,在人类的脚下大肆繁衍,与人类争夺有限的粮食。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。