李鸿章叩问列国

合纵连横

文章出自:中华遗产 2012年第10期

标签:

历史拾遗

编者按:1896年,慈禧太后下懿旨,钦点74岁高龄的李鸿章出访欧美。3月28日,李鸿章由上海港启程,开始了俄、德、法、英、美五国的环球『壮游』,于10月3日回国,历时190天。如果说林则徐是中国第一个『睁眼看世界』的封疆大吏,李鸿章则是中国第一个『迈开双腿走世界』的政府首脑。作为东方大国的重要领导人,李鸿章受到了隆重礼遇。李鸿章此行的重要使命,是与各国『合纵连横』,通过商业利益诱使列强帮助中国防范日本,例如与沙俄签订《中俄密约》。这次访问,被西方媒体高度关注,留下了大量珍贵的历史照片。图片选自《上海图书馆藏历史原照》

图为李鸿章在最后一站访美时,美国友人赠送的李鸿章与美国前总统格兰特塑像。李鸿章的环球之行,除了访问“干涉还辽”有功的俄德法三国,为什么还要访问英、美呢?因为他还肩负着一个重大使命,就是提高缴纳中国海关的关税,用以偿付《马关条约》应付日本的赔款。

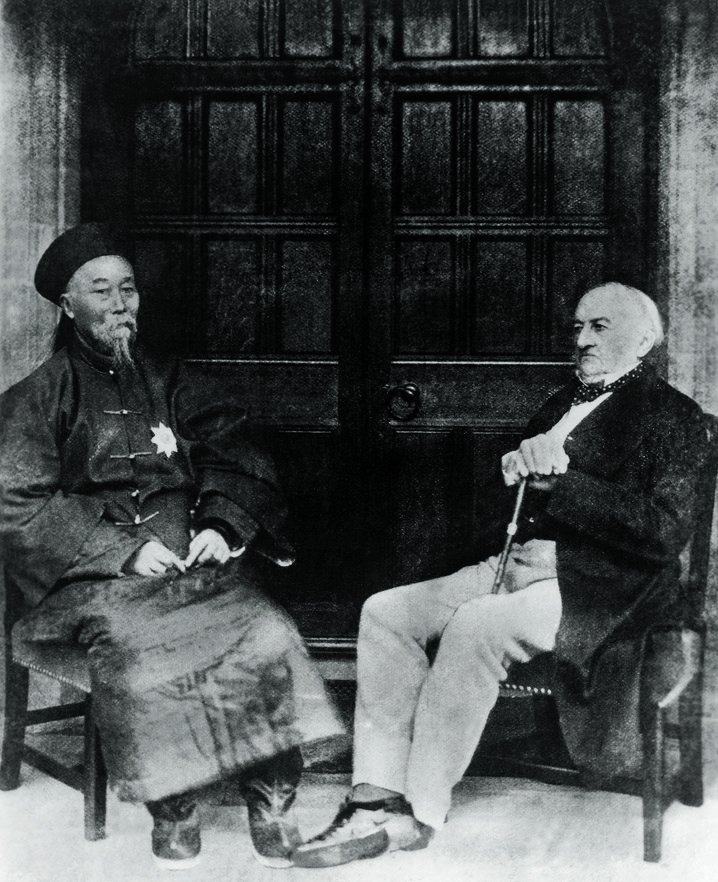

图为1896年8月17日,李鸿章拜会英国前首相格雷斯顿,就中国的税务和铁路问题与之商讨,会谈结束后,格雷斯顿亲自送李鸿章登车离去。

中国的幅员、地缘和人口等条件所造就的先天的大国(未必强国)地位,注定在当时微妙的国际政治平衡中,难以与任何国家真正结盟,而只能依赖自卫、自强。西方列强所需要的东亚盟友,必须是能够撬动远东的支点,显然,庞大的中国并不适合作为支点,更适合做为目标和靶子,不仅难以维持周边的可以作为战略缓冲的藩属国,更难以与列强建立互惠的同盟关系。这可能就是从甲午战争乃至上溯到鸦片战争以来中国外交的宿命。这个宿命,注定了弱国外交家李鸿章本人的悲剧。

李鸿章的德国之行,受到的接待规格是五个国家中最高的。从他进入德国的那一刻起,就受到了比俄国更为隆重的礼遇,俨然国家元首:他下榻的是德皇威廉二世曾住过的凯撒宫,德方招待他非常用心,“凡口之于味,目之于色,耳之于声,莫不投其所好”。上海图书馆所藏的这批老照片中,访德留影占去了一半,并且拍摄清晰,构图优美,足见德国人对中国的重视。

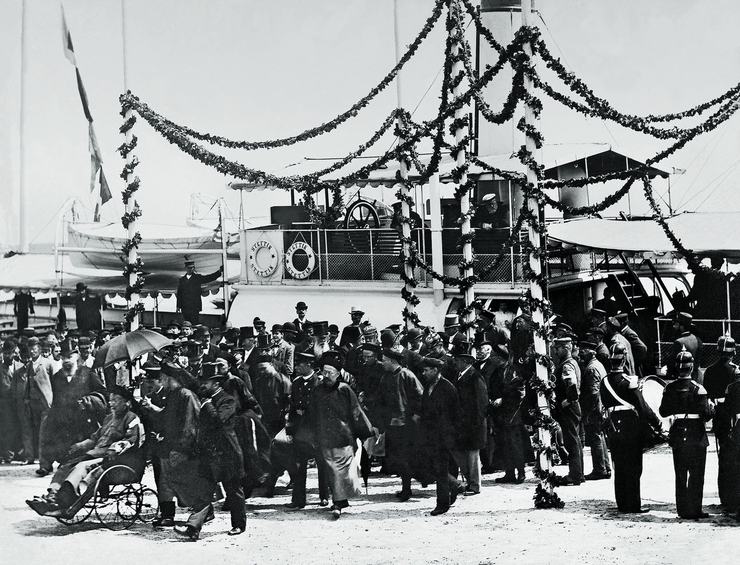

1896年6月13日,李鸿章乘火车离开俄国赴德国访问。李鸿章在德国军队的护卫下,乘坐四轮马车前往柏林。途径但泽自由市(今波兰格但斯克)时,李鸿章稍作停留,参观了位于波罗地海边的佛尔铿造船厂。船厂厂长向李赠送了最新的造船图纸和多幅地图。照片左下角乘坐轮椅的老人,即为李鸿章。

图为李鸿章离开他下榻的凯撒宫,坐马车去拜谒德国皇帝。第一辆马车上的老者为李鸿章。

德国人在他的房间内摆放了他喜欢的雪茄烟和经常赏玩的画眉鸟,并特地在卧室中并列悬挂李鸿章和俾斯麦的画像,以示对李的尊重。图为1896年6月25日,李鸿章在德国前首相俾斯麦的官邸拜会俾斯麦。

结束了在柏林的访问后,李鸿章乘火车前往德国最重要的通商口岸口汉堡,图为汉堡人民在火车站迎接李鸿章。

李鸿章到访法国的日子,恰好是法国国庆日的前一天——1896年7月13日。从7月13日到8月2日,李鸿章在法国整整停留了21天,他的一举一动、一言一行,都成为法国报刊追踪的焦点。与访问俄、德不同的是,李鸿章并未参观法军的表演,在这21天中,李鸿章有6天时间是去参观银行、报社、织绸厂、提花厂、煤矿铁矿等民生产业。图为李鸿章在法国总统富尔的陪同下,在巴黎郊外的枫丹白露,观看新式武器“马克沁”机枪。戴眼镜的中国老者为李鸿章。

这次漫长的环球旅行,使李鸿章深切地体察到中国和西方的差距,深感西方“各国强盛,中国贫弱,须亟设法”,他如实地向光绪皇帝和慈禧陈述了在欧美的所见所闻,希望中国能赶上西方列强。在这里,他没敢用“变法”这个词。但在思想上,已经产生了对资产阶级维新派的同情,这是他出访最成功的一面。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。