守望自由

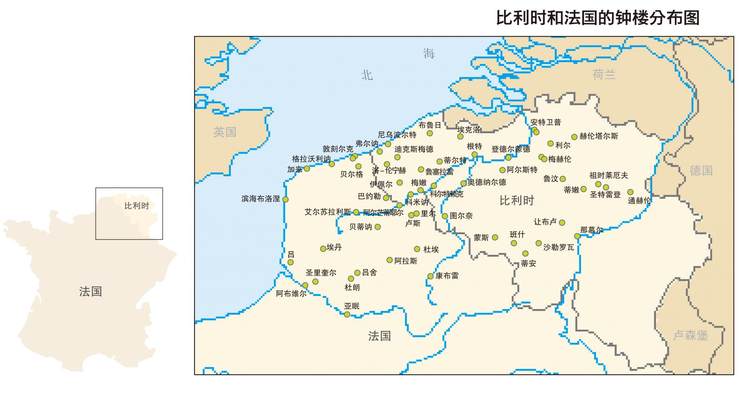

比利时和法国的钟楼

文章出自:中华遗产 2012年第05期

标签: 比利时 法国 世界文化遗产 遗产风景 历史拾遗 文化遗产 城市建筑

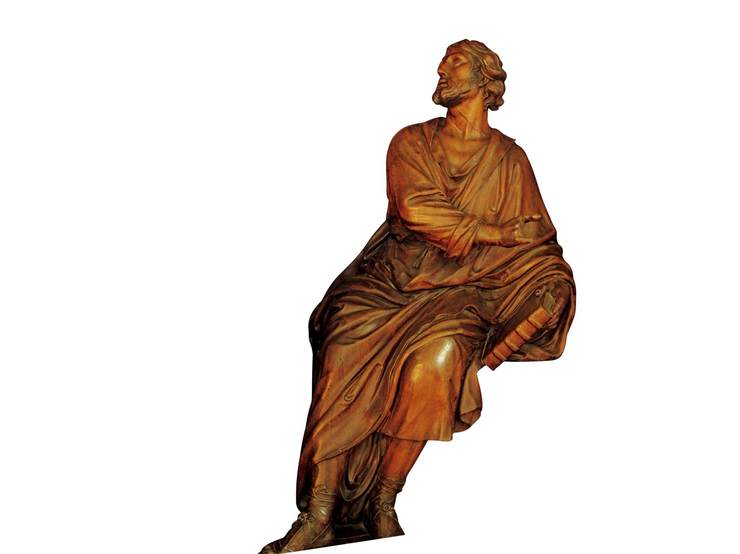

卡西莫多,是法国作家维克多·雨果创作的经典形象之一。在巴黎圣母院顶层的钟楼上,这个面目丑陋的“敲钟人”与吉普赛女郎艾丝梅拉达,上演了一场悲恸的旷世绝恋。那是1482年法王路易十一统治下的恐怖时代,“钟楼怪人”即是法国人冲破禁锢、追求自由与美的缩影。

在西方社会,钟楼自建立之初,就是公社通过宪章获得独立的标志,它是城市景观中的重要建筑,象征着公民的自由与市政议员的权力。法国北部的加来海峡和皮卡迪地区,至今仍保存着23座建造于11-17世纪的钟楼。比利时西部的弗兰德和瓦隆,同一时期的钟楼更有32座之多。它们均用石材构筑,深受罗马式、哥特式、文艺复兴和巴洛克式建筑风格的影响,往往耸立于城市的中心,战时充当了望塔,后来也用于储藏宝物、关押犯人或兼作城市博物馆。1999年,联合国教科文组织将这55座钟楼共同列入《世界文化遗产名录》,比利时鲁汶的圣伯多禄教堂钟楼,位居其中。

这座钟楼是位于鲁汶市中心的圣伯多禄教堂(Sint-Pieterskerk)的一部分。这个位置的第一座教堂建于公元986年,1176年被烧毁。现存的哥特式建筑是15世纪的产物。钟楼设计总高为170米,原本要在高度上与今天的比利时首都布鲁塞尔一较高下,无奈鲁汶的地质条件欠缺,最终只实现了原计划的三分之一。后来,又由于崩塌而进一步降低,现在仅略高于教堂屋顶。

责任编辑 / 余荣培

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。