40年百姓“吃饭史”

小小粮票,一头连接着国家的工农业理想,一头连接着百姓的日常生活。它带着身体发肤的温度,饱含着温馨、欲望、激情和痛苦,更有那驱之不去、刻骨铭心的饥饿感。重温它,拾起的不仅是有关吃饭的记忆,更是对一种理想和一段现实的深刻反思。

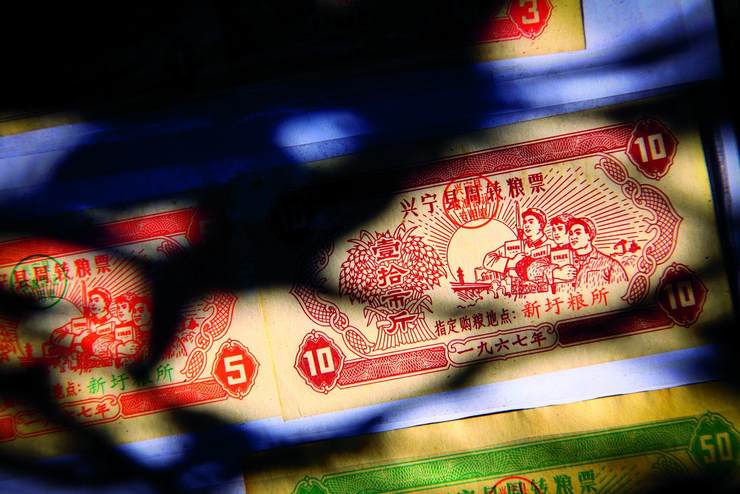

这是广东兴宁县的粮票。粮票上的“周转”二字透出玄机:1955年的相关法律规定,农民如果因为经济困难而将口粮卖给国家,以后在一定时期内要买回,这种小票就是凭证。后来,参与国家工程建设的民工、离家的中学生也能使用这种粮票了。

去年夏天某日,我在北京着名的古玩市场潘家园闲逛,琳琅满目的藏品,着实看得我眼花缭乱。正当我略感疲惫想打道回府时,我看到了一种一寸见方的彩色小纸片,泛黄的票面上,是一幅幅力量感十足的图画:大型收割机在一望无际的田地里收割粮食;宽阔的河流上筑起了高高的大坝,供电线延伸到了远方;火车风驰电掣地驶过新建成的工厂;拖拉机行走在充满希望的田野上“这是粮票,而且是全国通用粮票。”卖家看我好奇,便热情地说道。

图1:1937年10月,淞沪会战笼罩下的上海食品匮乏。食品店前,饥民们疯狂地抢购粮食,让这座围城雪上加霜。(供图/公元)

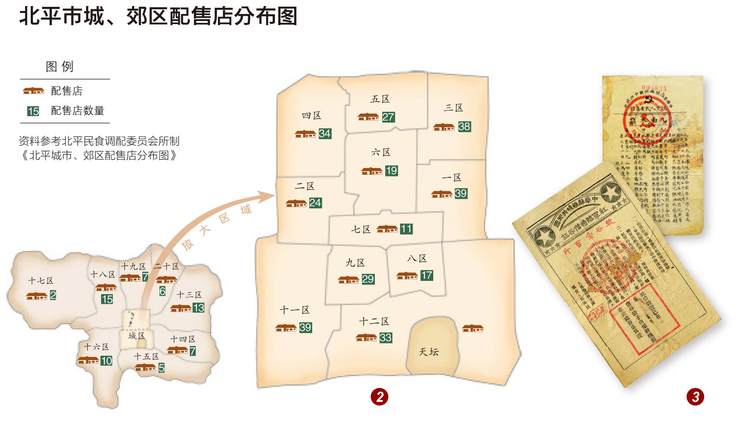

到了1948年,国统区内物价飞涨,再加上战事节节败退,粮荒日益严重。2月,国民政府决定在北平等五市实行食粮配售,不分男女老幼,一律每人每月15市斤,凭配给证和配给票领取。图2为北平的配售店分布图,分区供粮,配售店的数目明确规定,就像后来的定点粮店一般,但这种配售只是战时措施,且很快就无法维持。图3是20世纪30年代的苏区粮票。为了保证粮食供应,突破国民党的“围剿”,中华苏维埃共和国中央政府发布了向群众借谷的命令。红军可凭左下的借谷证借谷。而每当工作人员和战士出差时,则可拿着右上的米票,到各级政府机关革命团体及红色饭店等处吃饭。

我知道,那是一种购买粮食的票证,耳闻却不曾眼见。不料,这曾经家家都有的东西,已然成为了藏品。我忽然陡生兴趣,想翻阅那一段特殊的历史。于是我开始寻找与粮票有关的一切。我发现它自1955年横空出世,到1993年黯然退场,在中国流行了近40年,也演绎出了一个既是空前、只怕也是绝后的粮票时代。

让我们走进历史。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。