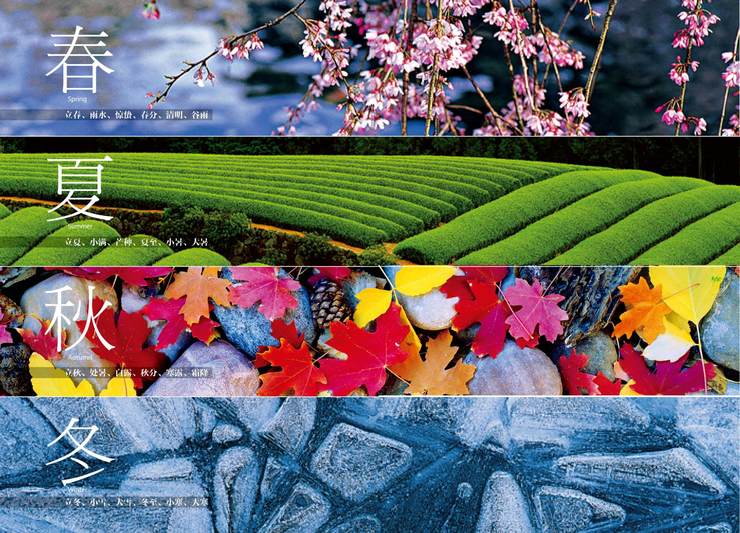

二十四节气

诗意地生活

标签:

“惊蛰”的学问

在所有二十四个节气中,“惊蛰”给我印象最深。这印象也许来源于它的名字—“惊蛰”,两个汉字并列着,即神奇地构成了生动的画面和无穷的故事。你可以遐想:在远方一声初始的雷鸣中,万千沉睡于幽暗的生灵被唤醒了,它们睁开惺忪的双眼,不约而同,向圣贤一样的太阳敞开了各自的门户。

“惊蛰”节气的一个明显特征就是“桃始花”。“惊蛰”前后,在平遥古城一片灰色的色调里,一簇新绿和盛开的桃花带来了春天的气息。不仅桃花,在“惊蛰”这个充满生机的节气里,草木、庄稼、小生灵……仿佛就在刹那间,一切该醒的都醒了。

不过,对农民来说,“惊蛰”有着更加具体的含义。安徽作家许俊文在其散文《有一些路你并不清楚》中这样讲述:“在豆村那一小块土地上,假如你是一个热心农事且细心的人,自然会发现季节隐秘的路径。我祖父就是这样一个人,他知道季节的路,更清楚庄稼的路,说的玄乎点,他有第三只眼。可不?当豆村的最后一场雪还没有化净时,我祖父就把生产队长章一哲叫到跟前,说,该整玉米墒了。祖父指着地面上一粒粒新鲜的泥坨说,蚯蚓都翻浆了,你懂不?节令是不会走回头路的,人不知道,可蚯蚓知道。节令的路就在这蚯蚓头上,眼下,春天离地面也顶多一指深。”

许俊文所说的“节令”,就是节气的气候和物候:桃花开放、大雁南飞……动植物对节气非常敏感,所谓“人不知春草知春”,蚯蚓知道的路,我们并不知道。

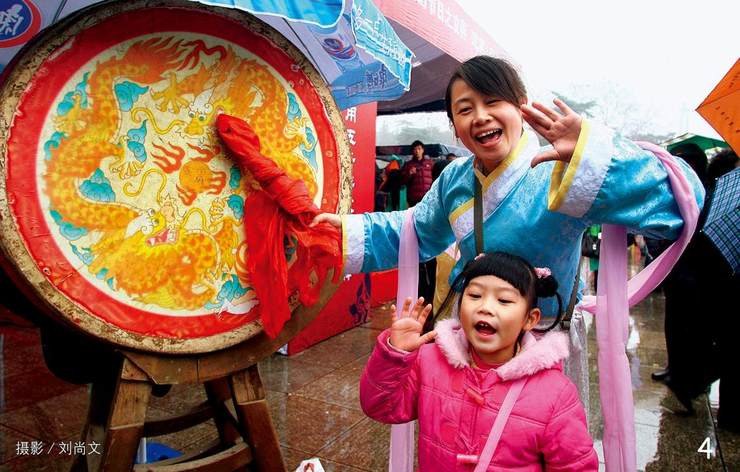

节气不仅指导农事,也指导人的生活。于是与每个节气对应的是中国人丰富多彩的生活:“立春”表示春天就要来到,在湖南的公园里,一对母女参加民俗活动“击鼓喊春”(图4),而在这一天,北方的习俗是要吃春饼,意喻“咬春”,北京的孩子们换上新衣,争先恐后品尝着“春天的味道”(图1)。进入3月,迎来了春天里第三个节气“惊蛰”。在香港,“惊蛰”这天要“打小人”(图2),这一民俗在2009年被《时代》周刊视为“亚洲安慰心灵的最佳事物”之一。“惊蛰”之后的“春分”就更有意思了,山东的中学生在桌上尝试竖立生的鸡蛋(图3),因为这一天昼夜平均,重力平衡,很容易把鸡蛋立起来。

我曾经设想:如果我们回到单纯自然界一个物种的状态,那么蚯蚓知道的路,我们一定也知道—经过一个冬天在山洞里的蛰伏,当那一丝丝春意钻过山石的缝隙,被我们的手臂感知到,那一瞬间,不需要日历,不需要节气,我们肯定会知道:春天已经到了。但是这个设想已经没有任何可能性,所以只好依赖物候,来感知气候。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。

qgwyw123