第六媒体?

中国国家博物馆

“公众的休闲室”

2001年12月,位于人民大会堂西侧的国家大剧院开工。因为采用了法国建筑师保罗·安德鲁的设计方案,从工程立项直到建成使用,全国上下的争议不断——怎能在天安门广场旁安放一个与周围建筑风格不协调的“蛋壳”?

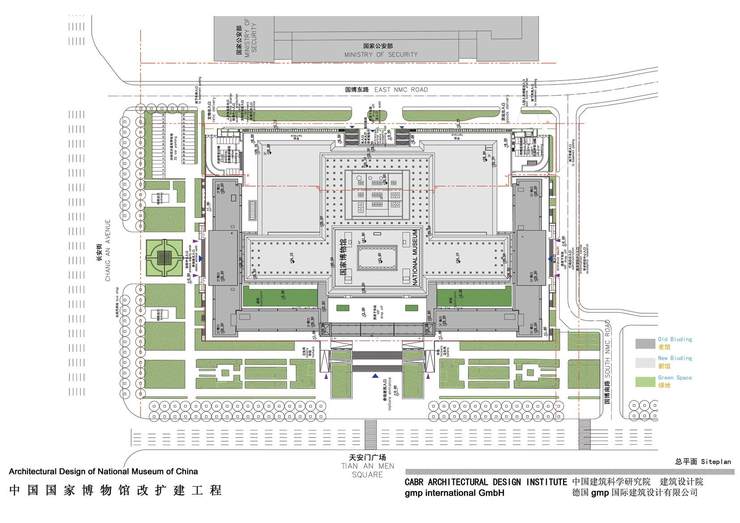

2003年2月28日,位于天安门广场东侧的中国历史博物馆和中国革命博物馆正式组建成立“中国国家博物馆”,国家博物馆的改扩建项目也正式启动。2004年,国家博物馆同样举行了面向国际的建筑设计招投标,德国gmp国际建筑设计有限公司联合中国建筑科学研究院建筑设计院组成联合体,最终成为中标单位,承接国家博物馆改扩建工程的设计工作—不远处国家大剧院的争议仍响彻天安门广场,为什么还要在这样的传统文化中心地区,找外国人参与建筑设计?

中国建筑科学研究院建筑设计院院长马立东说:“这个设计团队是一个联合体,我们是有分工的。中方的重要职责就是向德国的建筑师传播、解读中国的历史和文化,包括中国传统的建筑艺术,然后在建筑设计上去体现这种文化理念。”

马立东把这次改扩建总结成“留三面”:上世纪50年代末精心设计的中国革命和历史博物馆外观基本不变,面向长安街的北段、面向天安门广场的西段和南段留下,在拆除的中间部位和原来的庭院,以及向东新增的50米宽的用地上,进行扩建。扩建时下挖两层,上增四层,把当年建筑面积6.5万平方米的博物馆改扩建后达到19.2万平方米,增加两倍多空间。这样设计,令所有游客远远看去,它仿佛还是原来的革命历史博物馆,与天安门广场、人民大会堂浑然一体。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。