新官上任的“三把火”

高鹗续的《红楼梦》第九十九回“守官箴恶奴同破例 阅邸报老舅自担惊”,讲的是贾政放了江西粮道,“一心做好官”,意图革察州县折收粮米、勒索乡愚等弊端,张出告示严禁,警告一旦查出必定上报参劾,且“州县馈送一概不受”,害得衙门胥吏、门房签押等人没得油水可捞。最终,贾政手下一个名“李十儿”的“管门的”低级衙役,联合“在这衙门已经三代”的一位粮房书办,谋了主意,将一干衙门小吏联合起来“罢工”,整治这位迂腐的政老爷,然后李十儿又真真切切地对贾政晓之以理道:“百姓说,凡有新到任的老爷,告示出得愈厉害,愈是想钱的法儿。州县害怕了,好多多地送银子……所以那些人不说老爷好,反说不谙民情。老爷要知道,民也要顾,官也要顾。若是依着老爷,不准州县得一个大钱,外头这些差事谁办?”此后,不谙实事儿的贾老爷终被李十儿等人哄住了心思,也就一味随他们去了。

俗语说“新官上任三把火”,像贾政贾老爷一上任就想革除旧弊,倒是符合人们想象中官员新上任必先做两三件有益民生之事的格式,可惜,这种格式只是传说。实际上,新官上任要“烧火”可不是政老爷这种烧法。他这个惯于在京城的深宅府第与众清客闲扯淡的“端方正直”之人,哪知道新官上任面临的种种难题。

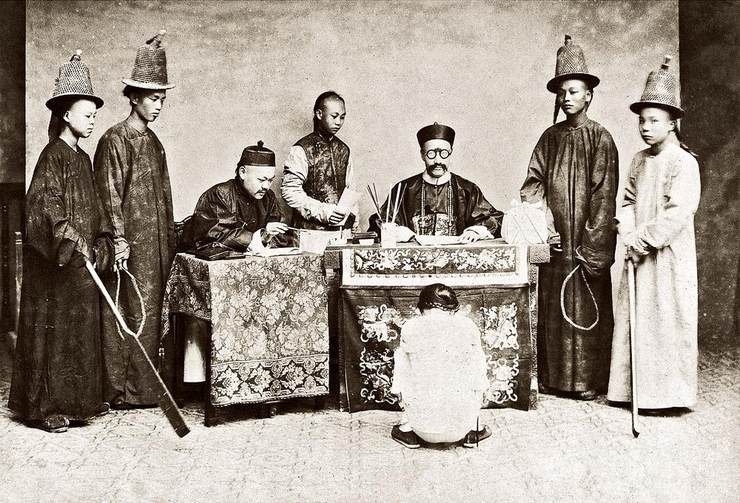

自打科举考试兴起,民间的读书人便可以通过“十年寒窗”考取功名,好好学习争当国家“公务员”。不过,士子们自幼被灌输的儒家“仁义道德”、“忠君报国”理论与官场实际运转的风气差别很大,接受的儒家教育与官员的实际工作更是严重脱节:对于一个刚过了科举考试的关、新上任的官员来说,官场上的应酬来往、钱粮支出、司法判案,还有剿匪练兵等等,跟书本上念诵的儒家理论相去甚远,面对各项具体工作,恐怕无从下手,大概还不如今天的大学生一毕业去当村官儿。偏偏古代地方官员的权力范围又非常广,要管的事情非常繁杂,小到邻里纠纷大到守土迎敌,都是他的职责所在。这些事务如何处理,肯定也是四书五经中没有写明的。所以,新官儿上任,哪里离得开衙门里老资格的胥吏差役们的协助?他要烧的第一把火,就是要管得住、压得服这些胥吏差役,拢住他们竭诚帮助自己在衙门里开展工作。

胥吏差役们都是本地人,熟悉当地情况,加上在衙门里呆得时间长,行政经验非常丰富,以至于像这样的低级公差职位也可以“子孙世袭”、世代经营。他们承担了每个衙门的日常运转工作,但因为不是国家正式编制的官员,并没有可靠的收入。例如小吏可以领到相当于官员俸禄十分之一的补贴,但差役是没有报酬的义务劳动。按理说,应该没有人愿意当胥吏差役才对,可偏偏人人都抢着要当,已经当上的人则千方百计保住自己的位置。因为胥役们自有来钱之路,那就是倚仗着官府这个后台贪污克扣、鱼肉百姓。明末学者朱国桢曾说:州县的书办师爷会计这一票人里,最是深积弊病,“侵匿、挪移国课民膏,毫无限制。”人们常把县衙两班差役们休息的房子,叫做“班房”,正是因为这“班房”逐渐被差役们用作私设公堂、羁押疑犯的地方,“班房”一词才渐渐演化为“牢房”的同义词。差役们私设公堂当然不是为了主持正义,而是威逼利诱、从案犯身上捞取好处。所以,您要充当胥吏差役是要出钱买的,称之为“顶头银”、“顶首银”。地方州县的顶头银价格,在海瑞时代大约为吏房十两,户房、礼房、兵房、刑房、工房、承发房各五十两,而差役中的铺长、书手、皂隶、门子的顶首银则低于吏员,基本是根据岗位的肥缺程度而定。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。