吃的艺术 艺术着吃

“釉”之美

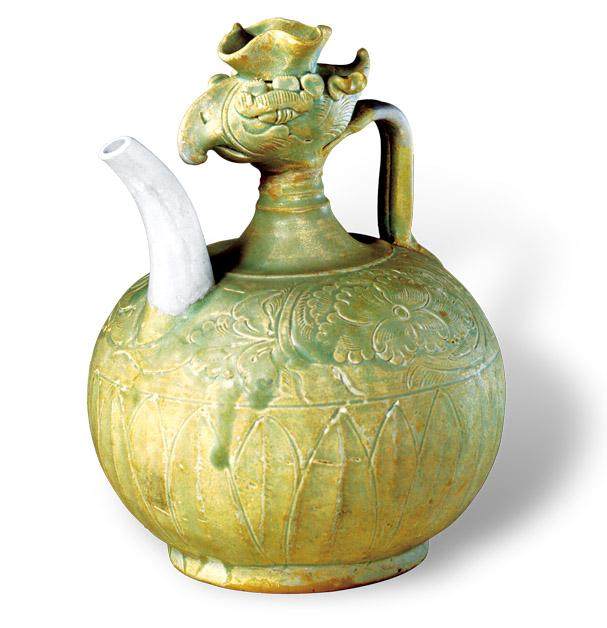

如果比较各种不同材质的饮食器,我们就会发现,瓷器才是饮食器的绝配。瓷器为何具有如此高的性价比?原因与釉有关。

古老的陶器自一诞生就是以炊、储、饮食器具的身份出现的。作为饮食器,陶器有天然的缺陷:质地疏松、容易破碎和渗漏,并且表面粗糙,不易清洗,于是改善陶器的种种缺陷成为工匠们努力的方向。过去在烧制过程中一些不经意的细节,终于被有心的陶工发现,成为变革的契机。

早在四五千年前的新石器时代晚期,陶工们就注意到,用一种特殊的“土”烧出来的陶器,颜色洁白、质地细密。人们将这种与普通的陶土不同的土称作“瓷土”。最为有名的“瓷土”被称为高岭土,因为最早发现于江西景德镇以东的高岭村而得名。高岭土经1300度左右的高温烧制后,瓷质坚硬、细密、色泽白净光亮。有了这些洁白细密的优质原料后,细心的陶工们又发现,高温的窑炉经过长期使用后,窑的内壁表面会产生一层透明光亮的物质,这种物质表面光滑,水不能渗透,就像挂在窑壁上的汗珠一样闪闪发亮,所以被称为“窑汗”。而挂有“窑汗”的陶器看起来更加美观,手感更加光滑。陶工们受到很大的启发,他们开始琢磨“窑汗”出现的原因,并想方设法加以利用。于是,最早在商代发明的“釉”(即人工制作的“窑汗”),经过近千年窑炉的改进、高温烧制技术的提高,到东汉时期,成熟的青瓷终于在浙江一带出现。

汉字中的“釉”字,右边的“由”表示其含有油状的光泽,左边则采用了表示光彩的“采”字,非常形象地概括出釉的美丽质感。有了“釉”,瓷器便完成了它从陶器的蜕变。比起陶器,瓷器更适合做饮食器,因为它的胎骨更坚密,烧结温度高,器物施釉,渗水率极小,既符合卫生要求,又易于洗涤。于是从原始瓷时的与陶器平分秋色,到东汉晚期的几乎完全取代,瓷器实现了一个完美的转身。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。