最后的萨巴文

2008年8月末,我从成都出发,一路南下。翻越西南横断山的北段,走进大雪山主峰贡嘎山南麓,再从石棉沿着大渡河西去,在安顺场开始进入松林河谷,这里是藏彝走廊东缘中段的要津,古代丝绸之路的第一要隘。一路风尘颠簸后,我终于来到了石棉县西部崇山峻岭之中的蟹螺乡江坝村5组。这是一处有65户尔苏藏族人居住的村子,群山环卫,山绿如屏。居住在此的尔苏人至今还沿用清代的称谓,即称村为“堡”或“堡子”。堡子外,农人正在烟雨朦胧的田地中耕种劳作;堡子内,鸡群在巷道中自由漫步。

对于尔苏藏族这个称谓,绝大多数人会觉得陌生,甚至可能都是第一次听到,这个隐藏在深山中的族群,之于外界而言显得神秘莫测。

尔苏人旧称“西番”,人口约有两万,操尔苏语(藏缅语族羌语支)。他们主要分布在四川凉山彝族自治州的甘洛、越西、冕宁、木里,雅安地区的石棉、汉源,甘孜藏族自治州的九龙等县。在新中国成立后,许多尔苏人的户口和身份证上还使用“番族”的称谓。直到1982年全国第三次人口普查,经过有关学术单位的民族识别调查后才正式将他们划归藏族支系。但是,在生活习俗上,这是一支与藏族相去甚远的族群。

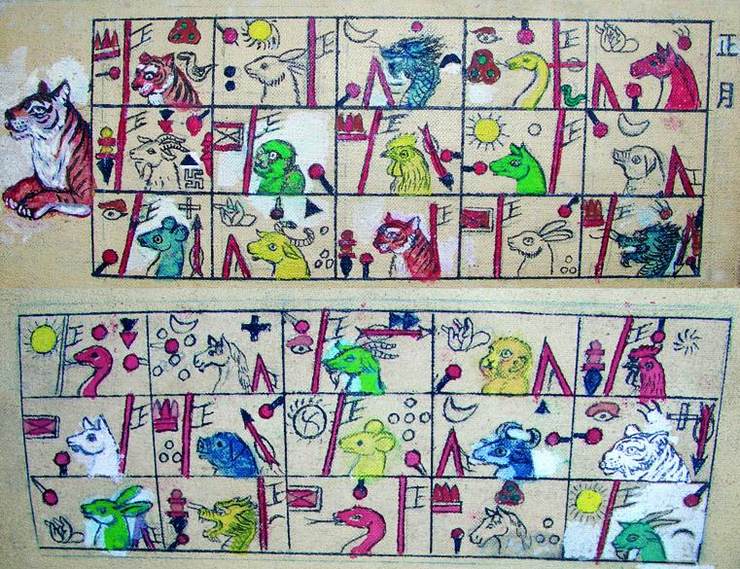

由于所居之地山川险要,长期与世隔绝,尔苏人现在的生产和生活、传统与信仰一直承继在亘古不变的祖先遗制中。比如尔苏人的新年,就有别于汉族。他们的年是在每年农历八月丰收之后,年的名字很特别,叫“还山鸡节”,这是当地尔苏藏族一年中唯一的民族节日,节日一般持续三天三夜,人们在这些日子里敬山神、祭祖先、庆丰收。祭祀典礼的一切仪式皆由尔苏人的巫师“萨巴”主持。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。