春游还是游春

标签: 文化符号

层峦滴翠的山石下绕着一湾碧水,幽兰在石脚盛开,近万株兰花傲寒怒放,人们时而聚精会神地领略花朵之美,时而指指点点地发出赞叹之声。位于东湖之畔的中科院武汉植物园,就这样迎来了第一个雪过天晴的早晨,游人比往常任何日子都多。

一场花展,怎么会吸引如此应接不暇的人流?这都与中国部分地区刚刚承受了500年一遇的骤雪侵袭有关,想必此刻的人们热望能早一点感受春天。经过一场酷寒,“春天”忽然显得格外珍贵起来,人们对春,竟有了特别深刻的企盼。

等到真正春回大地,又该开始一年一度的“春游”活动,但我想经过大自然的这番严酷洗礼,在人们心里,今年的“春游”该有不同的意味了吧。至少,我有了一些新的思考。

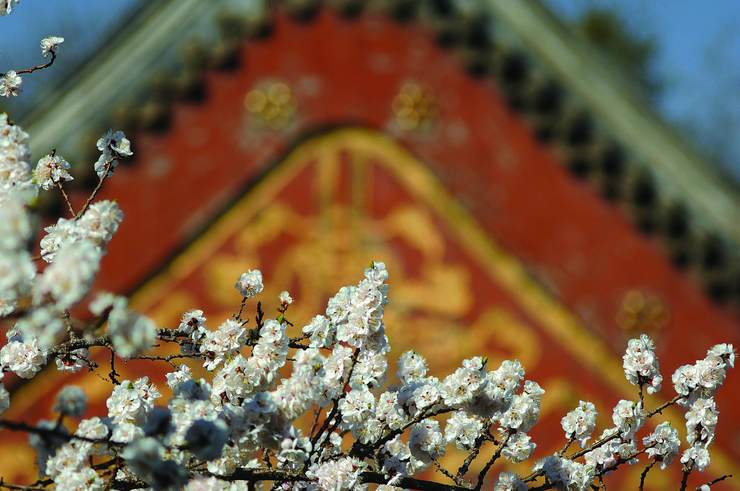

颐和园是北京最传统的春游胜地。每逢春天,玉带桥畔杨柳吐丝,百花含苞,游人如织。沿着湖边且眺且行,本是赏春踏青最好的行程,可惜来来往往穿梭的人群却总是脚步匆匆。

为什么是春游而不是游春?

如今的春游,我们能走得很远,比如乘上飞机可以走得比马可·波罗的东游之路还要长;但也可能只是一次呼朋唤友的普通野餐;还可能是公司组织的一次带薪旅行总之,当春天到来时,在人们的观念里,是总该出门游一游的。无论是否成行,春游似乎已是当今都市人集体默认的一种习惯。但令我奇怪的是,怎么去回想,春游、春游,几乎与旅游同意,而与“春”没有更多实质性的联系。或者说对于“春”游之春,我们不是视而不见就是看不真切。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。