远去的钢笔时代

关于书写的战役

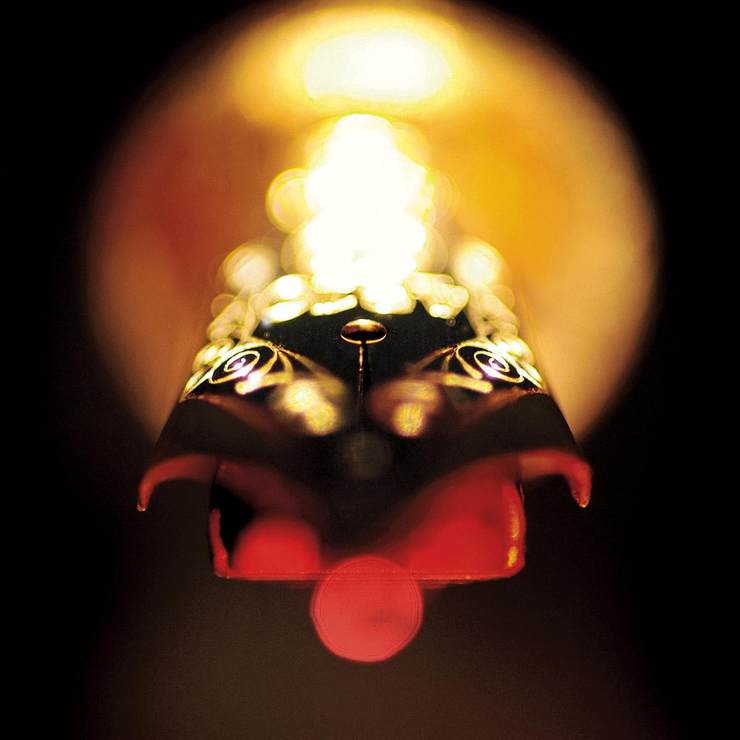

20世纪初,无数“时尚”的中国人尝试着身着洋服招摇过市,身上还必备两件“配饰”——怀表和钢笔。怀表代表着先进的科技,而钢笔则代表着先进的文化。

文化本无先进与落后的差别,但在当时的社会境况之下,所谓“先进”在一定程度上即是更快捷、更便利的工业社会的代名词。钢笔可以蓄储一定的墨汁,小小一支揣在怀里,走到哪里随时都可以用,与传统的毛笔相比,这可是再“先进”不过的了。于是,无论军阀官僚,还是文坛巨擘,抑或富商巨贾,只要经济条件允许,势必要备上几支这样的“奢侈品”,既有炫富的功效——钢笔在当时可是价格不菲,又能显示出自己的学识修养——钢笔作为书写工具的文化效应在此处被无限放大,同时,也是最重要的,即正告世人——我已经吸收了世界上的“先进文化”。

1935年,列强觊觎中的旧中国正在大张旗鼓地推销国货,以期借此激发国人的爱国热情,从而团结力量、抵御外强——这“外强”当然也包括从西洋传来的各式各样的生活用品。对于不响应号召而继续推崇洋货的,国人往往嗤之以鼻,甚至上纲上线地大加批判,诸如当时的学生群体就很受训斥,因为他们在课堂上不使用中国的毛笔,却多用西洋的钢笔。为此,鲁迅先生专门撰文《论毛笔之类》,以笔名黄棘发表于《太白》半月刊:

洋笔墨的用不用,要看我们的闲不闲。我自己是先在私塾里用毛笔,后在学校里用钢笔,后来回到乡下又用毛笔的人,却以为假如我们能够悠悠然,洋洋焉,拂砚伸纸,磨墨挥毫的话,那么,羊毫和松烟当然也很不坏。不过事情要做得快,字要写得多,可就不成功了,这就是说,它敌不过钢笔和墨水。譬如在学校里抄讲义罢,即使改用墨盒,省去临时磨墨之烦,但不久,墨汁也会把毛笔胶住……况且毛笔尖触纸的多少,就是字的粗细,是全靠手腕作主的,因此也容易疲劳,越写越慢。闲人不要紧,一忙,就觉得无论如何,总是墨水和钢笔便当了。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。