瓷之色

烈火慢熬的大地原色

标签: 文化遗产

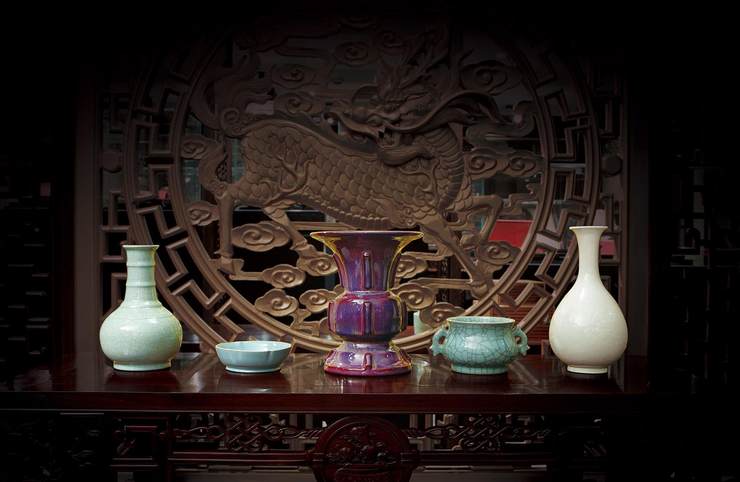

案几上,官窑、汝窑、钧窑、哥窑、定窑的瓷器依次排开,青的、蓝的、紫的、白的,雅致而不失美丽,是今人复原的古人风雅。瓷器因表面釉中含有不同金属元素,而造就了美轮美奂的瓷器釉色。

多年以后,我总能想起那个在景德镇徜徉的下午,瓷器铺天盖地的市场里,眼花缭乱的色彩使我彻底迷失了——水灵的青,莹洁的白,沉着的黑,绚烂的红......我急切地打听它们的由来,去不同的窑厂一探究竟,结果却令人大失所望。窑厂的师傅们大多指着储料间一袋袋的化学粉末,告诉我,这就是瓷器釉色的秘密所在。莫非,那天然的瓷之色,只能在存世的文物上找寻?

曾在马未都的《瓷之色》中看过这样一段话:“今天面对众多颜色的陶瓷,我们很容易忽视古代工匠与文人最初的愿望,那些处于本能的愿望,实际上包含了文学、美学、哲学等诸多含义。”于是,我更想去探寻每一种釉色背后那尘封的愿望。今年初冬的一天,我接到河南文物局陈彦堂老师的电话,提及一位叫朱文立的老先生,说他与一种瓷器的釉色纠缠了一生。不期而遇的线索,换来了一张前往河南汝州的火车票,开启了这趟寻访瓷之美色的旅程。

是那阵风,送来了一抹天青

朱文立爬上山岗,走上一条他再熟悉不过的山径,向我娓娓道来:“20多年来,我独自带上干粮踏遍了汝州和邻近县市的古窑址发掘地点,曾两次被毒辣的烈日晒昏在山岗上。我算过,为了找到合适的矿物釉料,在1982到1987年间,大概在山区徒步来回了5000多公里,背下山的釉料石块约150吨,前后调配试烧了328个釉方,烧窑1500多次,因失败而砸碎的残瓷碎片约50吨。”

我很吃惊,要知道这组数据统计的,只是他数十年追寻生涯中的短短5年。那么,是什么颜色令他如此魂牵梦绕,并为之痴狂一生呢?答案是:雨过天青。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。