大唐之“行”

唐代“交规”是如何诞生的?

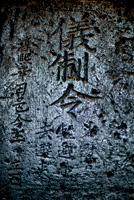

1992年,内蒙古赤峰市巴林右旗博物馆文物工作人员在该旗沙布台苏木地区发现一通珍贵的古代石碑。该碑碑体为粉白色花岗岩,高110厘米,宽56厘米,厚11厘米,表面粗糙但碑正面汉字清晰完整。上方刻着“仪制令”三字,碑身刻有“贱避贵、少避老、轻避重、去避来”。据考古人员考证,此碑文来源于《唐令》中的《仪制令》,是唐代创制的交通规则。

唐代是我国封建社会法律制度十分完备的时期,分别有律、令、格、式4种法律形式。“律”是国家的基本法典,具有绝对的权威性和相对的稳定性,它集刑事、民事、军事、行政、诉讼等内容为一体;“令”是“律”的补充,是关于国家体制及其基本制度的法规,主要规范国家政权的组织形式、运行程序和制度;“格”是国家机关各部门及百官日常办事的细则,也是皇帝有关诏令的删辑;“式”则是国家机关的公文程式和行政活动的细则。

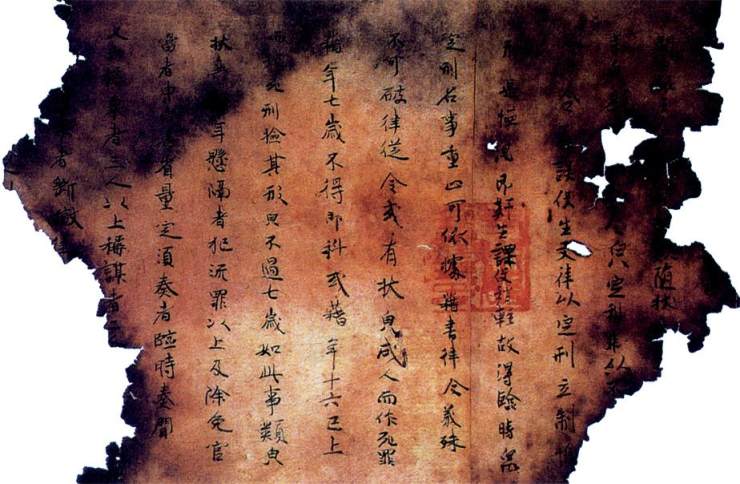

唐令已经佚失,但日本学者仁井田和池田温等人根据现存的古代文献对唐令的部分条文进行了复原,分别于1933年和1997年出版了《唐令拾遗》和《唐令拾遗补》,弥补了这方面研究的缺陷。在《唐令拾遗》中,关于《仪制令》的规定是这样的:“道路街巷,贱避贵,少避长,轻避重,去避来,宜令三京、诸道州府各遍下县镇,准旧仪制于道路分明刻碑,于要会坊门及诸桥柱,晓示路人,委本界所由官司共加巡察。有违犯者,科违敕之罪。”“贱避贵”,即平民百姓遇到达官贵人时,要立即让路。“少避长”,就是年轻人要礼让长者。会车时,空车礼让重载车辆,即所谓“轻避重”。出去的车要礼让进来的车,即“去避来”。朝廷命令将这四句规则刻碑立于道路旁,并设专人察巡,如有违规者,将会依法治罪。这一系列规则,突出一个“避”字。避者,让也。安全礼让,这也颇为符合当今的交通科学管理宗旨。《仪制令》可谓是我国最早关于交通管理方面的规则。

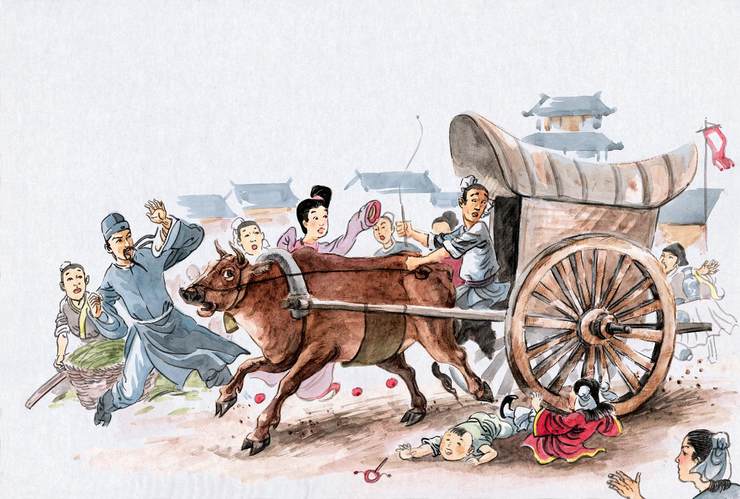

一千多年以前,契丹游牧民族在今内蒙古赤峰建立辽朝,他们向唐朝文化学习,也在草原交通要道上立下交通规则石碑。遥想盛唐年间,连草原上的契丹都为“交规”立了碑,繁华得一塌糊涂的长安会有怎样的交通规则?让我们先从一起交通事故说起。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。