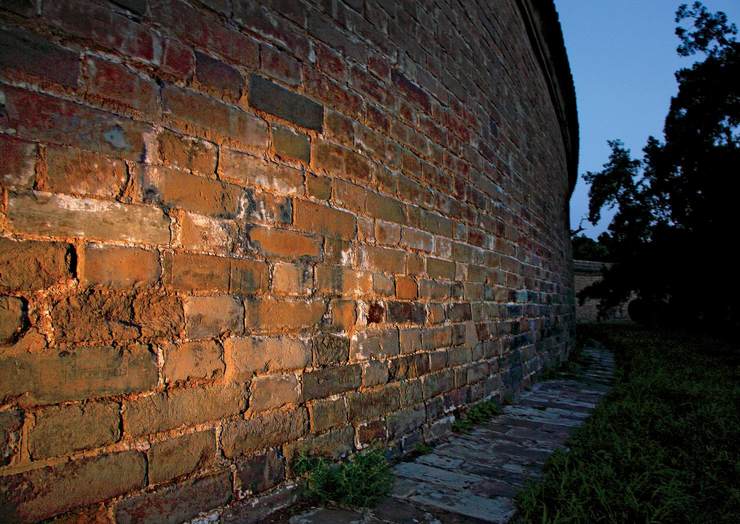

临清贡砖

大运河流出的传奇

为什么是临清

运河改变了临清,临清砖又建造了北京,为何在众多的运河城市中,偏偏是临清有这样的殊荣?我翻看地图,直奔山东而去,只见临清正处在河北、河南、山东三省交汇处,而那条从杭州流向北京的大运河,正好从南向北穿过聊城、临清,流经临清境内竟长达百余公里。于是一个小小的临清城在明清时期,凭借着京杭运河400年的漕运码头和货物集散地的地位,一跃成为和苏州、杭州、张秋齐名的四大商埠(俗话说,南有苏杭,北有临张)之一。尤其是明嘉靖年间到清乾隆初年,临清“帆船如林,百货山积,……绵亘数十里,市肆栉比”。此时的临清州界超过15公里,人口达100多万,在北方城市中仅次于天津。

临清籍学者季羡林这样描述家乡当年盛况:“文人学子、达官贵人、贩夫走卒、赶考举子,只要从南方进京,几乎无不通过临清。遥想当年舟舶星聚,帆影云展;市尘扑地,歌吹沸天;车水马龙,商贾联翩。景象何等繁华动人!”给临清已然繁华的景象里再添一笔的,就是临清贡砖。

临清贡砖最初在全国并不是独占鳌头。永乐元年(1403),明成祖朱棣攻下旧都南京以后,准备营建新的都城北京,下令向全国征派建筑材料。当时政府在北京设立琉璃厂(现在的琉璃厂街是其遗存)烧制琉璃瓦,在“山东河南并直隶河间诸府俱建窑烧砖” 。

然而,嘉靖九年(1530),政府突然停止了河南并直隶河间诸府的砖窑生产,独在临清开窑招商。为什么临清会受到如此青睐?除了便捷的运河水路交通这一优势外,临清贡砖的品质也是重要的因素。山东聊城大学王云教授对临清贡砖很有研究,她说:“与河南相比,临清遍布的‘莲花土’非常适合烧砖。这里属黄河冲积平原,每次黄河泛滥时,总会留下一层细沙土,覆盖在当地的粘性土壤上,久而久之,就形成了一层沙土一层粘土的叠状结构,沙土色浅白,粘土色赤褐,层层相叠,如莲瓣一样均匀清晰,因此被当地人称为‘莲花土’。制砖坯前取土的时候,有经验的工人一定会从上往下取到底,让各种土充分混合在一起,这样和泥抟坯才有角有棱、不易变形,烧出来的砖自然质量很高。”

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。