趣话清帝御匾

标签: 秘档

《清野史大观》记载了这样一则趣事:乾隆年间,权臣和大兴土木扩建豪宅,在庭院竹篁深处建了凉亭一座,尚未题亭额,思量着要请哪个名人来题个字。那时朝廷上下最有名的当属大名士纪晓岚。别看这个“纪大烟袋”说话结巴、相貌古怪又高度近视,但学问十分了得,还是《四库全书》总纂、士流的领袖,所以坊间都认他题写的字。听和亲自来求字,纪晓岚便爽然答应,欣然题了“竹苞”二字。字写得没挑,词也雅,不仅应了亭子四周的竹林景色,而且还有出处——来源于两千多年前的《诗经·小雅·斯干》“如竹苞矣,如权茂矣”之句,人们常以“竹苞松茂”形容家族兴旺,像谁家新府落成都可以用这个祝语。因此,和大人见到老纪为自己题的字自然就很高兴,于是便命人挂额上亭,每每向人炫耀。不久之后,乾隆皇帝光临和府,走到亭前,见到那题字,便拈髯轻笑,和不明就里。乾隆笑着说:“你被纪大烟袋捉弄了,他是在骂你们全家个个草包呢!”从此和大人对纪晓岚恨得入骨。

用匾额调侃人这等雅事,也就纪晓岚这等大雅之人才做得出,不过这从另一个侧面,也反映了清代匾额艺术的发达。

五花八门的御匾

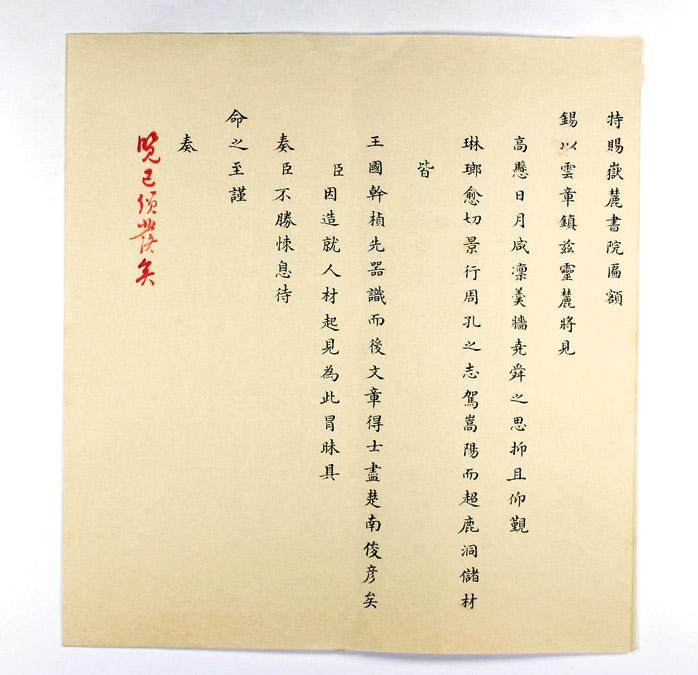

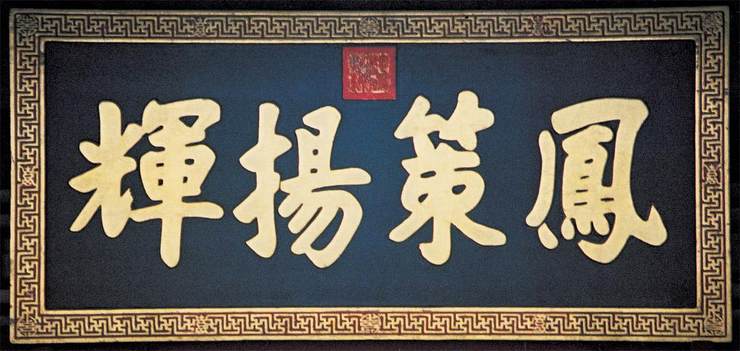

清代御匾一般分为两大种。一是宫中用匾,主要为紫禁城中及各处皇家宫苑(包括行宫、陵寝等)的宫殿门楼匾牌等馆室名匾,及室内挂的各种装饰性的词匾;第二种是赐匾,即皇帝赐给下属的礼品性匾额,包括御赐朝鲜、琉球等国王匾;当然,更多的则是赐给各地城工、庙宇、书院等建筑的名匾及词匾,还有赐给个人的斋馆名匾及词匾等。不过,无论宫匾还是赐匾,都要按请匾手续来办。如果是宫匾,就由内务府总管上奏;而地方请匾则由地方最高长官,通常是总督或巡抚大人上奏请匾。请御匾是个很严肃的事情,理由要充分,比如哪儿一新的建筑落成了,哪个官员立功了,地方上哪个老人活过了一百岁、“五世同堂”、“亲见七代”啦,也可请御匾。但是,在请匾奏折中一定要附带注明请匾内容、数量和尺寸。清宫《上谕档》记载:嘉庆十年(1805)十月,西宁办事大臣玉定奏报奏慧觉寺扎木穆扬呼图克图为祝皇帝万寿(生日)捐资建造佛塔,请求赐御匾。但玉宁没有将佛塔的规模与尺寸详报,也没提到所请匾额的尺寸,嘉庆很生气,叫军机处传谕玉宁,警告后要求他将佛塔的各种数据包括所请匾额的尺寸重新报一次。

清帝大规模开始写匾是从康熙开始。从宫中杂档记载来看,他一生中仅给五台山各寺庙就写过46块匾。相比之下,雍正就更了不得了。清宫中有这么一份档案,记载雍正做了皇帝后,下令各地将他做亲王时所写的匾都收回宫中,好家伙,一共收回了458块匾。所送的对象,上至国舅、大臣,下至吏目、贡生。不过,清代皇帝中赐御匾最多的则属乾隆皇帝,这和他在位时间长,加之性格上好大喜功不无关系。而到了嘉庆、道光时期,由于大清国运开始走下坡路,皇帝们并不热衷于书法,字也写得比较差劲,即使是在今天看来,宫中现藏的这两位皇帝朱批御笔,的确称得上是拙陋。这种衰败现象在咸丰时期得到了扭转,别看咸丰帝虽然脚有些蹁瘸、脸有些麻,但他的字却拿得出手,因此御笔匾额写得不少,他在位共11年,写了660块匾,而他的父亲道光皇帝在位30年只写了437块。到了同治、光绪年间,皇帝御匾又开始时髦起来。但这里有个隐情,同治、光绪做皇帝时候还很小,字都认不全,更别说写匾了。至于慈禧,也是个好赐匾的人,她的字是后来练出来的,觉得拿得出手时,才亲自上手写。也就是说,这些孤儿寡母的御匾,大都是由南书房的翰林、上书房的文学行走们代笔。不只是匾额,其他御笔作品,也都由这些词臣代笔。从光绪年间的一份档案上看,南书房、上书房一次就代笔写得颐和园乐寿堂、宜艺馆、文德楼、对鸥坊等处御匾、对联136块。由于代笔辛苦,光绪还下旨各赏给词臣卷袍褂料及普洱茶等。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。