平顺斗拱:太行深处的唐风宋韵

如鸟斯革,如斯飞

八百年前的北宋末期,出现了一本中国古代建筑的杰作《营造法式》。书中明细了建筑行业分工、提高了规模化水平,系统性地总结了建筑的发展历程和经验。其中,一个名为“斗拱”的建筑结构被赋予了极其重要的地位——不仅体现在建筑的功能上,而且还体现在整体的审美上。

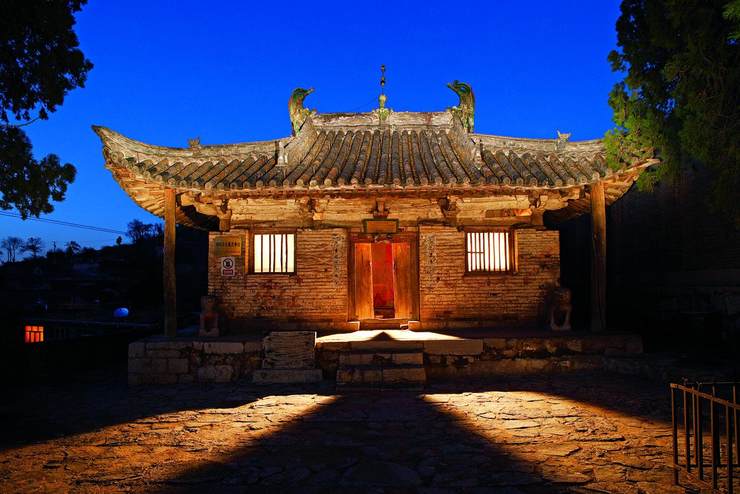

斗拱,按照字面意思的拆解是“斗”和“拱”,虽是不同的建筑构件,但却一起组成了中国古建筑最富特征的部分。它们下接柱身,上承屋檐,以其独特的杠杆结构支持着中国古建特有的大屋顶形态——将屋檐平缓深远地往外延展,形成“如鸟斯革,如(huī)斯飞”的美感——看这些华美的屋檐,多像鸟儿展翅欲飞啊!

事实上,斗拱的产生远在宋代之前。两千多年前战国时代采桑猎壶上的建筑花纹图案,以及汉代墓阙、壁画上,都可以看到早期斗拱的影子。而其作为真正的建筑构件发展成熟,则要迟至华丽的唐代,也正是在这一时期,斗拱的作用得到无以复加的强调,几乎成为中国 传统木结构建筑的象征。

然而,在谈到唐宋的时代气质是如何优雅舒展时,我们却缺乏具体形象的感受。唐长安城早就灰飞烟灭;宋代汴梁也已经被好几十层黄河泥沙埋到了地下。唐宋时期全国其他着名建筑如洛阳明堂,扬州大明寺,幽州悯忠寺,江洲滕王阁,也随着战乱而不见踪影。上世纪初,日本学者曾断言:中国本土已不存在任何唐及其以前木结构建筑物,要看大唐风韵,必去京都奈良。此话被古建筑学家梁思成的考察所击破。据统计,全国元代及以前的古建筑有70%在山西,在山西的这些建筑,又有70%在晋东南,而在晋东南的平顺,则拥有全国仅存的四座唐代木构中的一座,仅存的四座五代木构建筑中的两座,这不能不说是一个奇迹。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。