(多伦路8)公啡咖啡馆

以革命为时髦的文学

革命咖啡店”

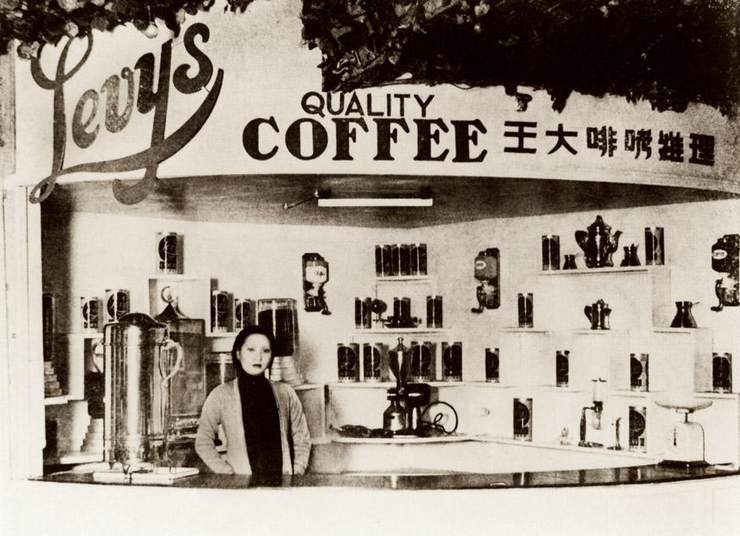

把“革命”与“咖啡”拉扯在一起,多少有点匪夷所思,毕竟革命的狂飙突进、血雨腥风与咖啡馆的优雅闲适、浪漫情调难以兼容。然而,租界文化笼罩下的上海,革命与咖啡却能够奇异地组合在一起。坐落于多伦路的公啡咖啡馆,就被鲁迅戏称为“革命咖啡店”。

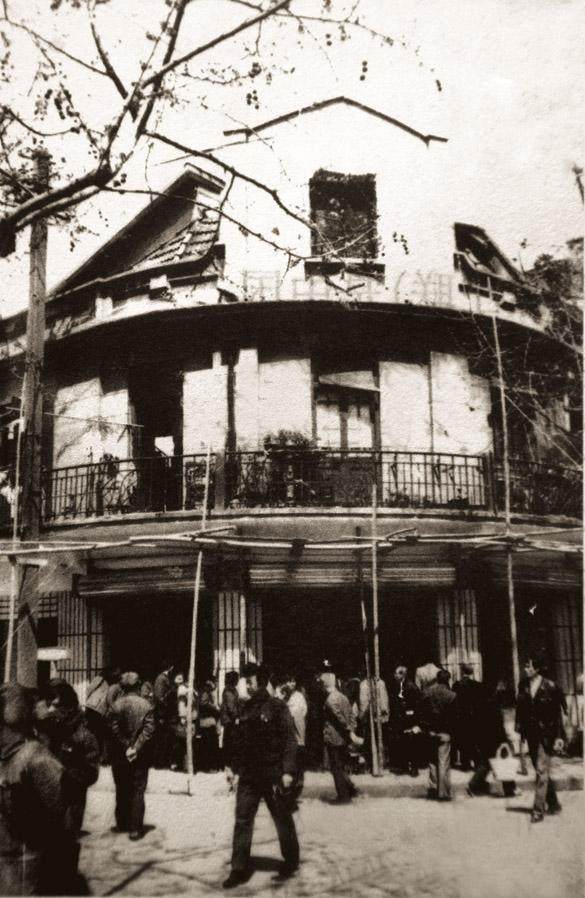

关于公啡咖啡馆的样子,以上海的咖啡馆为创作背景的田汉独幕剧《咖啡店之一夜》或许可以给人提供想象:一个两层楼的精致小店,楼下正面的墙上镶嵌着整块的大玻璃镜,镜子前的柜子上放着咖啡暖罐、牛奶暖罐、杯盘什么的,左边是一个大花瓶,右边则有布帘隔开了通往内室和厨房的路……墙壁粉刷成绿色,屋里适当的地方摆着菊花,在瓦斯灯下黄白争艳。在鲁迅的眼中,公啡咖啡馆 “洋楼高耸,前临阔街,门口是晶光闪灼的玻璃招牌,楼上是‘我们今日文艺界上的名人’,或则高谈,或则沉思,面前是一大杯热气蒸腾的无产阶级咖啡,远处是许许多多‘龌龊的农工大众’,他们喝着,想着,谈着,指导着,获得着”。

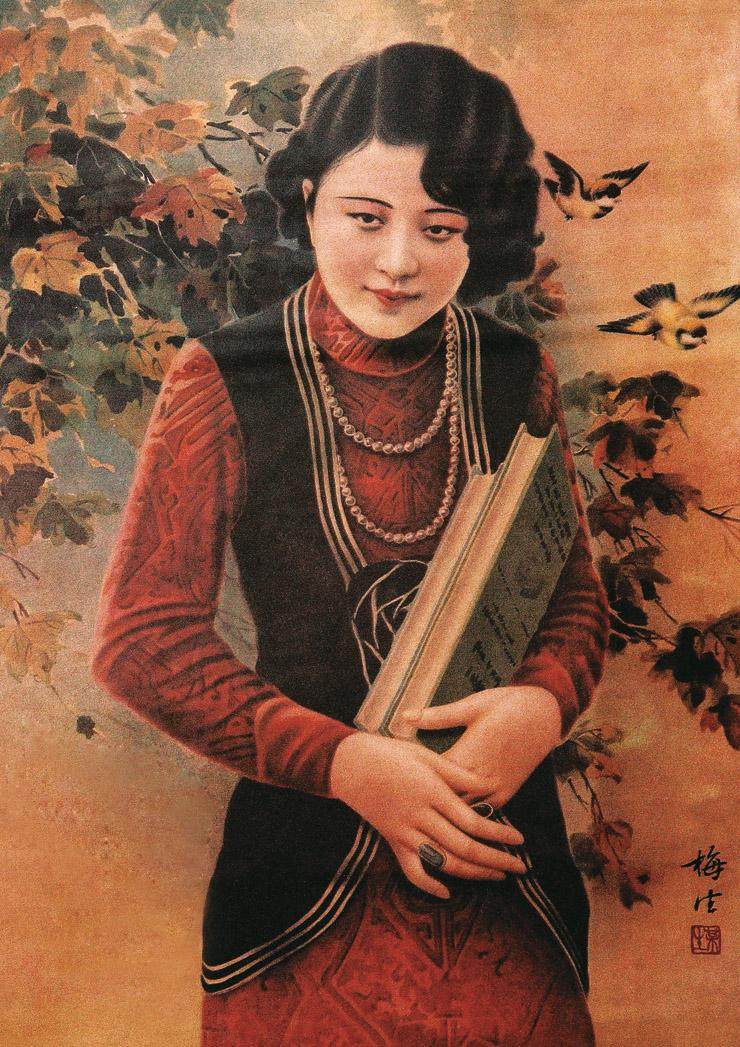

多伦路是有历史的。几年前,我手持地图,穿行于上海的大街弄堂,寻访租界的建筑遗迹时,也拜访了多伦路。抬头一望,一座欧式风格的街门矗立在街口,门上凸出的“多伦路文化名人街”灰暗的字体,在阳光的照射下,折射出怀旧的洋场情调。走进街门,漫步在大理石铺就的街面上,满目爬满青藤的小洋楼,街上飘散着上世纪30年代的老歌。在店铺里,月份牌上的女郎风情万种地顾盼着,留声机静静地留在柜台上,一台老式电话下压着许多旧杂志、旧海报……这一切,都散发着陈旧而鲜活的洋场气息。

在多伦路,有国民党政要孔祥熙、白崇禧和汤恩伯的三座公馆,也有中华艺术大学故址和中华艺术剧社故址。多伦路还是“左联”活动的大本营。1930年3月2日,中国左翼作家联盟成立大会在中华艺术大学召开。左翼作家鲁迅、郭沫若、茅盾、叶圣陶、冯雪峰、丁玲曾在多伦路一带寓居,夏衍、田汉、瞿秋白、周扬、柔石、潘汉年、孟超、叶灵凤等左翼作家也在这条街上留下了自己的身影。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。