(常德路195)公寓楼

中产阶级的”燕尾服“

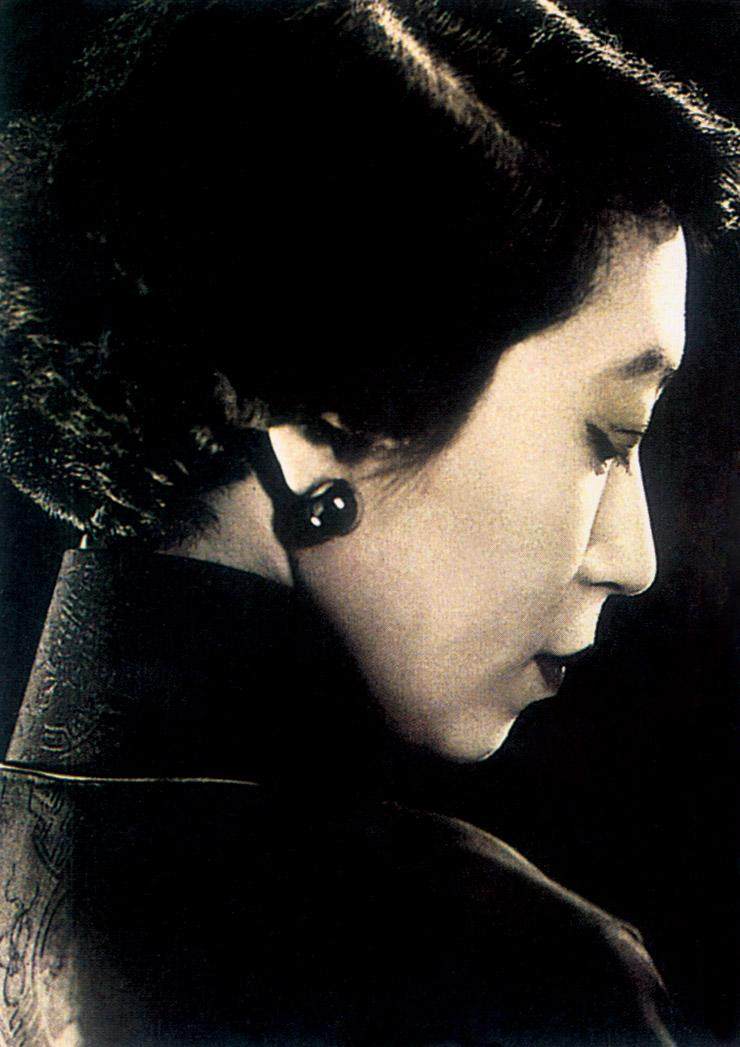

张爱玲一直被种种光环与梦幻所围绕,要想了解她的生活原貌,当年她住的爱丁堡公寓(图2)会提供一个很好的窗口。

图2

占领文明生活的制高点

公寓是最合理想的逃世的地方。厌倦了大都会的人们往往记挂着和平幽静的乡村,心心念念盼望着有一天能够告老归田,养蜂种菜,享点清福。殊不知在乡下多买半斤腊肉便要引起许多闲言闲语,而在公寓房子的最上层你就是站在窗前换衣服也不妨事!”

说这话的是住上海公寓楼的张爱玲。住惯了公寓楼的人,对公寓楼的好处——私密性深有体会,虽然热水管会经常发脾气、电门铃会被人撬掉钢板。

与传统民居迥然相异的上海公寓楼不是一天建成的。以前中国人造房子,大多是自用,因此都是独门独户的式样,许多户慢慢聚集,一片居住区就形成了,依各家的家底不同,房屋规模的随意性也很强。而各户独立,却又共居一楼的公寓楼,其出现缘自一段特定的历史。

“租界”的意味本是华洋划界分居,避免矛盾,然而爆发小刀会事件后,华人区充满危险,许多有钱的难民大量涌入了租界。对租界管理者而言,“划界”初衷被破坏,因此曾想拒绝中国难民。然而富有戏剧性的是,在一个英国商人的点拨下,难民的涌入变成了好事——可以建大量房屋租给中国难民,从而实现租界中的土地价值。允许各种华人进入租界,虽然来自商人的利益驱动,但不可否认的是,这是一个有历史价值的建议,在这个建议下,不但种族隔离在中国终结,并且中国城市居民的居住形式开始有了现代雏形。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。