拷问真假红山玉

标签: 发明与技术

靠经验摸出来的独门功夫

对古玉鉴别最有发言权的,当数故宫博物院研究馆员杨伯达先生与周南泉先生。杨伯达是1956年调入故宫博物院的,周南泉也于1972年进入故宫开始与玉打起交道,几十年来,他们参与鉴定、整理了不计其数的各时代古玉,多年积累起来的宝贵经验使他们成了古玉方面的活辞典。甚至在民间,收藏者还有这样的传说:包在被子里的玉块,他们只要上手一摸,就能马上说出其年代、品质、背后的故事。

在真假判断上,经验同样丰富的收藏家柏岳先生很强调“神韵”,认为红山玉真品是一眼看去就能令人心动的,新仿品虽可以乱真,但只能做到形似,却仿不出红山古玉的独特神韵。这“神韵”一说,大约指的是“历史感”。但是古玉的作假在宋代就开始有了。这种真假较量很多时候不是魔高一尺、道高一丈那么简单。上千年来,以清朝皇帝乾隆为首,走了眼、着了道的大收藏家数不胜数,而这些自宋以来的赝品搀杂在今天所见的玉件中,一千年的风霜与六千年的尘埃之间的区别,有时候就连“大家”都看不太准。

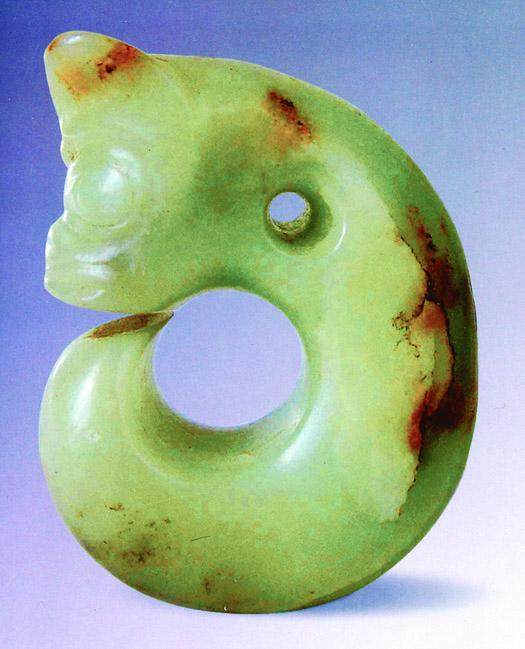

我们一度以为,红山玉与夏、商、周三代以降的中原玉传统是有断层的,在上世纪70年代红山玉被大规模考古发现以前,中原不知有红山,也就不会仿制红山玉。所以在红山玉的鉴别方面,有一个捷径就是非古即今、非真即假,不像商周青铜器那样会遭遇宋人赝品。而新近的考古发现却严肃地否定了我们的推断。在2005年发掘的陕西省韩城市梁带村两周墓葬的第26号墓中,就出土了一件距今5000年的典型的红山玉猪龙,它是我国目前发现出土地点最为偏南的大型玉猪龙。这说明早在两周时候,红山玉的形制就已经影响到了陕西地区。据此,我们不能排除之后的中原地区对这种玉器的学习和仿制,所以此前认定的“古人不会仿红山”就没有了依据。在新的证据面前,对红山古玉的收藏更要慎而又慎了。

在古玉真伪的鉴别上,专家们主要是从形制、文饰、琢工和玉质这四个方面来着手。而针对红山玉,周南泉先生依靠多年的摸索,提出从玉料、沁色、制作工艺等几方面来辨别真假。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。