科学、爱情及李约瑟难题

文章出自:中华遗产 2011年第01期

标签: 风云人物

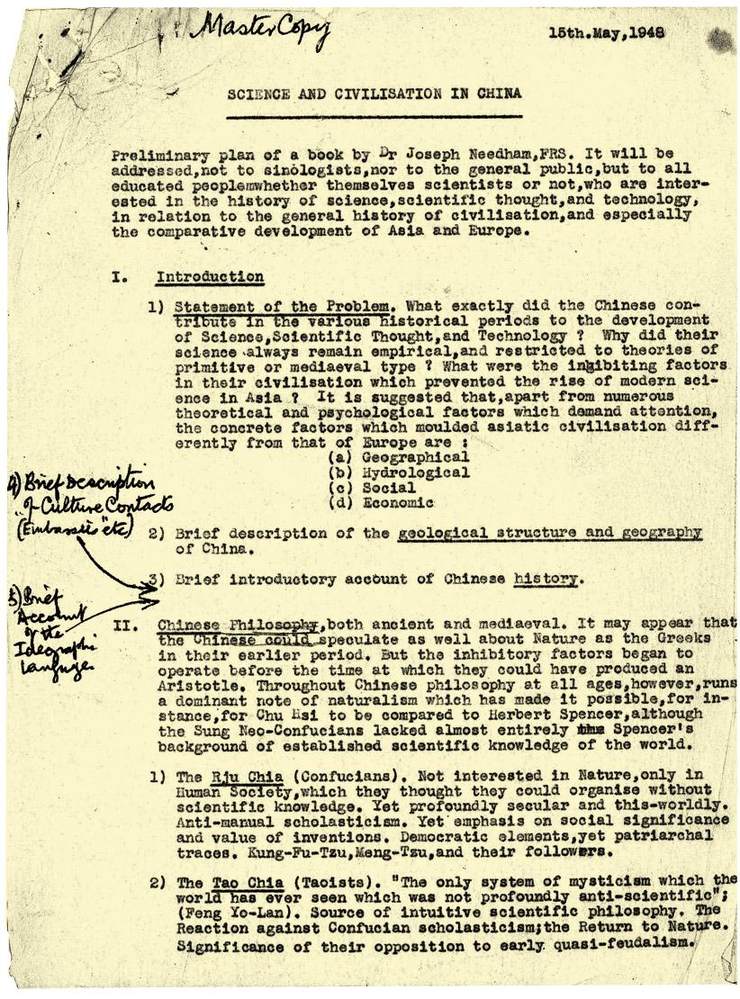

随着科学史学科的发展,我们在半个世纪之后重新看待着名的李约瑟难题,就会发现,这个问题其实根本不成立。

事实上,东西方在科学技术研究、应用和发展上,走的是两条路,不存在谁领先谁、谁又落后谁这样的问题。所谓中国科技在很长时间里“世界领先”的图景,大概是很长时间以来,激励众多中国学者热衷于解答这个问题的潜动力。而当代科学史学者刘兵教授认为,我们一直忽视了,这个问题虽然表面上看是要强调中国的重要意义,在深层意识中却是一种变形的西方中心论。

李约瑟在提出这个问题时,是以西方科学为准绳的:在这个标准下,中国科技一度“领先”,后来又“落后”。实际上,古代中国人发明的技术是在中国自己的文化根基上形成的,有着自己的文化特色,而“science”,则是孕育于古希腊、在西方思维范式基础上发展而成的,17世纪以后,它随着西方人在军事和文化上的扩张而横扫全世界,逐渐成为一元文化的主宰。这就是李约瑟提出他的疑问的思想背景。而这样的观念也影响到李约瑟中国科学史研究的方式。比如,他的巨着《中国科学技术史》,正是将中国古代“科学技术”的各个分支通过有些牵强的变形,对应于近代西方科学的各学科。西方学者白馥兰(F. Bray)就指出,这样可以让李约瑟辨识出近代科学与技术的中国祖先或者说先驱,但代价却是使其脱离了它们的文化和历史语境。

当然,李约瑟用他的后半生兢兢业业做研究,使得中国科学史为更多的西方人所了解,这确实是李约瑟最大的贡献,对此,我们应该充分承认。他在位于生物化学研究巅峰时期做出巨大转向,其动力究竟在哪里?李约瑟的“官方说法”是希望对“李约瑟问题”做出回答。不过,随着诸多史料的渐趋明朗和研究的深入,一位英国学者明确了他的观点:这个伟大的动力乃是漂亮的中国女子鲁桂珍。“如果不把它作为唯一的解释的话,也是人们理解李约瑟的一种方式,甚至是更人性的方式。”刘兵教授说。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。