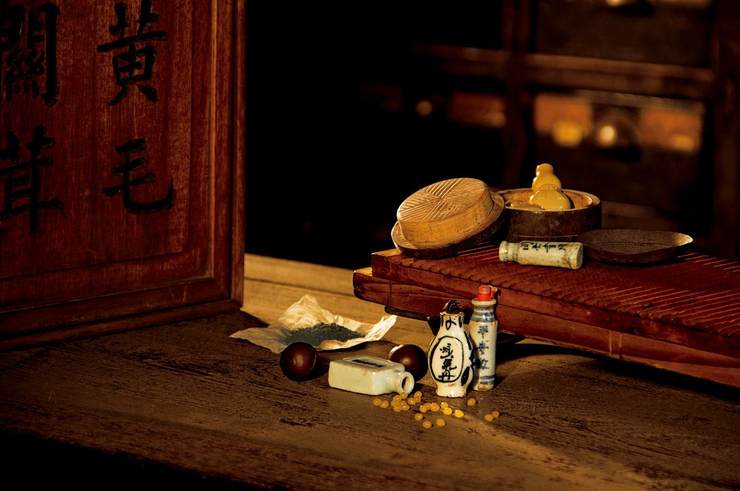

膏、丸、散剂

异之其形,同之其神

类似今日储备常用药品的家庭药箱,在旧时人家,也多是有的。只是打开来,看到的可不是如今的药水、药片,而是麻布上的膏药、葫芦里的丸和纸包里的散。彼时的行走四方的走方郎中,街头设摊的江湖术士,随身携带的、吆喝叫卖的大力丸、狗皮膏、金创药,也多是膏、丸、散剂。和中医施治广泛应用的汤剂一样,膏、丸、散剂也是中药的主要剂型。这些剂型有着易于携带、方便存贮、简单易服用的特点,比起“去大病用之”的汤剂来,在百姓日常生活中的应用,反而显得更广泛些。

中医所谓的剂型,就是指方剂组成以后,根据病情与药物的特点制成一定的形态。从天然的药材到成型的各类成品药的变化过程,不仅仅只是外观的转变,其中融入了制药者娴熟的技艺与耐心细致的态度,更重要的是蕴含着中医药天人合一、健康安全的理念。

膏剂——熬制之纯

膏,顾名思义,就是粘稠之物。明朝内府大御医龚廷贤在《寿世保元》中解释说“膏者,胶也”,非常形象地表现了膏剂的形态。在民间俚语里,常用“狗皮膏药”来形容某人难缠,取其易贴难取之意,由此可见正宗膏药的黏性之大。当然这仅仅是指膏剂的一个用途——外敷。除此之外,内服的膏剂也非常普遍,如至今仍在普遍使用的川贝枇杷膏等。无论是外敷还是内服,黏稠,是膏剂最明显的特点。这种黏稠,并不是方剂中的药物本身具有的,而是药工长时间精心熬制、调配的结果。

膏剂在熬制之初,与汤剂近似,故也可以将其视为提纯后的汤剂精华。熬制膏剂的过程往往十分漫长,工序又格外繁杂,但只有这样才能最终尽得其药效。曾有位老中医这样回顾自己熬膏的经历:“要制出好膏药,从选料到熬制,道道讲求,有时为了熬出好膏药,不知废了多少熟料,不知道烧伤过多少次,也不知熬破了多少个锅。”可见,熬制的过程,也是对制药者本身的一种磨炼。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。