月华秋水夜闻歌

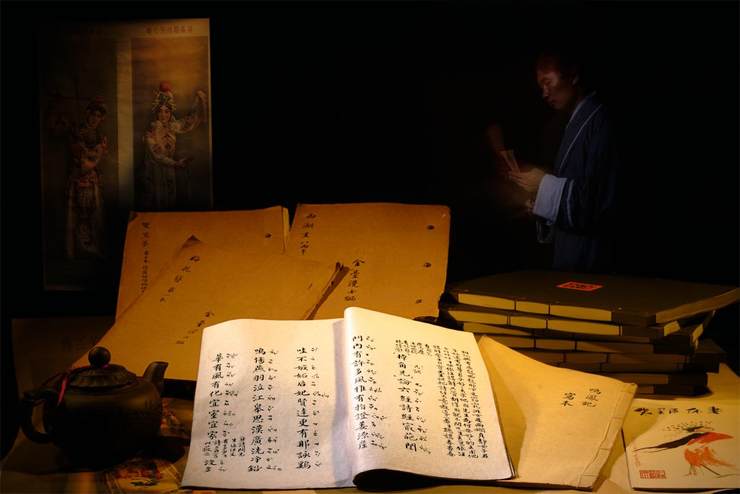

前几年,写过《张家旧事》、《最后的闺秀》的张允和先生曾在语文出版社出版过一本《昆曲日记》,当时只印了1000册,现在已经很难找到了。这是一本体裁很特别的书,与其说是日记,不如说是一部记录北京昆曲研习社的历史。

北京昆曲研习社成立于1956年,是俞平伯先生与几位致力于昆曲研究的同好发起的,但在两度兴废的几十年间,真正主持社务活动的却是几位出身名门的家庭妇女,如张允和、周铨庵、袁敏宣、许宝等。她们以传承昆曲艺术为己任,潜心研究,践习红毹,交流曲人,薪火相传,应该说在昆曲发展的历史上做出了不可磨灭的贡献。

《昆曲日记》附有“曲人名录”,收录了现代昆曲爱好者、与昆曲研习社交谊深厚的专业前辈、演员近二百人。细读这份名录,我发现在这二百多人中,除了部分专业人士外,占大多数的则是许多大家熟悉的文化界长者。因为家庭和各方面的关系,甚至在后来的工作中,我对他们都是十分熟悉的。例如傅惜华、张伯驹、郑振铎、俞平伯、华粹深、叶仰曦、许宝驹姊妹昆仲、叶圣陶及至善至美父子、徐凌云、唐兰、谭其骧、吴晓铃、胡厚宣、吴世昌、倪征、张谷若、朱德熙、周有光、朱家、吴小如等等,都名列其间。虽然他们各有不同的学术成就,如文学、史学、考古、法律、语言文字,都可谓是一界的泰斗,但对昆曲却都有着很深的修养,且热衷于昆曲的传习活动。我至今仍记得1959年在文联礼堂(今商务印书馆)多次观看他们彩排和演出的旧事。彼时十一二岁的我刚刚开始看昆曲,只是记得礼堂内很热闹,演出前大家彼此寒喧,好像整个礼堂的人都相互认识。几次前往,看了他们演出的《闹学》、《惊梦》、《痴梦》、《絮阁》、《寄柬》、《小宴》、《受吐》等等,虽然那时还看不大懂,但也为之倾倒。

中国文人与戏曲有着极深的渊源,王国维在评价元杂剧时就曾以“优足以当一代之文学”论之。明代中叶以后,官僚士大夫之家多蓄养戏班,顾曲、度曲乃至进行传奇创作和晓习音律已成为士大夫生活不可或缺的组成部分,即使不是专业的戏曲作家,也会有几部传奇作品传世。如明末清初阮大铖的作品《春灯谜》、《燕子笺》,诗人吴伟业的《秣陵春》都为传世之作。清代文学家李调元更是戏曲爱好者,不但着有《曲话》、《剧话》,还自置小梨园一部,自己教习,每逢出游或宴客,必以小梨园演出为乐。李调元是四川人,他将昆腔带入川中,与川音结合,形成了今天的川昆。同治时期的两江总督吴棠也精通音律,尤擅昆曲,除了创建舒颐班,享誉大江南北之外,更是时常与幕友吹笛度曲。像这样的文人士大夫钟情于戏曲的例子,在清末民初是极为普遍的,这里还不包括像李渔这类从事戏曲创作与研究的专门家。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。