飘散千年的香气

文章出自:中华遗产 2008年第10期 作者: 傅京亮 舒宁

标签: 历史拾遗

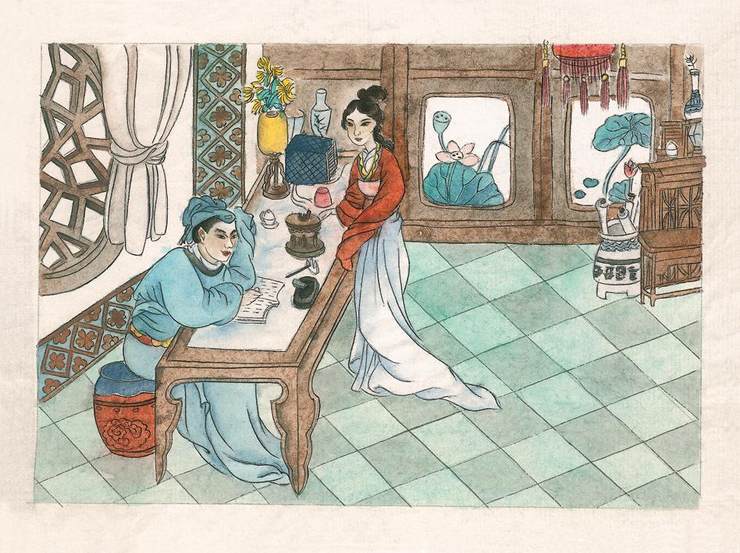

“红袖添香伴读书”,很多人都熟悉这句话,但可能较少有人真正了解它。此语出自清代女诗人席佩兰《长真阁集》中的《寿简斋先生》,诗句为:“绿衣捧砚催题卷,红袖添香伴读书。”这是中国古代读书人心目中的理想境界,是一种很美的意象。倘若我们要作一幅画来实现这意象,有些重要的细节便须落实,譬如:这位红袖佳人是怎么样“添香”?往哪儿添?添什么样的香?换个思路再追问下去,佳人伴才子便罢了,为何还需“添香”?这故事说起来就长了,我们慢慢道来。

红袖是怎样添香的

“红袖”们添的香绝非我们今天常见的线香那么简单,倘若叫“红袖插香”也不会有那样的美感。在古代生活中,焚香所用的香大多是依据“香方”,择沉香、青木、苏合、鸡舌、兰、蕙、芷、蒿等原态香药经过炮制、研磨、熏蒸等方法,合成的更为精致的香丸、香饼、香膏等,这个工艺过程便是“合香”。相传是宋人陈敬所着的《陈氏香谱》中有记载说,“杏花香”方炼制成的香丸“如弹子大”,“开元帐中衙香”是“丸如大豆”,“雪中春信”方是“炼蜜和饼如棋子大,或脱花样”。棋子大小的香饼还要脱出花样,的确精致,耐人把玩。

那么佳人的纤纤素手又该怎么样捻着这精致的香丸、香饼来“添香”呢?个中情形也绝非像今天这般借个火把它点燃那么简单,所以亦不至于叫“红袖烧香”。所谓“焚香取味,不在取烟”。严格说来,不是焚香,而是熏香。即:借助炭火之力让香丸、香饼散发香味。明人高濂《遵生八笺》中列举了“焚香七要”,是为:香炉、香盒、炉灰、香炭墼、隔火砂片、灵灰、匙箸。其中最要紧的细节是“香炭墼”和“隔火砂片”。“炭墼”是用炭末捣制成的块状燃料,先把它烧透,放在香炉中,再用特制的细香灰把炭墼掩盖起来,并在香灰中戳些孔眼,以便炭墼可以接触空气而持续燃烧。然后,在香灰上放瓷、云母、银叶、砂片等薄而硬的“隔火片”,“红袖”们的小手便是将那香丸“添”在这隔火片上,借着灰下炭墼的微火熏烤,慢慢将香味散发出来,达到“味幽香馥,可久不散”的效果。

其实,古代中国人用香,最初并不都是用香丸、香饼等“合香”的香品。在先秦两汉时期,人们还不大懂得研究香方来“合香”,主要是直接选用香草、香木片、香木块等,但熏香的道理相似,都是用木炭等燃料熏焚。从考古文物得知,至少在战国时期就已经有了制作精良的熏炉。到魏晋隋唐时,合香才盛行,这时,熏香的风气扩展到社会各个阶层,加上文人士大夫们的推动,使得合香、品香成为相当优雅的生活方式。稍加留意,您会在这个时期的大量诗词文章中见到知识分子们借香咏怀的情思。“红袖添香”这一诱人的场景大概也是这一时期在文人的现实与梦想中成形并深入人心的,而且流传愈久愈迷人。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。