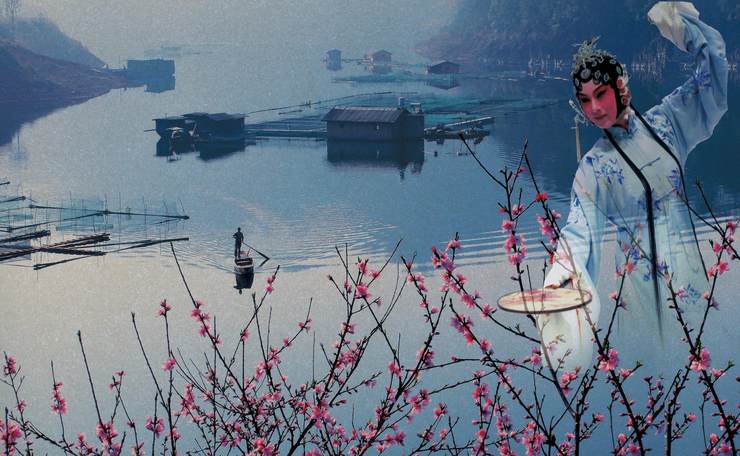

桃花扇:在盛名背后

揣着《桃花扇》底稿去治水

康熙二十五年(1686)十月,清政府为了治理黄河水患,特别任命国子监博士、御前讲书官孔尚任为治河钦使,随工部侍郎孙在丰前往淮扬七邑(泰州、淮安、高邮、宝应、盐城、兴化、如皋)一带疏浚海口。离京前,康熙皇帝在紫禁城乾清宫接见了刚从山东曲阜老家前来京城做官不久的孔尚任,勉励他在河工上有所作为。

孔尚任带着皇帝的殷殷嘱托和为民造福的豪情,带着他出仕前在山东老家草拟好的《桃花扇》底稿,乘船沿着京杭大运河出京津,进山东,渡淮河,一路朝着泰州的方向走来。

悠悠的稻河水由南向北缓缓地流淌,这是进出泰州北门的惟一水上航道。稻河两岸杨柳低垂,店铺林立,商贾云集。船沿着稻河进入北门,此时天上下起了蒙蒙细雨,孔尚任坐在船首无心欣赏江南水乡的雨中淡墨,他正一心一意地谋划着如何在河工上有所为,成为一名皇帝信赖和百姓拥护的好干部。下了船,泰州知府施世纶、治河河署徐旭旦一行官员早已在此等候,见面寒暄一番便乘轿到了北园。北园是泰州城内有名的园林,园内岩峦棋布,佐以曲涧小桥,老藤绕屋,枝繁叶茂,池荷修竹,青碧相映,整个院落古色古香,清幽雅致,孔尚任的到来立刻给宁静的北园注入了几分生机。

初来乍到的孔尚任还没来得及洗去身上的尘埃,就匆忙地召集地方治水官员讨论治水方案。接下来的一段时间里,他又马不停蹄地“以疏浚海口之役,浚黄河、越射阳、下萸湾、入海陵(即泰州)。继移昭阳,驻草堰,遍历诸场亭”(邓孝威《湖海集序》)。但是,他的书生意气很快就失了锋芒,官场以强大的韧性不动声色地对付这位钦差的雄心勃勃。他到达泰州不久就受到了泰州知府施世纶的冷遇。原因不外乎两个,一是以前来此治水的官员只管自己花天酒地、吃喝玩乐,不顾人民的死活,导致地方官员对朝廷治水官员的不信任;二是孔尚任因在御前充当讲书官而名声大噪,但是“百无一用是书生”,只懂舞弄笔墨,不懂水利的文人如何治得了水患?施世纶对孔尚任有股来自心底的藐视。这也难怪。施世纶是“靖海侯”施琅次子,曾随父征战台湾,踏平台湾海峡,因写下“烟消烽火千帆目,浪卷旌旗万里风”的诗句深得康熙赏识。尽管历史上的钦差与地方官员历来水火不相容。一方是怀揣朝廷的圣旨,志在必得;一方是天高皇帝远,外来的水泼不进。然而,对这样一位能文能武,身经百战的地方官员,孔尚任是怀有敬意的。但不久,两人在治河问题上还是出现了分歧,终于闹得不欢而散。

责任编辑 / 杨飞龙

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。