倦勤斋:为乾隆而奢华

文章出自:中华遗产 2008年第12期

复位,桩桩件件都无双

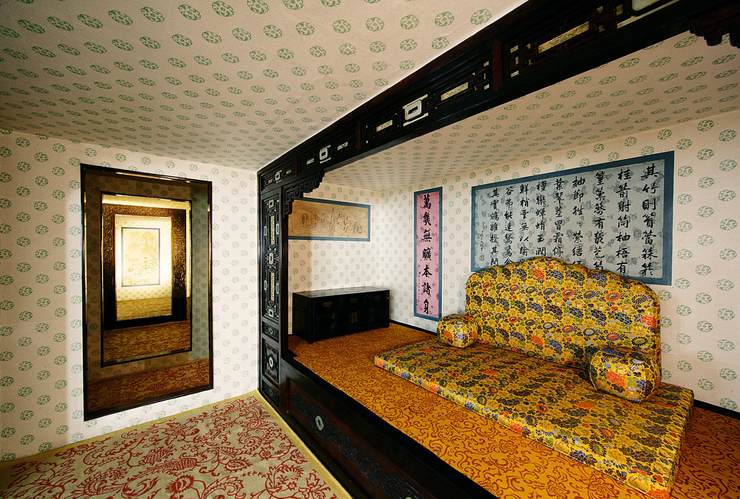

倦勤斋,顾名思义就是倦于勤务、休憩颐养之地,是乾隆皇帝为自己退位后“颐养天年”而预建的。这里汇聚了最珍贵、最精美、最奢华的室内装饰。现在倦勤斋的修复工作已经完成,但故宫博物院院长郑欣淼认为还有很多需要做的地方,“比如文物的摆放,怎么样去完善,是否完全恢复乾隆时期的所有样子,都需要专家继续讨论和研究”。说到文物摆放,那可让专家们费尽了心机。

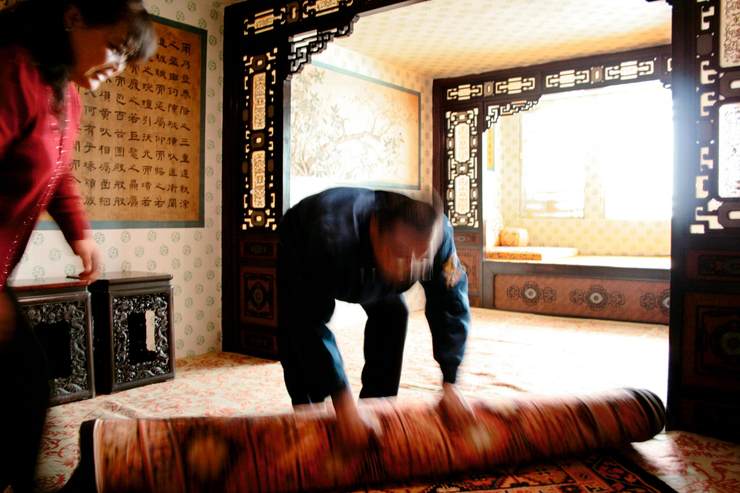

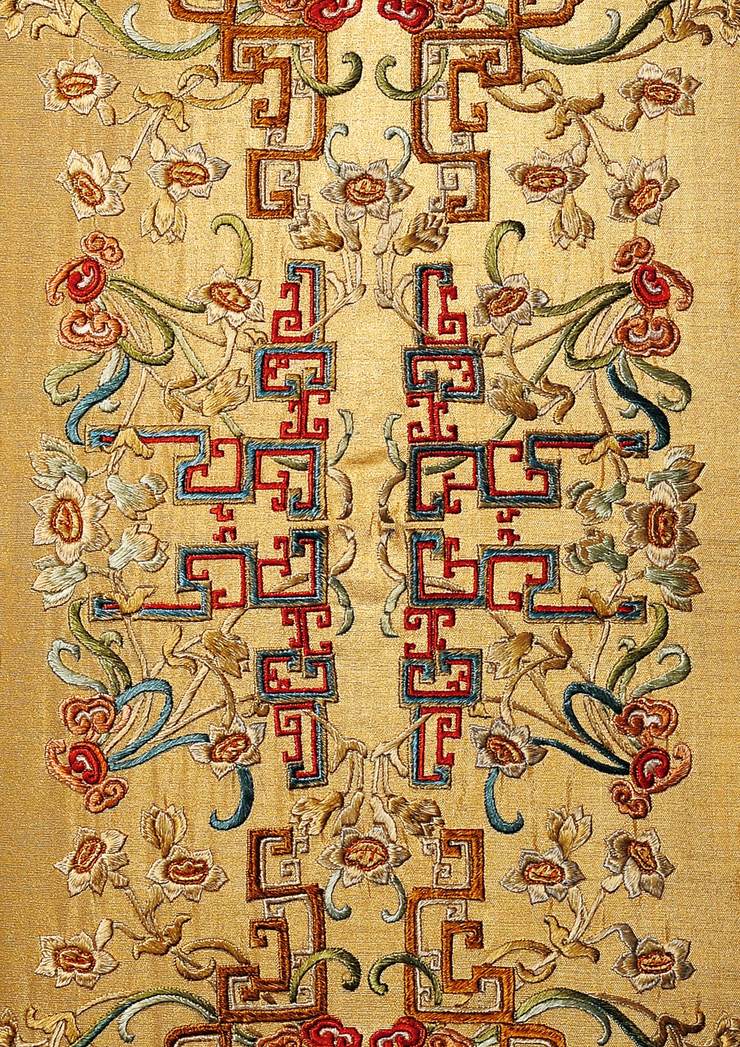

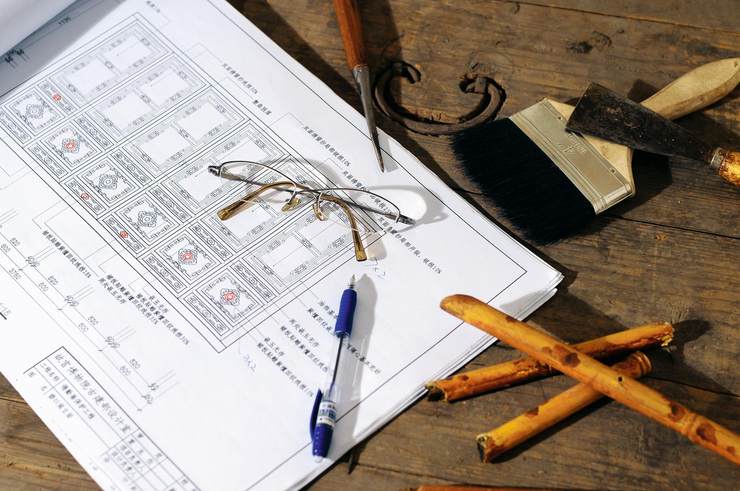

据倦勤斋修复工程专家组组长王时伟介绍,清朝的皇帝喜欢“园居”,有“正月十月大搬家”的习惯,即每年正月以后开始住御园,腊月返回皇宫。所以皇室在皇宫生活的时间大多是冬季,室外冰天雪地,室内就需要炭炉取暖。在倦勤斋修复期间,右图这座乾隆年“原版”的香炉一直被编号存放在库房里,经过了多年耐心地等待,终于等到工人们分毫不差地将它摆回原处,让人心中油然而生“得其所哉”的赞叹。与铜炉相比,地毯可是“消耗品”,经过了二百多年的风尘,原物早已经蚀烂不堪。专家们特地找到山东一家全手工地毯工厂,按照乾隆时宫廷地毯的花纹与颜色,手工织造了新的地毯,将当年的华丽传达给今人。

流连,琳琅满目的文物

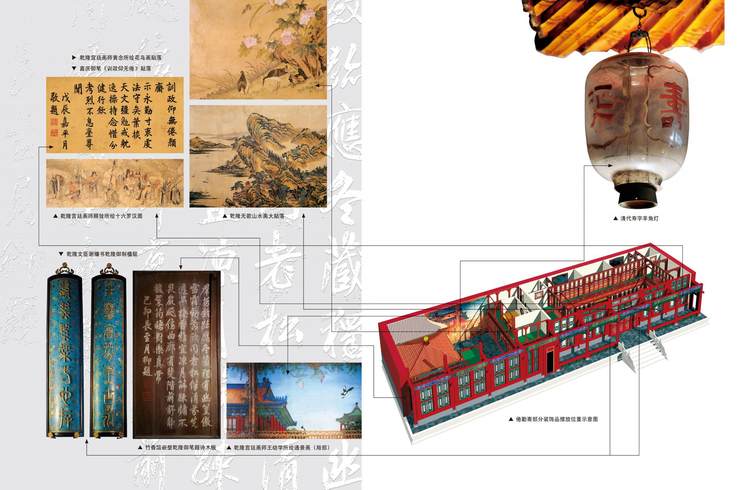

在倦勤斋里漫步,除了被它典雅的陈设和堂皇的装饰所吸引,更惹人驻足的是那随处可见的珍贵文物。这些珍品不只有文物价值,更透露出了几代皇帝的治国与为人的心思。左下图楹联写的是“六艺高芬千古永、万几絜矩一心存”。大意为:以六经为代表的儒家经典是皇帝处理政务的尺度与准绳,皇帝应以它来规范自己的一言一行。巧妙的言语使涉嫌说教的语意蜕去刻板色彩,让人在赏心乐事之余情不自禁地接受作者的看法。那幅嵌壁御笔题诗是记者在通向竹香馆的通道里发现的,它创作于乾隆二十四年(1759),镶嵌于乾隆四十一年(1776),移步换景、时光荏苒,眼前风光或有不同,不变的是对“独有幽篁傲雪霜”的赞赏吧。

驻足,丝丝入扣的心机

俗话说“文如其人”,这话用在建筑设计者身上,怕是要说成“斋如其人”了。乾隆喜欢精巧、私密、曲径通幽又豁然开朗的起伏感。他的这些喜好在倦勤斋里可以很容易感受得到。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。