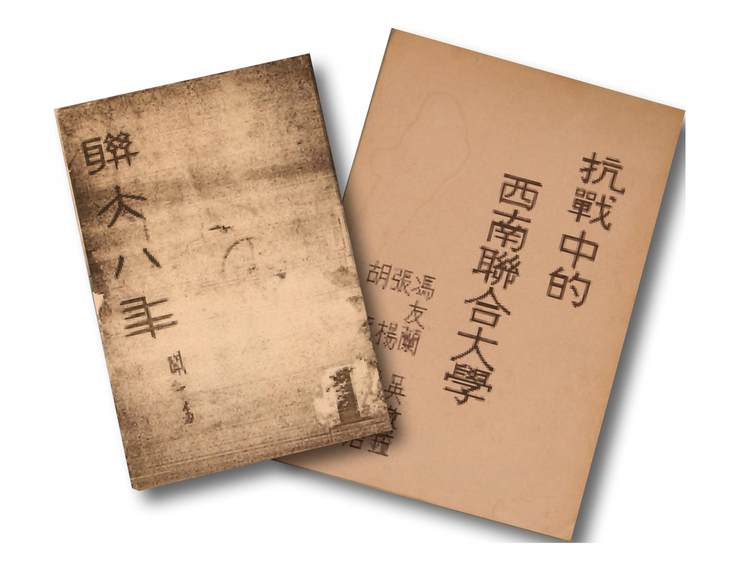

西南联大——昆明的传奇

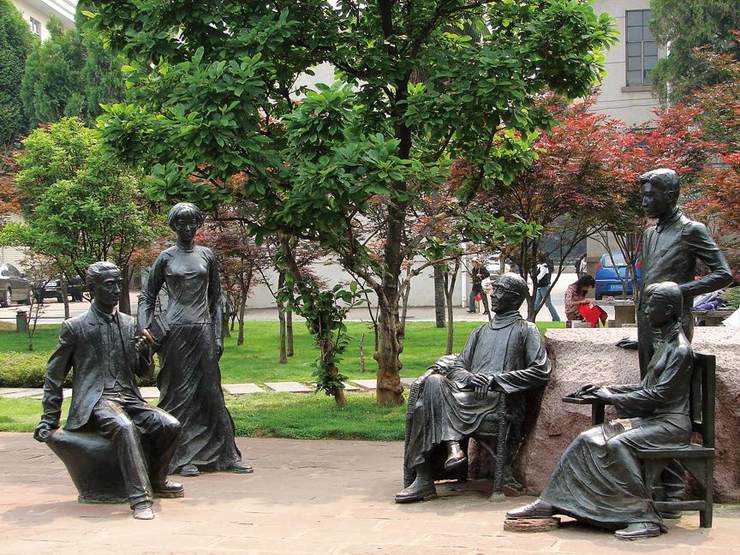

位于云南师范大学西南联大旧址的“师林”雕塑群 极速体育网址_jrs信号直播_jrs信号直播/龙美光

卢沟桥事变爆发后,随着日寇的入侵,大量内地人口迁徙到昆明,使昆明成为战时全国重要的文化教育中心。以西南联大为标志的众多大专院校和科研院所的到来,更使得我国顶级的教育家、科学家、学者和青年才俊成批地聚集。一时之间,滇池之滨,大师云集,英才荟萃,成为昆明历史上一道亘古未见的奇观。

“不有居者,谁守社稷?不有行者,谁牧圉?”西南联大在昆明度过的8年战争岁月里,教师队伍常年保持在350人左右。这是一批学贯中西的学者,其中既有国学大师陈寅恪、哲学家汤用彤、经济学家陈岱孙、社会学家潘光旦、物理学家吴有训、叶企孙这些久负盛名的学者,又有吴大猷、费孝通、华罗庚这样一批在战火中回到祖国的年轻才俊。在西南联大条件简陋的教室里,工作着中国最负盛名的老师。昆明,因为有了这样一批文化的守望者而孕育着希望。

“民主堡垒”在昆明形成

1938年的秋天,伴随着日本飞机在昆明投下第一颗炸弹,昆明从此不再宁静。刚刚落脚昆明的联大师生在炮火的洗礼中,拉开了战时生活的篇章。

联大迁校之初,办学条件极其简陋,阅览室座位拥挤、宿舍光线太暗,导致学生无法看书。这时,昆明街头出现了不少由市民为师生们准备的茶馆,这里成了他们温习功课的好地方。不少人的论文和读书报告都是在茶馆里“泡”出来的,着名小说家汪曾祺最初的一些小说就是在这里写的。他后来自认“是在昆明的茶馆里泡出来的‘小说家’。”深有体会的李政道博士也曾经盛赞:“昆明茶馆的民风体现出百姓对知识分子的同情与帮助”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。