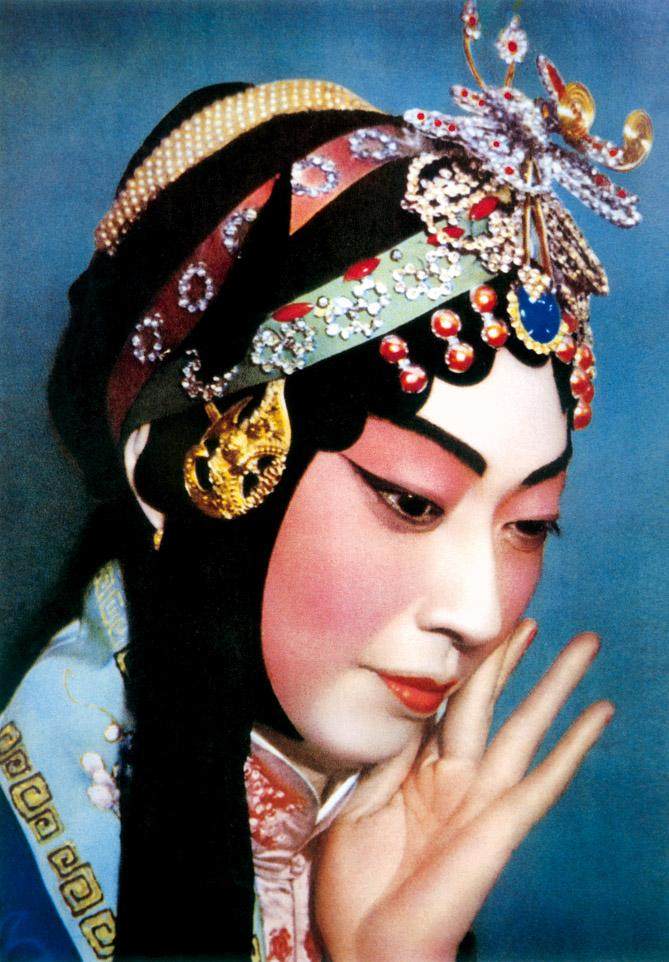

胭脂记

供图/梅兰芳纪念馆

一提到胭脂,我脑海中首先映现出的就是那一抹撩人的、带着体温般的肉红色。

“红”色的物源之一是花,因为红色的光波最长,最醒目,最能够受到授粉昆虫的关注,所以,在各种颜色的花朵中红色的花所占比例最大。古人浪漫地将女性喻为“娇艳的花朵”,女性便顺水推舟,将红色脂粉妆扮于自己花一样的面庞上,从而更增风采、添魅力,于是,红色的胭脂便成了女性用以妆点自己容貌的常用品。从此,女性之面妆曰“红妆”,女性之容颜曰“红颜”,妇女所居之处曰“红楼”,美丽的女人称之为“红粉丽人”……那一抹胭脂就不只为女子带来面容的娇艳,它更像是女性世界里一面粉红色的图腾。

“红妆”从哪里来

古早的女性面容并非呈现出红色的娇艳。《战国策》有这样的记录,说纵横家张仪曾向楚王介绍晋国的美女:“粉白黛黑立于衢闾,非知而见之者以为神”。“粉白黛黑”是指用白粉傅面、用青黛画眉,这样素妆的女子也可以美得令人以为是神仙下凡尘,可见当时人们对女子面容审美的标准。实际上,“粉白黛黑”也是先秦女子化妆的常态。《楚辞》中便有女子妆容“粉白黛黑”的说法,明代记录前朝诸事的《谷山笔尘》中也说:“古时妇女之饰,率用粉黛,粉以傅面,黛以填额”。总之,史料表明,先秦女子还不流行在脸面上着红妆呢。

先秦时代,是一个尚礼的时代,这一社会文化风尚也普适于女性世界。当时人们把女性的内在美,即才能、智慧、精神以及符合礼仪规范、道德规范的修养和美德,称为“德”;把女性的外在美、形体美、容貌美称为“色”。虽然强调德与色的统一,但当德色冲突时,则强调重德轻色。因此,先秦时代的美女基本上是以“清水出芙蓉,天然去雕饰”为美的最高境界的。因红色用得很少,所以,这个时代在化妆史上被称为“素妆时代”。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。